放射イミュニティ試験【IEC61000-4-3】の概要

無線機の電波に対するノイズ耐性を評価する試験が「放射イミュニティ試験」です。

この試験で妨害源として想定しているのは、テレビ放送波、ラジオ放送波、携帯電話などの無線放送です。

そのため伝導イミュニティ試験と同様に、連続的な妨害波を与える試験となります。ただし、伝導イミュニティ試験と違い、実際に電波を照射して試験を行うため様々な制約が生じます。

今回の記事では、そんな「放射イミュニティ試験」の概要について紹介します。

動画はコチラ↓

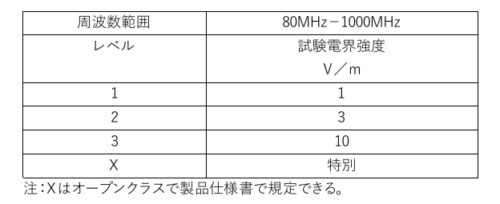

試験レベル

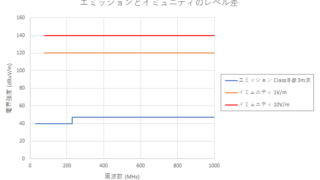

試験レベルは、単位が「電界強度」で規定されています。

試験レベル 出典:菊水電子工業

試験レベル 出典:菊水電子工業表中では周波数範囲が「80MHz~1000MHz」となっていますが、規格としては「80MHz~6GHz」で規定されています。

放射イミュニティ試験の電界強度の強さに関しては、以下の記事で考察しています。

興味のある方はチェックしてみてください。

周波数ステップ

周波数の掃引ステップは「1%以下」と規定されています。

滞留時間は「最低 0.5秒」ですが、供試品の応答性によって異なります。

妨害波に対して応答するために十分な時間を照射する必要があります。

変調方式

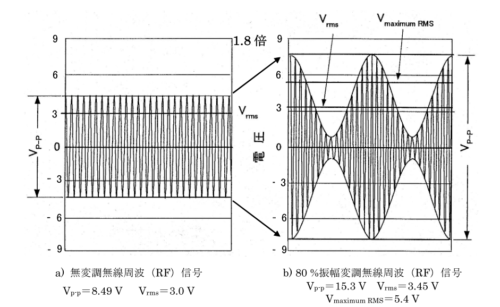

妨害波は、伝導イミュニティ試験と同じく変調波を使用します。

変調の掛け方も同じで、AM変調(1kHz 80%)です。

試験波形 出典:通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

試験波形 出典:通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

変調による影響については、伝導イミュニティ試験の記事で解説しています。

パワーアンプの飽和

この他の変調の影響としては、パワーアンプの飽和があります。

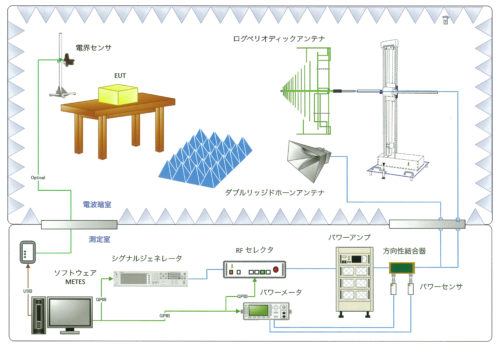

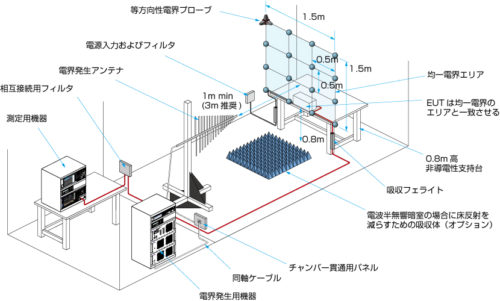

試験のセットアップ図を示します。

試験セットアップ 出典:マイクロウェーブファクトリー

試験セットアップ 出典:マイクロウェーブファクトリー

試験で規定される電界強度は、無変調時の電界センサーで測定した値です。

そして、その時のシグナルジェネレータの出力電圧、パワーアンプのゲインをもとに、AM変調を掛けた試験が行われます。

試験中は、パワーアンプの出力を方向性結合器を介してパワーメータで計測します。

しかし、あくまでもパワー(電力)しか計測ていないので、変調波形が正しく出力されているかはわかりません。

パワーアンプのスペックに余裕があれば問題ありませんが、容量がギリギリで使用していてたりすると波形が歪む可能性が有るので注意してください。

(特に周波数ステップを削減するために、出力レベルを上げて試験する場合に起こりがちです。)

試験条件

放射イミュニティ試験では実際に電波を照射して試験を行います。

電波の照射に関しては「電波法」によって規制されています。

そして、イミュニティ試験のためとはいえ、電磁的に隔離されていない場所で電波を照射することは電波法によって禁止されています。

そのため放射イミュニティ試験は、電波が外部へ漏洩しないようシールドルーム、または電波暗室で行う必要があります。

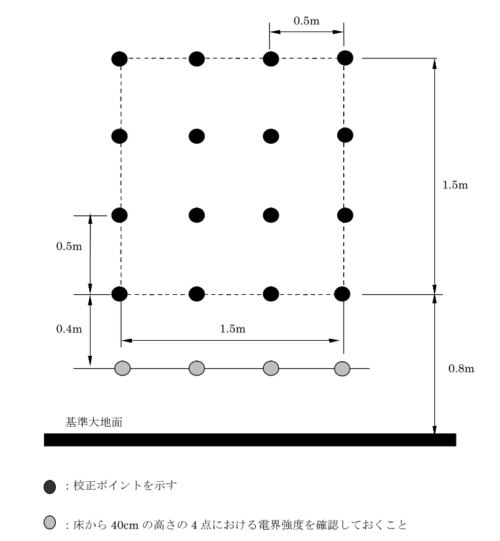

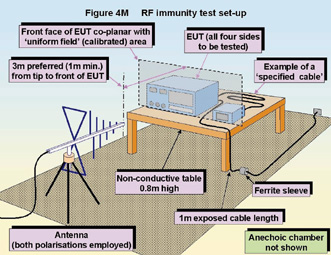

さらに放射イミュニティ試験では「電界均一面」として、供試品に印加される電界がアンテナから 3mの位置で均一に掛かることが要求されています。

電界均一面 出典:通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

電界均一面 出典:通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

図の黒丸の位置で、電界センサーによって電界強度を測定します。

電界強度が全測定ポイントの75%以上で、指定の電界強度の「-0dB~+6dB」の範囲に収まっていなければなりません。

この要求を満足するためには、シールドルームではなく、電波暗室が必要となります。

さらに電波暗室の中でも、通常の「5面電波暗室」ではなく、床面に吸収体を敷き詰めた「6面電波暗室」とする必要があります。

電界強度校正セットアップ 出典:ノイズ研究所

電界強度校正セットアップ 出典:ノイズ研究所

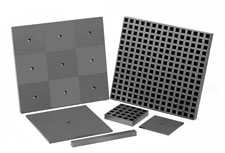

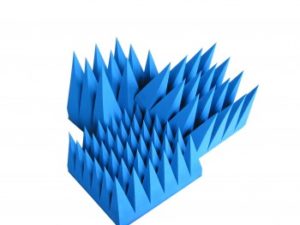

この時の電波吸収体には「フェライト吸収体」や発泡タイプの「カーボン吸収体」が使用されます。

試験サイトによる違いについては、以下の記事を参考にしてください。

試験配置

供試品はできる限り実際の設置条件に近いかたちで配置します。

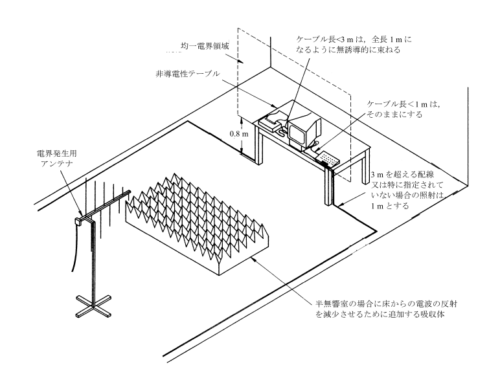

試験配置 出典:通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

試験配置 出典:通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン 特に気をつけるべきは「ケーブル」の配置です。

ケーブル長が「1m以下」の場合は、そのままの状態で電波に曝します。

ケーブル長が「1m~3m」の場合には、全長が1mになるように無誘導に束ねます。

無誘導という表現がわかりづらいですが、通常は蛇行させて配置します。

ケーブルの配置(蛇行) 出典:T.Sato

ケーブルの配置(蛇行) 出典:T.Satoそして「3m以上」の場合は、最低 1m以上を電界に曝し、余分な長さのケーブルは30~40cmに束ねて配置します。

周辺機器がケーブルを介して誤動作する場合は、デカップリング用としてフィルターを挿入できますが、供試品の動作に影響を与えないことを確認する必要があります。

おわりに

放射イミュニティ試験の概要について紹介しました。

校正方法や電界均一面の詳細については詳しく説明できていないので、また別の機会に解説したいと思います。

他の「IEC61000-4シリーズ」の試験については、下記のリンクからチェックできます。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。