ノイズフィルタを効果的に使用するためのノウハウ

伝導エミッションのノイズ対策において、最後の切り札として使用するものが電源ライン用の「ノイズフィルタ」です。

特にスイッチング電源やインバータ、サーボモータなどは、ノイズレベルが高いため、ノイズフィルタを使用しなければ規格の限度値に適合できないことがほとんどです。

そんなノイズフィルタですが、使用方法を間違えていると効果が得られなかったり、あるいは使用方法を工夫することでノイズ対策効果が向上したりと、実は知っておくべき知識が数多く存在します。

そこで今回は、そんなノイズフィルタの効果的な使用方法について解説します。

動画はコチラ↓

ノイズフィルタとは

電源ラインに使用するノイズフィルタは、コイルとコンデンサによって構成される「ローパスフィルタ」で、「EMIフィルタ」と呼ばれることもあります。

電源ラインにおいては、商用電源の「50Hz / 60Hz」の電圧を信号と定義し、それ以上の周波数の電圧のことをノイズと定義します。

つまり商用周波数の電流は流すが、それ以上の周波数の電流は流さない、というのが理想の電源ライン用のノイズフィルタです。

現実にはこのようなノイズフィルタはありませんが、規格限度値への適合といった観点で考えると、150kHz以上のノイズ電流を流さないことが重要になります。

選定基準

ノイズフィルタを選択するときに重要になるのが、ノイズの伝搬モードと素子の定数です。

ノイズの伝搬モードには「ノーマルモード」と「コモンモード」があり、伝搬モードごとにフィルタ回路が必要になります。

また低い周波数(150~1MHz)で高いノイズ対策効果を得るためには、ローパスフィルタのカットオフ周波数の観点で考えると、素子の定数(インダクタンスとキャパシタンス)を大きくする必要があります。ただし、定数が大きくなるほどサイズも大きくなります。

そのためノイズフィルタを選定するにあたっては、許容可能なサイズの中で、ノイズの性質に適した回路構成のノイズフィルタを選定します。

なお、電源ラインのノイズ対策の考え方については、以下の記事で解説しています。

では、ここからはノイズフィルタを効果的に使用するポイントを5つ紹介します。

2段フィルタを使用する

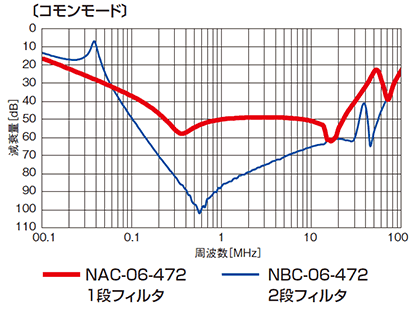

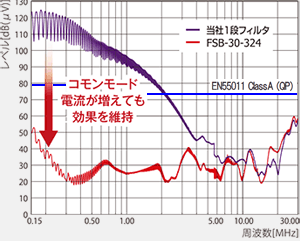

通常のノイズフィルタを使ってノイズが下がりきらない場合は、2段タイプのノイズフィルタを使用します。ここでの段数は、コモンモードチョークコイルの数量を表しています。

そしてフィルタ回路は、次数(コイルとコンデンサの数)が大きいほどノイズの減衰量が大きくなります。つまり、2段フィルタを使用することで、通常のノイズフィルタよりも高いノイズ対策効果が見込めるということです。

ちなみに、ノイズフィルタメーカーにおいては、「2段タイプ」や「高減衰タイプ」といった表現で製品を分類しています。

減衰量の比較例からも、2段フィルタの方が広い周波数帯域で減衰量が大きいことがわかります。

ノイズフィルタ段数比較 出典:コーセル

ノイズフィルタ段数比較 出典:コーセル

入出力を反転させる

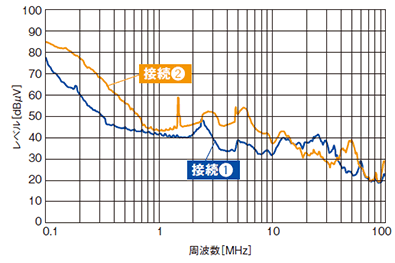

ノイズフィルタは、入力と出力の向きを反転して使用することもできます。

そして実際の機器においては、ノイズフィルタの向きを反転することでノイズレベルが下がることもあります。この理由は、ノイズフィルタの向きによって減衰量が異なるためです。

減衰量の大きさは、EUTのインピーダンスや負荷のインピーダンスによって異なります。そのためノイズレベルが下がらないときには、ノイズフィルタの向きを反転して使ってみるというのも試してみる価値はあります。

ノイズフィルタ向き比較 出典:コーセル

ノイズフィルタ向き比較 出典:コーセルちなみに向きによってノイズ対策の効果が変化する原因(原理)については、以下の記事で解説しています。技術的な内容に興味のある方は、以下の記事もチェックしてみてください。

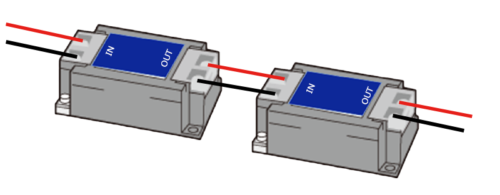

2台直列に接続する

ノイズフィルタを直列に2台接続すると、2段フィルタと同じようにフィルタ回路の次数を大きくする効果を持ちます。つまり、減衰量が大きくなるということです。

この直列接続の対策方法は、2段フィルタを設置するためのスペースが確保できない場合などに有効で、2段フィルタと同等のノイズ減衰効果が期待できます。

また直列に接続する2台のうち1台の入出力を反転させたり、あるいは2台とも入出力を反転させることで、2段フィルタとは違ったノイズ減衰効果を狙うことも可能です。

ただし、2台接続するために配線の手間は増えてしまうため、特別な場合を除いて積極的にオススメできる方法ではありません。

グランド線を短くする

ノイズ対策の基本として”グランド線は太く短く”と言われますが、これはまさにノイズフィルタの接地ことです。

ノイズフィルタの接地において最も良い方法は、ノイズフィルタの底面を装置の筐体に面で接触させることです。ノイズフィルタの底面(金属)はYコンデンサと接続されているため、装置の筐体と面接続することで最短のグランドとして機能させることができます。

注意事項

ただし装置の筐体が塗装されている場合は、ノイズフィルタの底面と接触していても電気的な接続が得られず、グランドとして機能しません。

そのため、ノイズフィルタを使用するにあたっては、必ず装置の塗装されていない箇所に接地してください。

耐飽和モデルを使用する

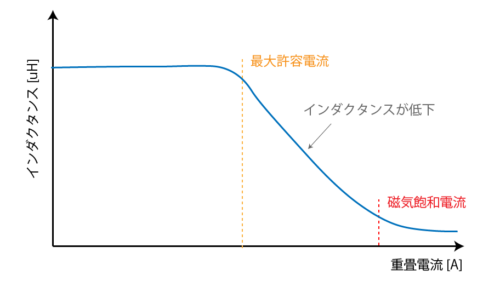

インバータやサーボモータなどの大電流でスイッチングする装置は、コモンモードのノイズ電流が非常に大きい場合があります。

そしてコモンモードのノイズ電流が大きすぎると、コモンモードチョークコイルが磁気飽和を起こし、ノイズ対策効果が得られなくなります。

そのため、こうしたコモンモードノイズが大きい機器においては、「耐飽和タイプ」のノイズフィルタを使用する必要があります。

ノイズフィルタ飽和比較 出典:コーセル

ノイズフィルタ飽和比較 出典:コーセルこれらの「耐飽和タイプ」のノイズフィルタにおいては、磁気飽和が発生しづらいアモルファスコアがコア材として使用されており、コモンモードノイズが大きくなってもノイズ対策効果が維持できるようになっています。

コイルのコア材による特性の違いは、こちらの記事で解説しています。

おわりに

ノイズフィルタの効果的に使用するための5つのポイントを解説しました。

- 2段フィルタを使用する

- 入出力を反転する

- 2台直列に接続する

- グランド線を短くする

- 耐飽和タイプを使用する

これらのポイントを抑えておくことで、ノイズフィルタを使ったノイズ対策のバリエーションを増やすことができるので、ぜひ実践でも試してみてください。

フィルタ回路に興味のある方は、以下の記事も参考になります。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。