【2021年版】 Inspiron 14 7415 のノイズ対策部品

仕事用として購入したDell製のノートPC「Inspiron 14 7415 2in1」をメモリ増設のために分解したところ、思ったよりも多くのノイズ対策部品が使用されていました。

そこで今回の記事では、2021年現在の最新版ノートPCにおいて、どのようなノイズ対策部品が使用されているかを紹介します。

動画はコチラ↓

PCのスペック

最近Dellの直販モデルは非常にコスパが良いことで知られており、その中でもこの Inspironシリーズは各種メディアでも多数紹介されている人気モデルです。

今回購入したパソコンのスペックは以下の通りです。

| CPU | Ryzen 5 5500U |

|---|---|

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | PCIe NVMe SSD 256GB |

| 液晶サイズ | 14インチ |

| 液晶種類 | FHD 広視野角 タッチ |

| 質量 | 約1.56kg~ |

| バッテリー | 54Wh |

画面が14型と比較的大きいため持ち運びにはやや難がありますが、スペック的にはメインPCとして十分使えるレベルです。

また価格に関しては、送料込みで 83,307円なのでコストパフォーマンスという点においては文句なしのレベルだと思います。

内部の全体像

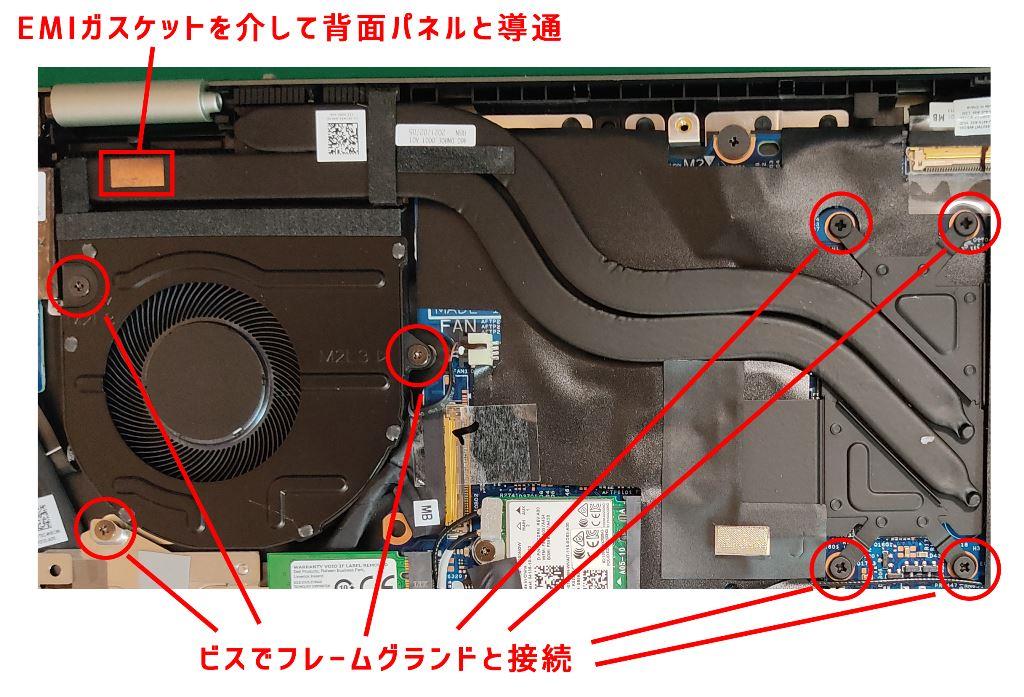

ビスで固定されている底面のパネルを外すと、基板に搭載されている部品を見ることができます。

全体写真だと少し分かりづらいですが、低価格のノートPCであるにも関わらず、かなり多くのノイズ対策部品が使用されています。

一方、底面パネルはマグネシウム合金で構成されており、こちらにもEMIガスケットをはじめとして多くのノイズ対策部品が使用されています。

CPU周辺

CPU周辺は2本のヒートパイプによって固定されているため、詳細を確認することはできませんでした。

ただし、ヒートパイプを含めたCPUクーラーは、フレームグランド(FG)として機能するようにビスを使って筐体やシグナルグランドと電気的に接続されています。

このようにヒートパイプを電気的に接続する理由としては、高周波において電位の定まらない(電気的に浮いている)金属体が存在するとアンテナとして作用するためで、特にヒートパイプのように長い導体は効率の良いアンテナになりやすいです。

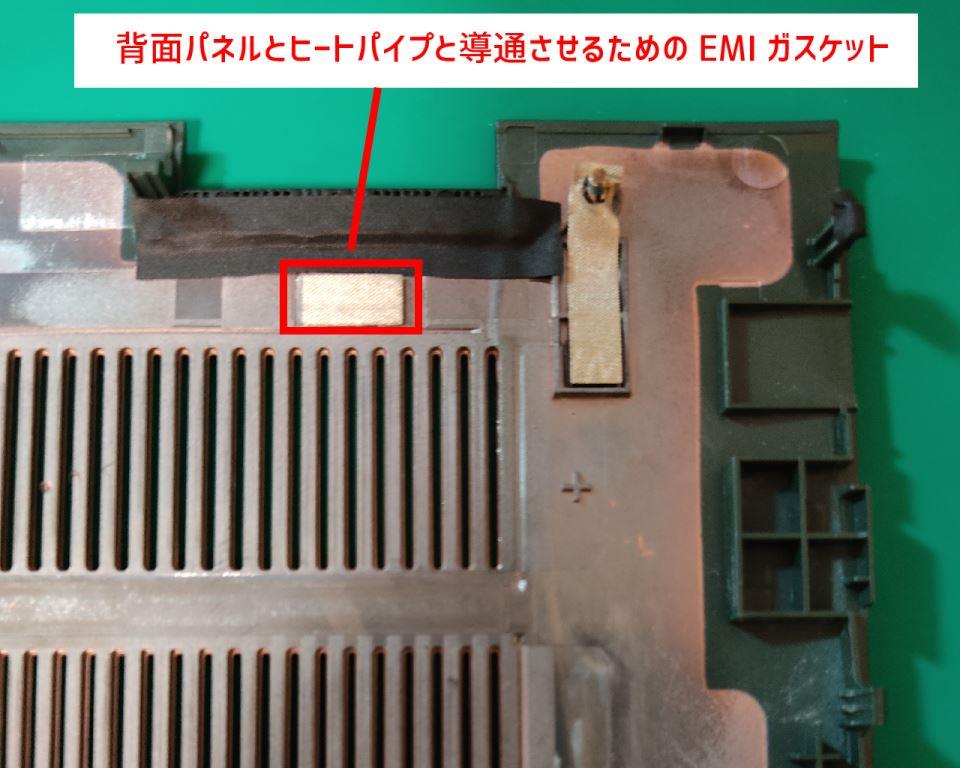

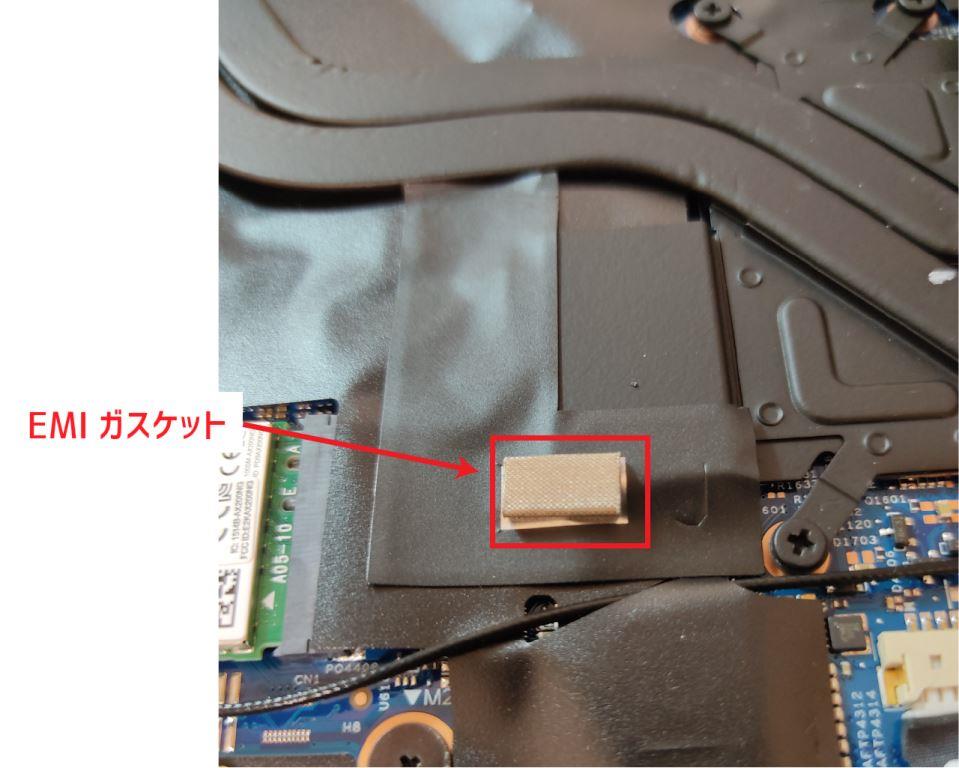

またヒートパイプの一部に銅がむき出しになっている箇所があります。これもヒートパイプを底面パネルと電気的に接続するためで、底面パネルの同じ位置にはヒートパイプと底面パネルを導通させるための「EMIガスケット」が貼り付けられています。

EMIガスケットの詳細はコチラ。

DDRメモリモジュール

DDRメモリ周辺は、ノイズレベルがなかなか下がりきらなかったのか、非常に入念なノイズ対策が施されています。

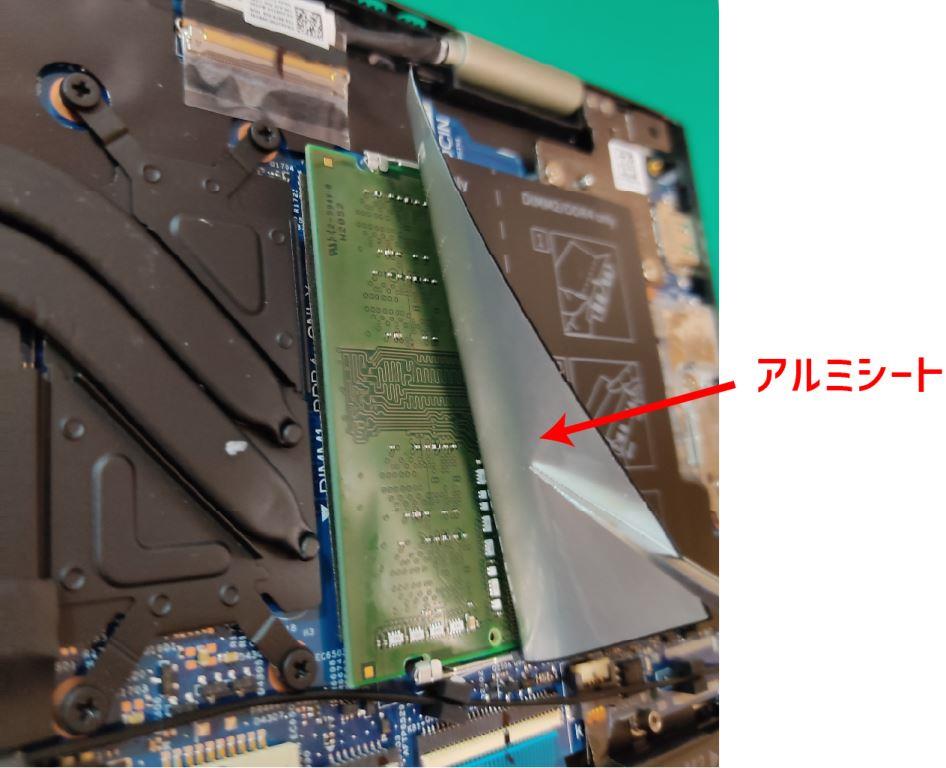

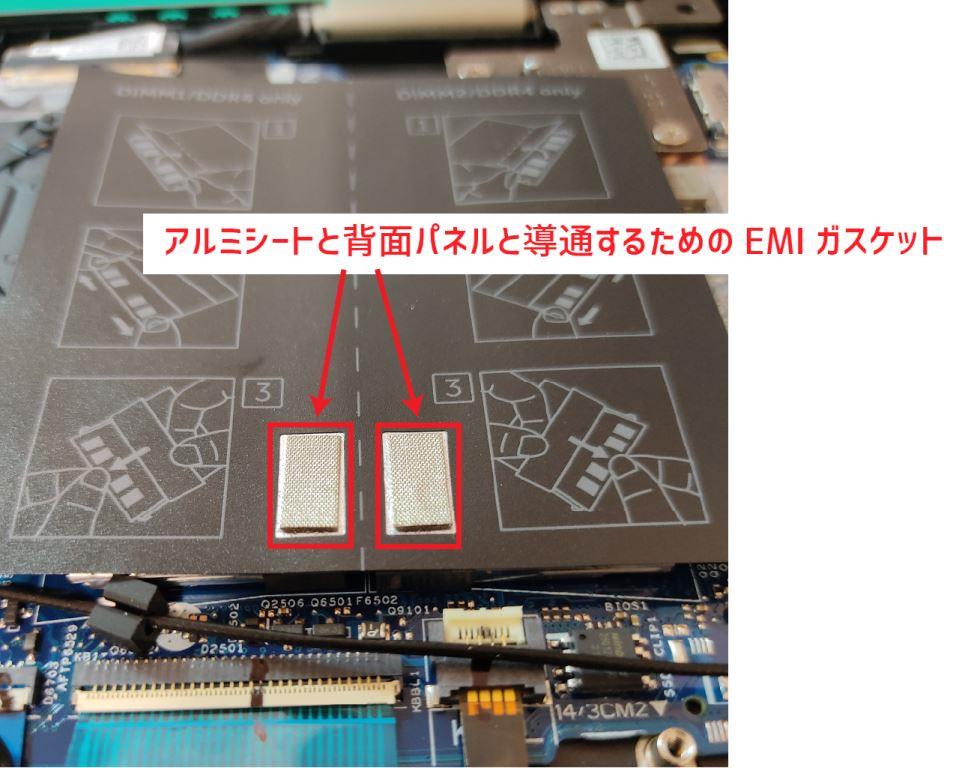

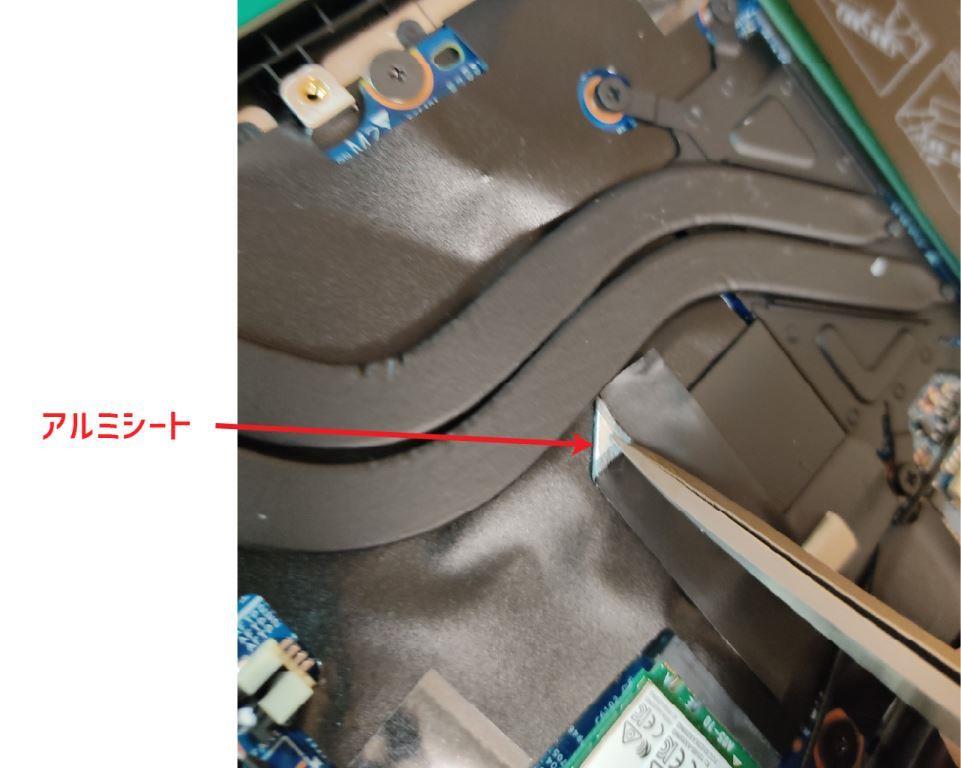

まずパッと見た感じだとメモリの上に黒いシートが被さっていますが、この黒いシートはアルミシートを絶縁体でラミネートしたものになっています。つまりメモリモジュール全体を上からシールドしているということです。

さらにそのシールドシートにはEMIガスケットが貼り付けられており、先ほどのヒートパイプと同様に底面パネルと導通が取れるようになっています。(底面パネルと接続する理由は先ほどと同じ)

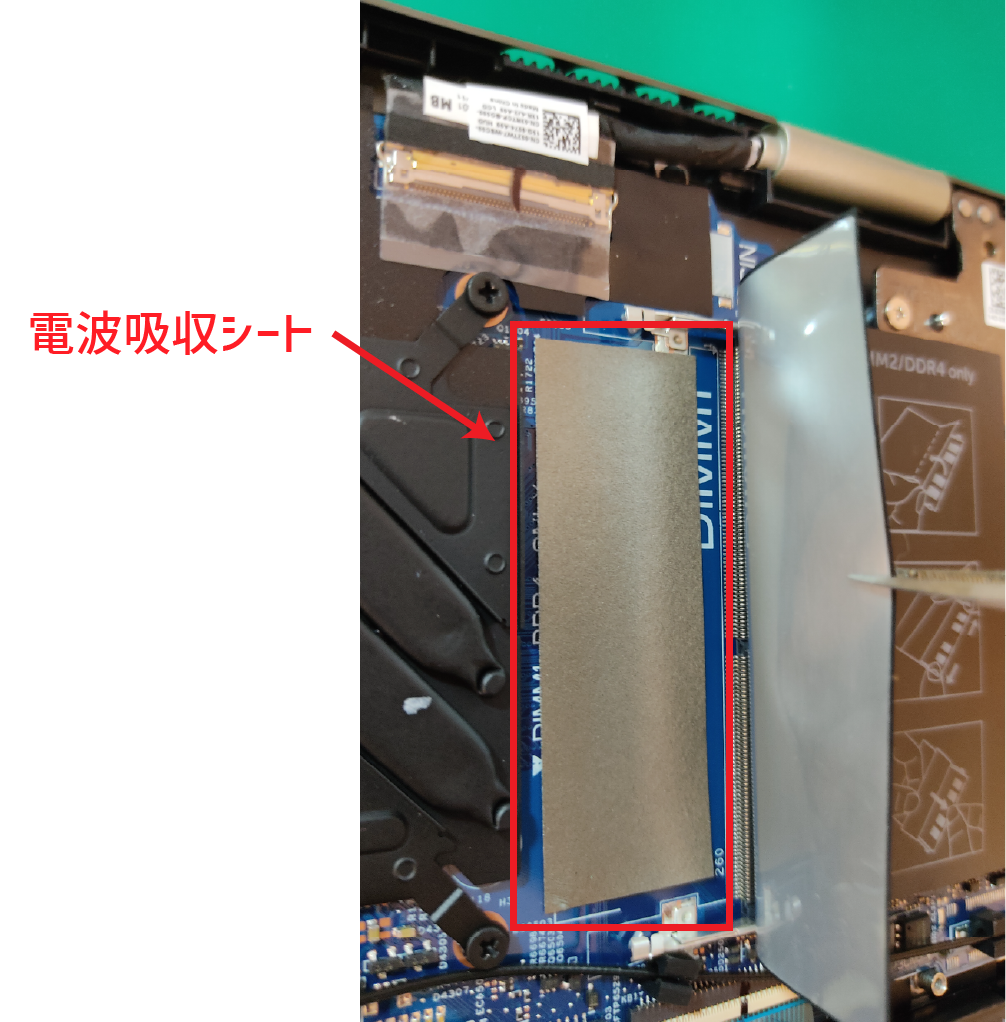

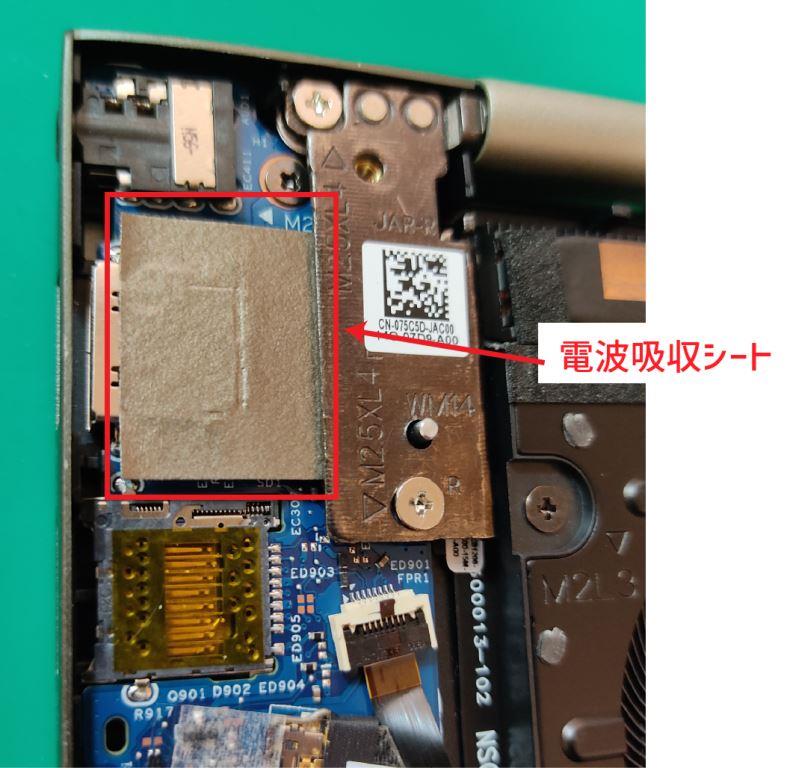

またメモリの下側にあるマザーボードには、メモリと同等サイズの電波吸収シートが貼り付けられています。

この電波吸収シートは、絶縁体に磁性体が混ぜ込まれたタイプのもので、ノイズ発生源近傍に貼り付けることで磁束を取り込んで、ノイズを吸収する作用を持ちます。

メモリ関連のノイズは一般的に狭帯域性のクロックノイズが多いのですが、このマザーボードのようにCPUと距離があって配線長が長くなってしまう場合には、中々ノイズレベルを下げ切ることが難しく、そのためにノイズ発生源近傍での対策を重点的に行なっているのではないかと思われます。

SSDモジュール

SSD周辺には、パッと見た感じではノイズ対策部品は使用されていませんでした。

とはいえ、これはノイズ対策を全くしていないということではなく、ビアを使って基板のシグナルグランド(SG)同士を一定間隔以下で接続していることが見て取れます。

グランド設計ルールに関しては、以下の記事で解説しています。

またシグナルグランドとフレームグランドを広いランドを使って接続していますが、これもグランド間で不要な電圧(コモンモードノイズ)を発生させないために重要な働きを持ちます。

Wi-Fiモジュール

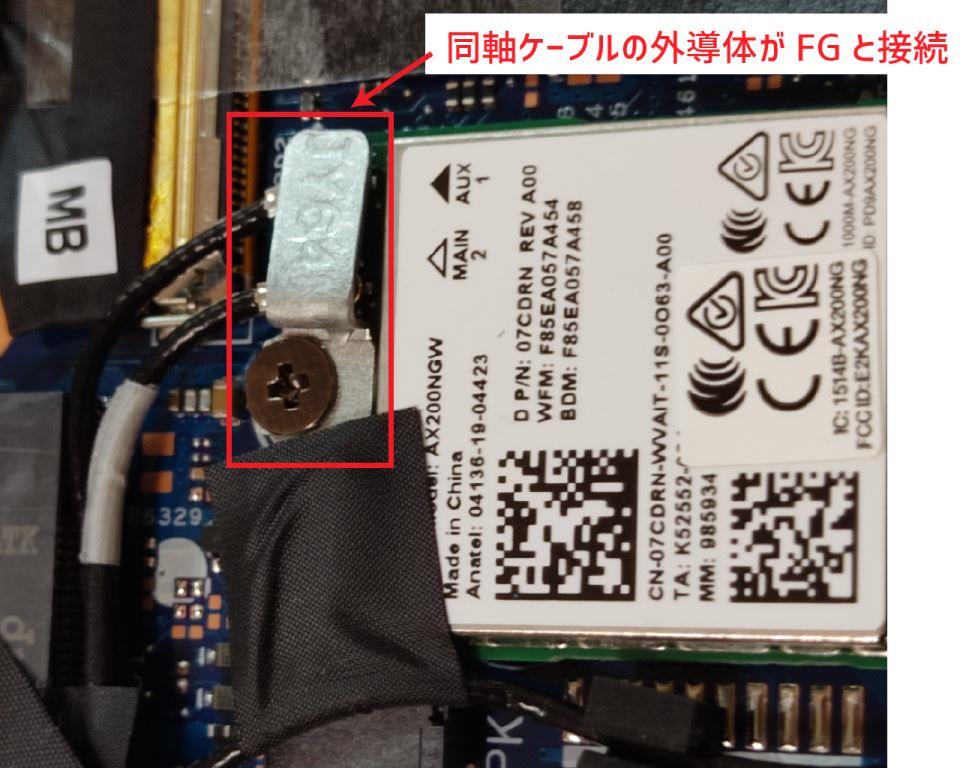

Wi-Fiモジュールには同軸ケーブルが接続されていますが、この同軸ケーブルがノイズを放射しない、あるいはノイズの影響を受けないように、コネクタの外導体がフレームグランドと接続されています。

この接続はコネクタの固定も兼ねてかと思いますが、このように点ではなく面で押さえつけることで低いインピーダンスでの接続が期待でき、特に高周波ではノイズ対策の効果も高まります。

インターフェース基板①

インターフェース基板①には、HDMI、USB-Type-A、USB-Type-C(PD対応)のコネクタが搭載されています。

通常コネクタにはケーブル(HDMIケーブル、USBケーブル)が接続されますが、これらのケーブルはノイズを放射するアンテナとして機能するため、ノイズ対策の中でも特に気を使う箇所になります。(インターフェースケーブルにフェライトコアがついているのも同様の理由です)

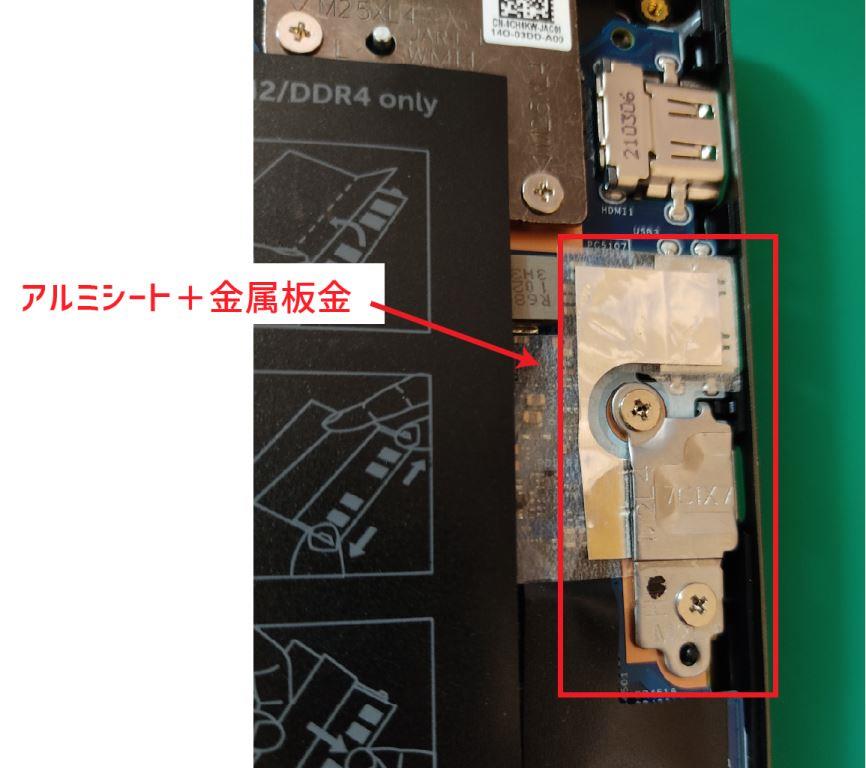

そしてこの基板においては、USBコネクタに対して重点的にノイズ対策が施されており、Type-AとType-Cのコネクタシェルをアルミシートを使って接続するとともに、金属板金を使ってシグナルグランドとフレームグランドを接続しています。

HDMIよりもUSBを重点的に対策している明確な理由はわかりませんが、以下のことが想定できます。

- HDMIケーブルは多重シールドケーブルが使用されるのに対して、USBケーブルは1重シールドのものが多いため

- USB-PDに対応していることで、電源のスイッチングノイズが放射されやすいため

- USBの方が様々な種類のデバイスが存在するため

実際のところの理由はわかりませんが、インターフェースケーブルがノイズの放射源になることはよくあるので、かなり力を入れてノイズ対策を行っているということだと思います。

インターフェース基板②

反対側のインターフェース基板②には、イヤホン端子、USB-Type-A、Micro SDカードスロットが搭載されています。

こちらのインターフェース基板でもUSBコネクタに対してノイズ対策が施されていますが、ノイズ対策部品がアルミシートから電波吸収シートに置き換わっています。

ノイズ対策部品が変更されている理由はわかりませんが、周辺に低いインピーダンスで接続可能な金属が無かったのかもしれません。

またノイズ吸収シートの種類に関しては、DDRメモリと同じく絶縁体に磁性体が混ぜ込まれたタイプのものが使用されているので、放射ノイズを抑制するためのノイズ対策部材であることがわかります。

その他

その他にも、マザーボードには基板全体を覆うようにして黒いシートが被さっています。

このうちの一部は、DDRメモリと同じようにアルミシートを絶縁体でラミネートしたもので、このことからノイズの発生しやすい箇所をシールドで抑え込もうとする意図が感じ取れます。

またこのアルミシートも、EMIガスケットを介して底面パネルと導通させるようになっており、ここでも金属シートがアンテナとして機能しないようにかなり気を遣っていることが伺えます。

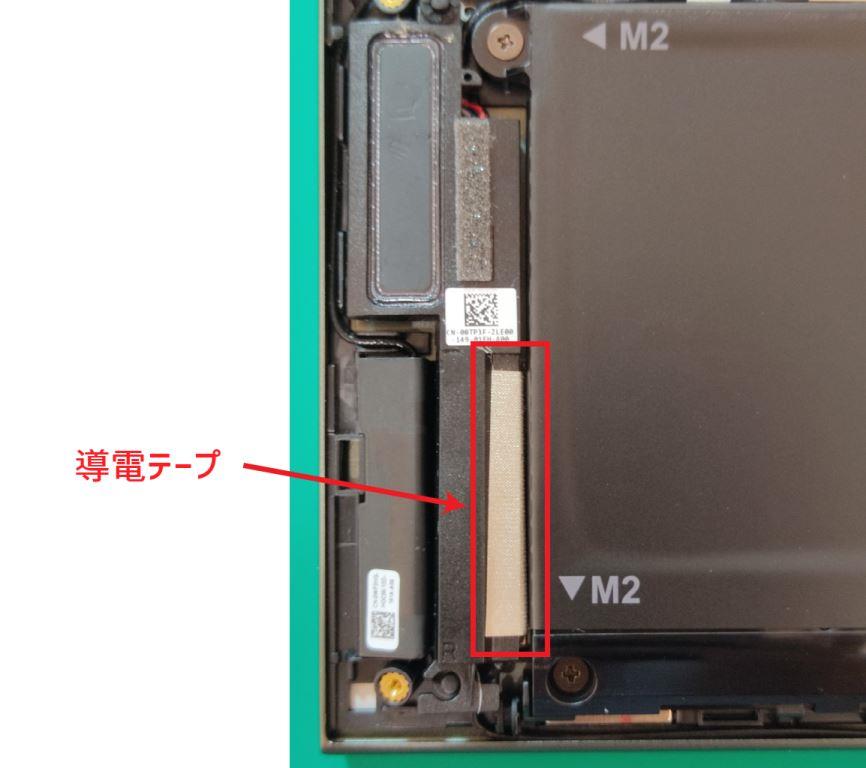

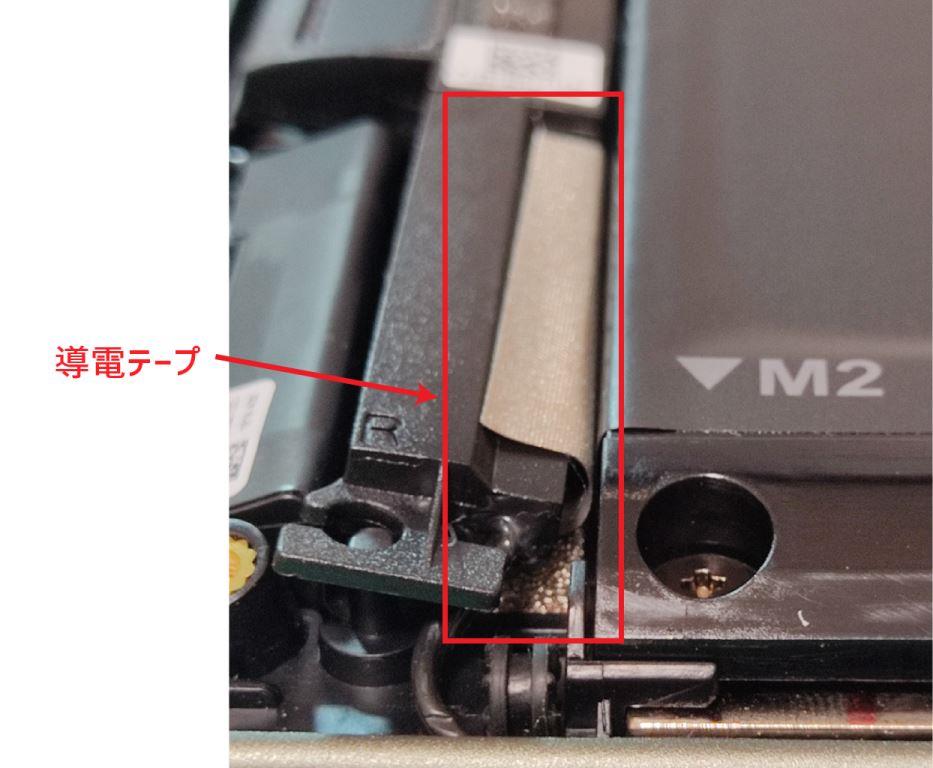

さらに本体下部の左右のスピーカー周辺でも、底面パネルとの導通を取るために導電テープが使用されています。

ちなみにこの導電テープは隙間を縫うようにして配置されており、かなり手の混んだノイズ対策となっています。

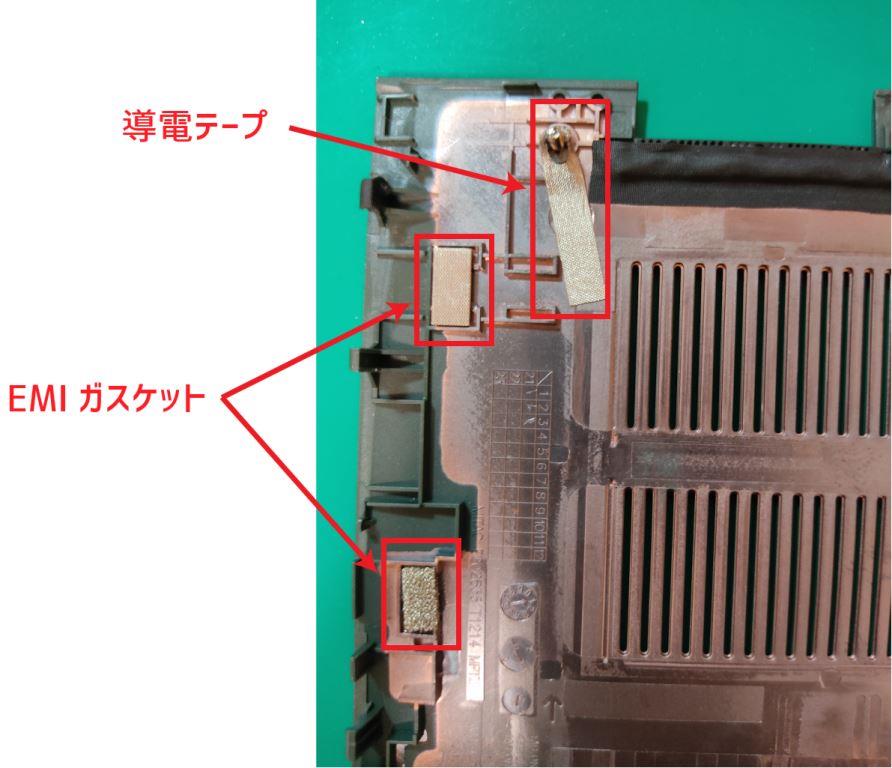

また底面パネルにおいては、インターフェースコネクタやヒートパイプと導通させるためのEMIガスケットが貼り付けられている他、締結用のビスに対しても底面パネルと導通させるために導電テープが使用されています。

もしかすると開封時に力が加わって変形しているのかもしれませんが、このようなモバイル端末でビスに至るまでノイズ対策しているというのは正直驚きました。

おわりに

本体を開けてみたら思いの外ノイズ対策部品が搭載されていたので記事にしてみましたが、最新機器と言えどノイズ対策の原理・原則は変わっていないということが確認できたかと思います。

今回のノイズ対策には力技に思えるような対策方法もあったかもしれませんが、いずれの対策も第三者のわたしから見て説明がつくものばかりだったので、ノイズ対策という観点ではある程度キチンと考えられたものだと思います。

一方でEMC設計という観点では、もう少しノイズ対策部品を削減したいという思いがあるかと思います。いろんなものを切った貼ったしているものよりも、シンプルに纏まっているもののほうが得てして性能も優れています。

とはいえ、年に数回新モデルが発売される設計環境においては、1つ1つを吟味して設計することは難しいでしょうし、価格・開発期間を考慮すると今回の対策内容あたりに落とし所を持ってくるというのが現実的な解なのかもしれませんね。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。