この記事では、フェライトコアの効果的な使用方法を「ノイズの伝導モード」「周波数」「インピーダンス」という観点から解説しています。

動画はコチラ↓

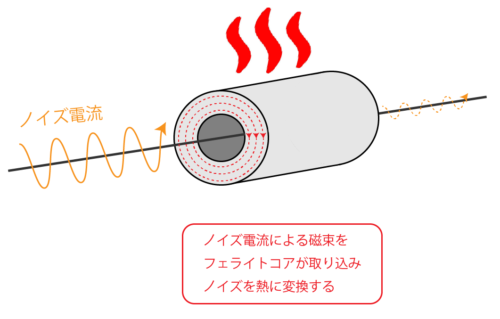

ノイズ対策効果の原理

フェライトコアは、空気と比較して多くの磁界を取り込むことができます。

ケーブルにフェライトコアを取り付けると、ノイズ電流によって発生した磁界を取り込んで、この磁界を熱に変換することでノイズを抑制することができます。

これがフェライトコアによるノイズ対策の原理です。

ノイズの伝導モード(取り付け方法)

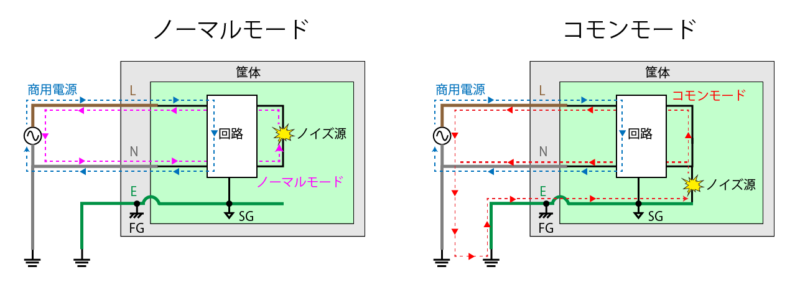

ノイズの伝導モードには、ノーマルモードノイズとコモンモードノイズが存在します。

「ノーマルモードノイズ」は線間に流れるノイズ成分で、「コモンモードノイズ」は複数の線を同じ向きに流れるノイズ成分です。

そしてフェライトコアにおいては、モードごとに最適な取り付け方法が異なります。

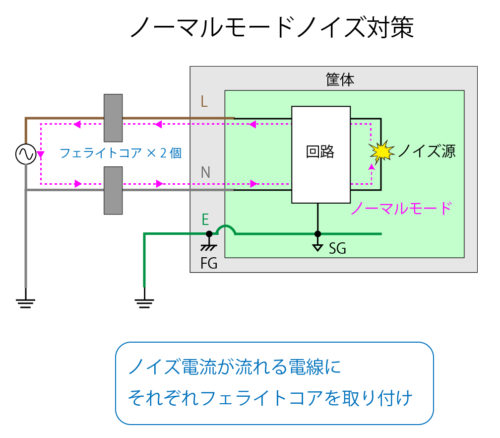

ノーマルモードノイズ対策

ノーマルモードノイズの場合は、ノイズ電流が流れる電線に対してフェライトコアを 1つずつ取り付けます。

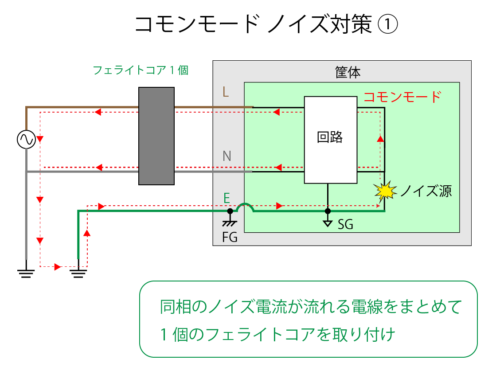

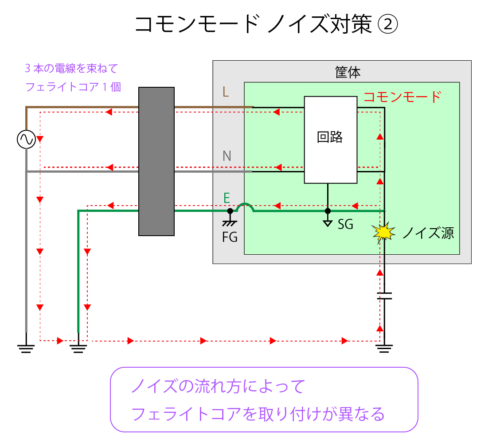

コモンモードノイズ対策

一方でコモンモードノイズの場合は、ノイズ電流が同じ向きに流れる電線を束ねてフェライトコアを取り付けます。

このとき、ノイズの流れ方よって取り付け方法を変更する必要があります。

一概にコモンモードノイズ対策といっても、ノイズの流れ方によってフェライトコアの取り付け方法が変わってくるので注意が必要です。

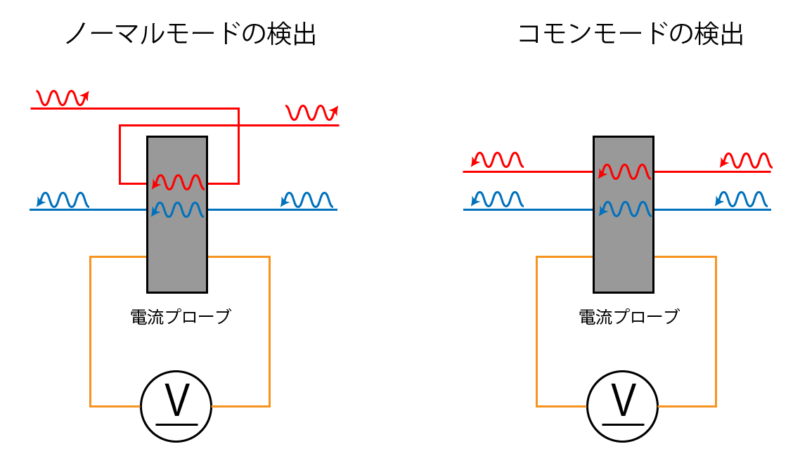

ノイズの伝導モードの検出

ノイズの伝導モードは、伝導モードごとに電流を測定することで見極めることができます。

なお、電流検出用のプローブはフェライトコアを使用して自作することも可能です。電流プローブに必要な要件は、CISPR16-1-2の付則Bに記載されているので、興味があれば自作してみてください。

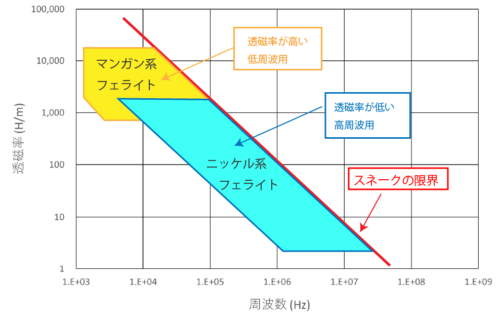

周波数帯(磁性体の材料)

続いて重要となるのが、ノイズ対策を必要とする「周波数」です。

フェライトコアは磁性体の材料によって、ノイズ対策に効果的な周波数帯が異なります。

一般的には、低周波ノイズ(~1MHz)に対しては、高い透磁率を持つマンガン系のフェライトコアが有効とされています。

一方で高い周波数(1MHz~)に対しては、透磁率の低いニッケル系のフェライトコアの方がインピーダンスが高くなります。

磁性体の材料の違いについては「コイルのコア材の種類」という記事で紹介しているので、そちらも確認してみてください。

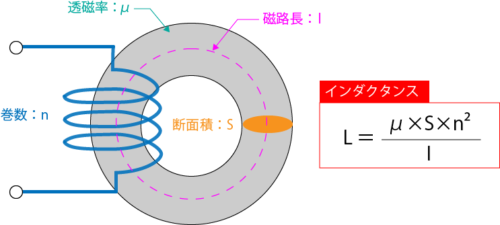

インピーダンス(ターン数とサイズ)

そして最後に重要となるのが、フェライトコアの「インピーダンス」です。

ノイズ対策においては、インピーダンスが高いほどノイズ抑制効果が大きくなるため、インピーダンスの高いフェライトコアを選ぶことが大切です。

そして、フェライトコアのインピーダンスは「ターン数」と「サイズ」の2つの観点から考えることができます。

ターン数

フェライトコアのターン数は、コアの内側を通っている電線の本数で規定します。

そしてフェライトコアのインピーダンスは、ターン数の2乗に比例して上昇します。

そのため高いインピーダンスを得たい場合には、フェライトコアを直列に複数接続するよりも、ターン数を増やすほうが良いです。

サイズ

同じ材料のフェライトコアでも、サイズによってインピーダンス(インダクタンス)が異なります。

上式のうち、サイズに関わるパラメータは「 s:断面積」と「 l:磁路長」で、断面積が大きく、磁路長が短いほどインピーダンスが高くなります。

つまりフェライトコアにおいては、内径が小さくて、外径が大きく、さらに長さが長いものほど、インピーダンスが高くなると言えます。

コイルの設計方法はコチラ↓

おわりに

フェライトコアを効果的な使用するための4つのノウハウを紹介しました。

- ノイズの伝導モードに合わせて、取り付け方を変える

- ノイズの周波数帯に応じて、材料を変える

- ターン数を増やして、インピーダンスを高める

- 断面積が大きく、長いフェライトコアを使う

フェライトコアの基本的な考え方は、トロイダルコイルと同じです。そのため、まずはトロイダルコアをベースにして学んでいくのが良いと思います。

トロイダルコイルの学習には「トロイダル・コア活用百科」がオススメです。

(2025/07/05 17:18:58時点 Amazon調べ-詳細)

百科というだけあって、コアやコイルに関して必要な情報はすべて網羅されています。逆引き辞書としても活用できるので、手元に一冊あると安心できます。

フェライトコアに関連する記事は他にもあります。

またマニアックな内容ですが、TDKの「with ferrite」も面白いです。

https://www.jp.tdk.com/techmag/ferrite/

ミクロの世界を覗き込むような気持ちで読むと、色々と興味がそそられます。化学的に磁性材料を理解したい方は、ぜひ読んでみてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ありがとうございました。勉強になりました。