電磁波ノイズを可視化する方法

ノイズ対策では、発生源および伝播経路を特定することが大切です。

そして、そのためのツールとして「ノイズ可視化システム」があります。

このノイズ可視化システムには、「可視化の対象」や「測定方法」によっていくつかの種類に分類されます。

今回の記事では、それぞれのノイズ可視化システムの違いについて紹介します。

空間スキャン方式

最も新しいノイズ可視化システムです。

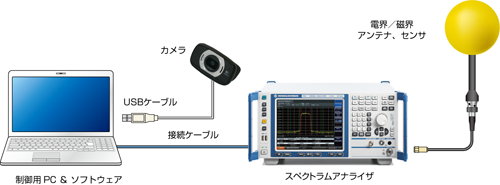

専用のカメラでアンテナを認識することで位置を推定しつつ、スペクトラムアナライザでノイズレベルを測定することで、位置ごとのノイズレベルを可視化することができます。

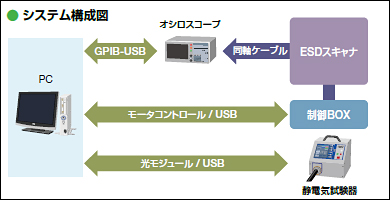

システム構成例 出典:ノイズ研究所

システム構成例 出典:ノイズ研究所従来のように「基板」だけでなく「完成品」でもノイズを可視化することができるため、応用範囲がかなり広くなっています。

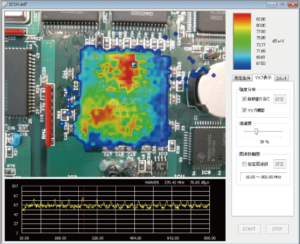

基板ノイズの可視化 出典:ノイズ研究所

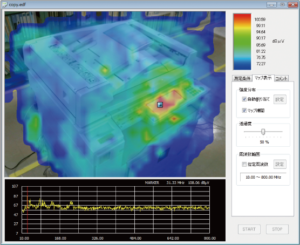

基板ノイズの可視化 出典:ノイズ研究所 完成品の可視化 出典:ノイズ研究所

完成品の可視化 出典:ノイズ研究所よくノイズ可視化システムは、エミッション測定との相関性が課題として挙げられます。

とくに基板のノイズ可視化システムの場合、基板上でのノイズの振る舞いはわかるものの、ハーネスが接続され、筐体に組み込まれると、ノイズの振る舞いは大きく変化します。

そういった事もあって、可視化装置をうまく使いこなせないことが多くありました。

しかし、空間スキャン方式のように完成品の状態で可視化できるようになると、電波暗室との相関性もある程度わかりやすく捉えられるようになります。

もちろん「近傍界」と「遠方界」の違いはあるので、正確な一致は難しいです。

しかし、少なくとも「完成品」としてノイズを可視化することできるので、どこの部分にノイズ対策が必要かがひと目でわかります。

空間スキャン方式のノイズ可視化システムとしては「ノイズ研究所」や「森田テック」がメジャーです。

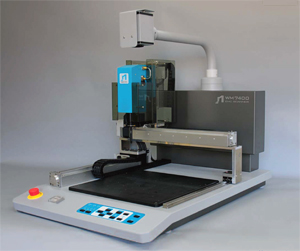

スキャナー方式

こちらは古くから実用化されている方式です。

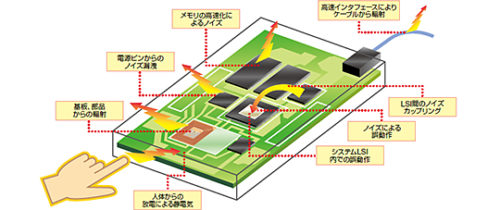

基板のノイズの影響 出典:NECプラットフォームズ

基板のノイズの影響 出典:NECプラットフォームズ基板を対象としたノイズ可視化システムで、ワーク上に基板を配置し、プローブをXY方向に走査することで、ポイントごとのノイズレベルを可視化します。

スキャナー方式 出典:森田テック

スキャナー方式 出典:森田テック従来から利用されている方式であるため、メーカーごとに様々な付加機能があります。

シールドボックを組み合わせて外来ノイズの影響を低減したタイプ。

シールドボックス付きスキャナ 出典:NECプラットフォームズ

シールドボックス付きスキャナ 出典:NECプラットフォームズ基板の高さに応じてZ方向の位置を自動で調整する機能。

高さ追従機能 出典:森田テック

高さ追従機能 出典:森田テック基板のCADとの連携機能。

CAD連携 出典:NECプラットフォームズ

CAD連携 出典:NECプラットフォームズオシロスコープと組み合わせて、静電気ノイズ(ESD)を可視化する機能。

ESD可視化 出典:NECプラットフォームズ

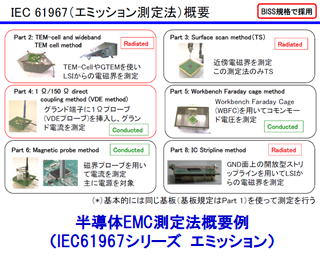

ESD可視化 出典:NECプラットフォームズまたスキャナー方式は、半導体のEMC規格「IEC61967-6(Magnetic Probe Method)」やVCCI規格においても利用されています。

IEC61967 出典:JEITA

IEC61967 出典:JEITAスキャナー方式のメーカーとしては「森田テック」や「NECプラットフォームズ」や「ペリテック」などが挙げられます。

マルチプローブ方式

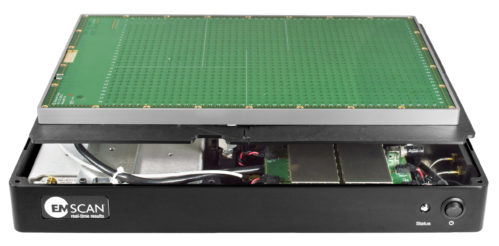

マルチプローブ方式は「EMSCAN」というカナダのメーカー独自の方式です。

マルチプローブ方式 出典:EMC FastPass

マルチプローブ方式 出典:EMC FastPass日本ではあまり見かけませんが、海外ではそれなりに普及しているようです。

複数(42✕29=1218個)の近磁界プローブをワーク上に並べることで、リアルタイムに近い速度で解析できます。

基板上のマルチプローブ 出典:MTT

基板上のマルチプローブ 出典:MTTスキャナー方式よりも高い測定の再現性、薄型プローブアレイにより水平面のみならず垂直面、および、任意平面の測定に対応できることを特徴としています。

空間分解能は8段階あり、最小で60umの精度で測定可能です。

またスペクトラムアナライザを内蔵しているタイプ「ERX+」も有り、非常に省スペースな環境で測定することができます。

非常にユニークな製品で面白いですね。

EMxpertは、日本では「共信コミュニケーションズ」より販売されています。

おわりに

ノイズ可視化システムの方式の違いについて紹介しました。

それぞれ「測定対象」や「測定方法」が異なりますが、目に見えないノイズを可視化するという意味では、どの方式も正しく使用できればノイズ対策においてかなり有効なツールとなりえます。

おそらくメーカーからデモ機を借りることもできるので、ノイズ対策にお困りの方は一度使ってみることをオススメします。

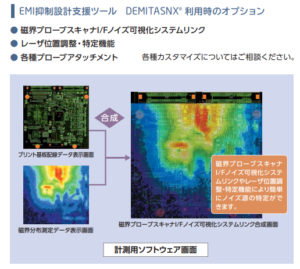

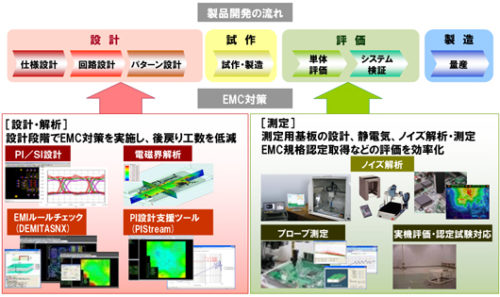

また、ノイズ可視化システムは「EMC設計」の一環として語られることも多くあります。

EMC設計フロー 出典:NECプラットフォームズ

EMC設計フロー 出典:NECプラットフォームズ試作したものを正しく評価するための「測定」も大切ですが、EMC設計においてはその前段階の「モデリング」や「シミュレーション」がより重視されます。

「モデリング」や「シミュレーション」の詳細は、以下の記事で紹介しているので興味があればチェックしてみてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

森田テック株式会社 山田 誠と申します。(iNARTE ENGINEER EMC-003612-NE)

幅広い知識、大変すばらしいブログに感激しております。

サイドチャネル攻撃にも言及されていて脱帽です。

今後の活躍にも期待しております。

山田様

ご返信遅くなり、申し訳ありません。

iNarteエンジニアの方にそのようなお言葉いただけると、少し自信になります。

ありがとうございます。

時間ができましたら再度更新始めます。

その時にはぜひまたご覧いただければと思います。

今後ともよろしくお願いします。