ノイズ対策を考える上で大切なのが「グランド」、いわゆる「接地」です。

接地という言葉は業種によって意味が異なっており、回路設計者は基準電位となるグランドをイメージしますが、設備の設計者はアースへの接続として解釈します。

そして、これらの意味を混同させることがノイズ対策を難しくする一つの要因です。

そこで今回の記事では、この「グランド」「接地」の役割について紹介します。

動画はコチラ↓

ノイズ対策の迷信

接地という言葉には、前述の通り様々な解釈が存在します。

そしてノイズ対策の迷信もここから生まれてきます。

- アース線は太く、短くしなければならない

- 1点接地しなければならない

- 多点接地のほうがいい

- アナロググランドとデジタルグランドは分けたほうがいい などなど

これら迷信は、ある条件においては正しい場合もあります。

しかし、なぜこの方法が良いのか?

その理由がわかっていなければ、あるとき突然ノイズ対策の効果が得られなくなって困ることになります。よく聞く「前はこの対策で大丈夫だった」からという言葉です。

そういった状況を回避するには、まずノイズ対策における「接地」とは何かをキチンと理解しておく必要があります。

グランドとは

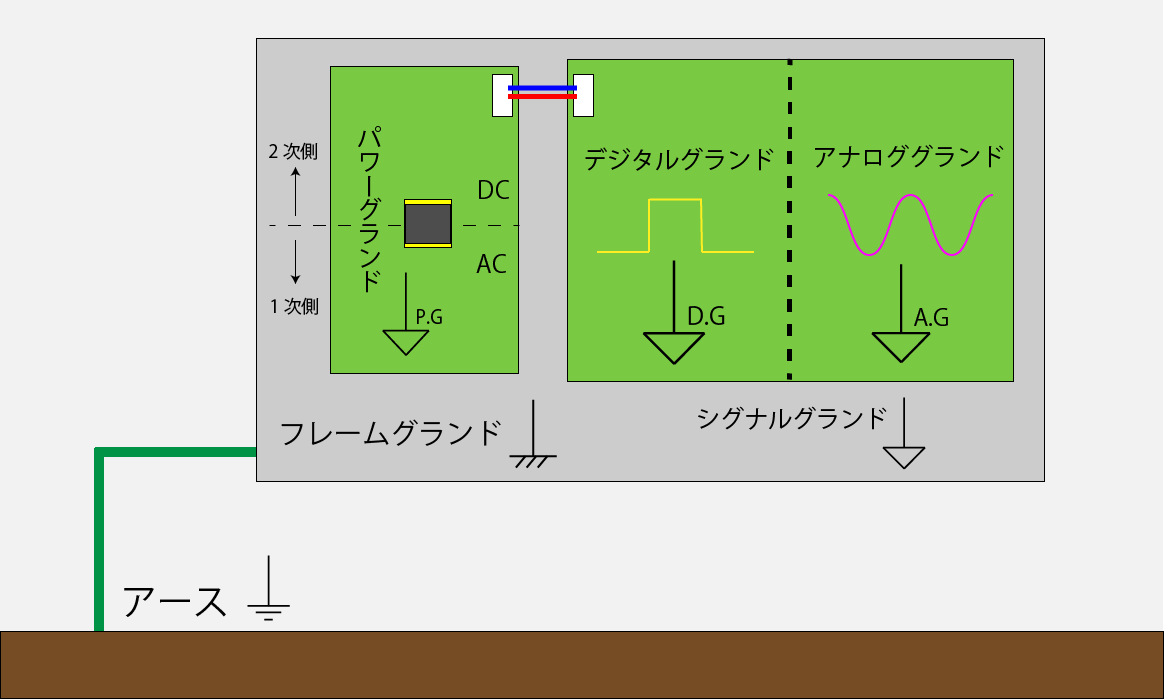

グランドにまつわる用語はたくさんあります。「アース」「シグナルグランド」「アナロググランド」「デジタルグランド」「パワーグランド」「フレームグランド」・・・

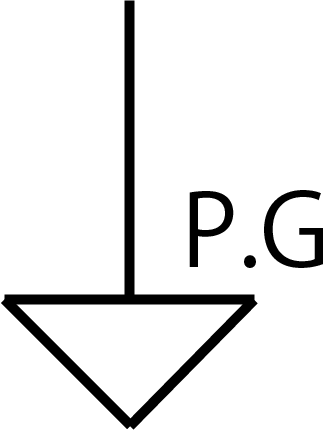

アース

このなかで「アース」は、主に感電を防止するためのものになります。

感電防止が目的であるため、アース線をいくら「太く」「短く」してもノイズ対策にはあまり効果はありません。

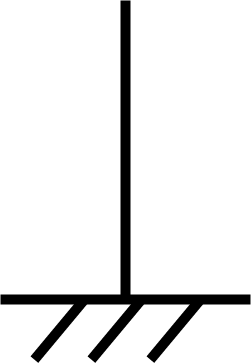

シグナルグランド

一方でノイズ対策において大切となるのは、回路の基準電位を示すグランド、一般的には「シグナルグランド」と呼ばれるものになります。

「シグナルグランド」は、回路の種類ごとに「アナロググランド」「デジタルグランド」「パワーグランド」などと分類されることもあります。

金属筐体の場合は「フレームグランド」も「シグナルグランド」として定義され、電子機器全体に対して基準電位を与える役割を持ちます。

グランドの役割

グランドの役割としては、回路に基準電位を与えることで、回路はこのグランドの電位を基準として動作します。

このグランドの電位が変動すると、回路が誤動作を起こしたり、あるいは放射ノイズとなって外部の電子機器に障害を与えたりすることがあります。

グランドの設計

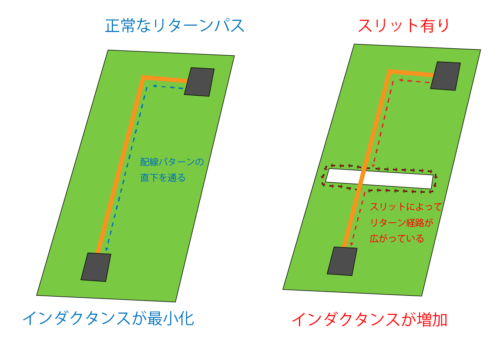

グランドの電位を変動させないためには、信号のリターン電流のインダクタンスを最小化することが重要になります。

ここでの信号には、デジタルやアナログの「信号電流」はもちろん、「電源電流」「負荷への駆動電流」などすべての回路に流れる電流が含まれます。

基本的なことですが、電流は配線を1本接続するだけでは流れまず、行き道と帰り道が存在して、はじめて流れます。「オームの法則」や「キルヒホッフの法則」の考え方です。

リターン経路

ノイズ対策に関わる高周波領域では、単に帰り道が在ればいいというわけではなく、その経路をできる限り短くする必要があります。経路が短いということは、インダクタンスが小さいということと同じです。

電流の経路にインダクタンスが存在すると、逆起電力の式より

V = L * di/dt

基準電位であるはずのグランドに電圧(電位差)が発生します。この電圧がいわゆる「コモンモードノイズ」と呼ばれるものです。

そのためノイズ対策においては、グランドのリターン電流の経路を短くして、インダクタンスを最小化することが重要となります。

おわりに

「グランド」や「接地」の役割について紹介しました。

具体的な事例ではないため理解しづらい点もあると思いますが、まずはそれぞれの用語をきちんと使い分けられるようになることが大切です。

人によって用語の解釈が違うこともあるので、他の人の用語で気になったときには言葉の意味を確認してみてください。

ノイズ対策におけるグランドの考え方は、シグナルインテグリティやパワーインテグリティにも通ずるところがあります。以下の書籍は、グランドについて正しく理解するためにオススメです。

(2025/07/01 21:32:43時点 Amazon調べ-詳細)

(2025/07/01 18:18:11時点 Amazon調べ-詳細)

ノイズ対策全般の考え方については「ノイズ解決の早道六法」が参考になります。

(2025/07/01 10:57:23時点 Amazon調べ-詳細)

内容の質が高く、ノイズ対策に重要な考え方を体系立てて学ぶことができます。興味のある方はチェックしてみてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。