スプリッターとディバイダー

この記事では、分配器の概要と種類について解説しています。

動画はこちら↓

分配器の必要性

分配器はその名の通り、信号を分岐・分配するための回路です。

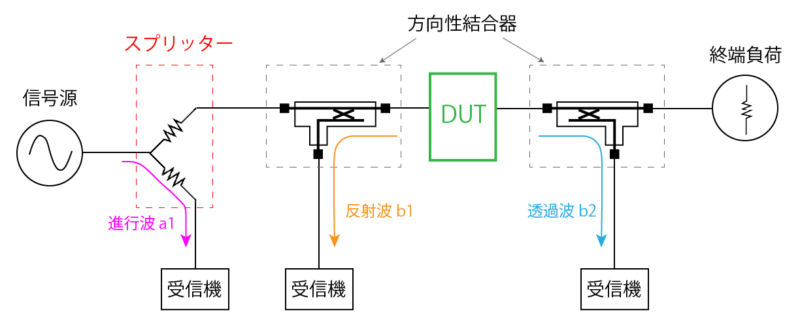

出典:キーサイト・テクノロジー

出典:キーサイト・テクノロジー低周波回路では、ただ単に配線を分岐するだけでも回路自体は機能することがほとんどですが、高周波においては信号の反射の影響が出てくるため単純に分岐するだけでは回路は機能しません。

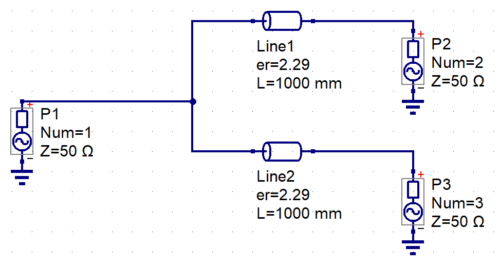

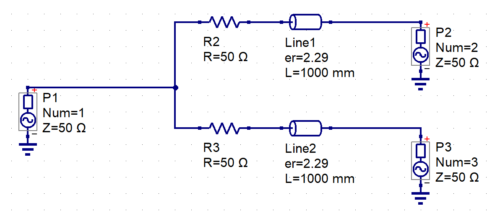

この回路は50Ωの信号発生器に対して、1mの同軸ケーブルを介して2つの受信機が並列に接続されています。

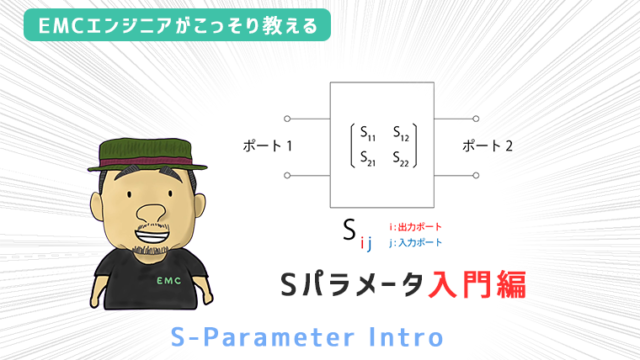

この回路をSパラメータ解析してみます。

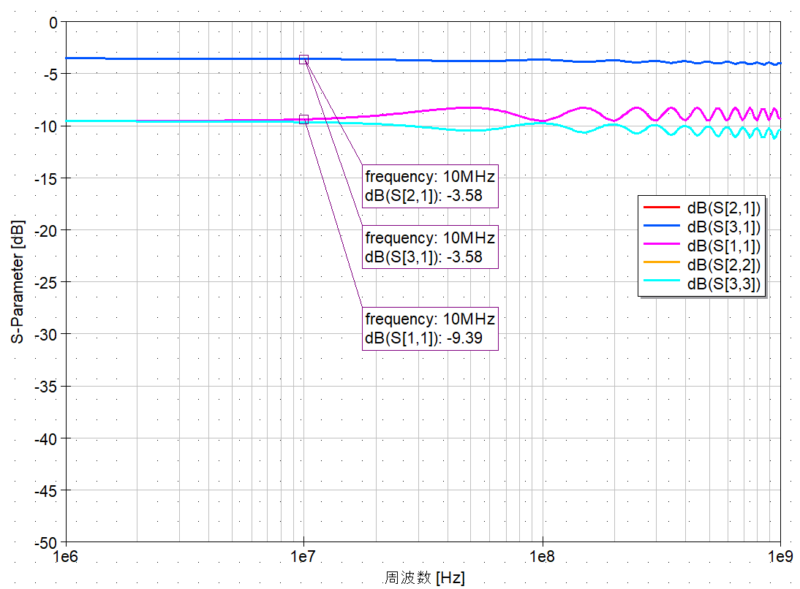

信号の透過を表す S21(赤) と S31(青) は -3dBの信号が伝送されていて一見すると問題ないように見えますが、反射に相当する S11(ピンク)が -9dBと 1/8程度の電力が反射しています。

これがインピーダンスの不整合による影響です。(50Ωの抵抗が並列に接続されることによって合成抵抗が 25Ωとなっています)

そのため高周波で信号を分配する場合には、分岐点にインピーダンスマッチングするための

専用の回路、つまり分配器が必要になります。

分配器の種類

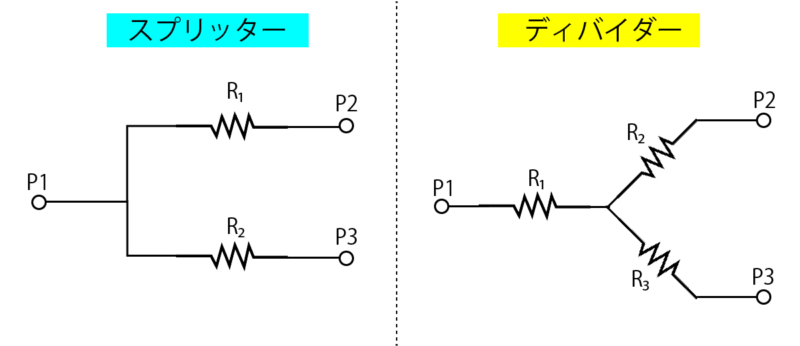

高周波用の分配器はスプリッターとディバイダーに分かれます。

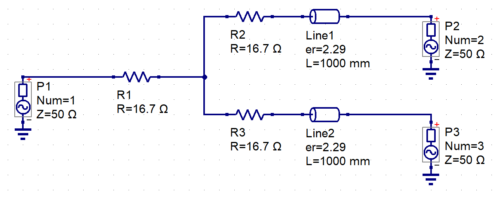

スプリッターは分岐した配線に対してそれぞれに抵抗が直列に接続されています。

一方でディバイダーは、スプリッターの回路に対してさらに分岐前の配線に対して直列に抵抗が挿入されています。

両者に共通することとしては、どちらもポート1から見た入力インピーダンスが 50Ωに整合していることです。

つまりポート1から入力した信号は、ポート2 あるいはポート3 に対して、反射せずに伝送することができます。

スプリッターとは

スプリッターは、分岐した配線それぞれに抵抗が直列に接続された回路になります。

このとき抵抗の抵抗値は、ポート1から見た入力インピーダンスが50Ωになる必要があり、その値 X はオームの法則に従って計算すると 50Ωとなります。

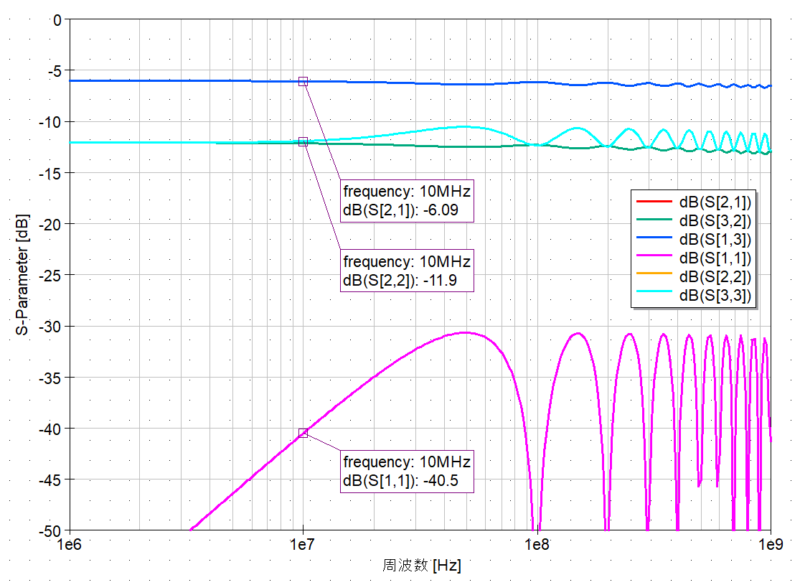

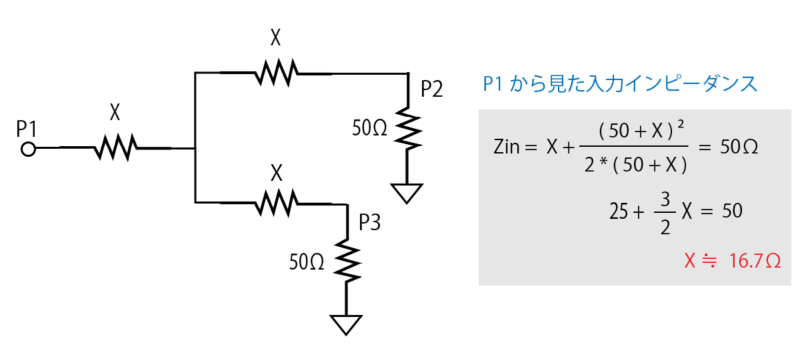

このスプリッターの回路をSパラメータ解析をしてみると、単純に分岐しただけの状態と比較して反射に相当する S11(ピンク)が大幅に低減していることがわかります。

一方で信号の伝送レベル S21(赤)は、直列に接続した抵抗によって受信機に掛かる電圧が分圧されるため、おおよそ -6dB となります。

分配するポート数を増やす場合は、並列回路のオームの法則に従って計算することできます。ただし、ポート数を増やすごとに受信機に掛かる電圧は 3dBずつ小さくなります。

使用上の注意

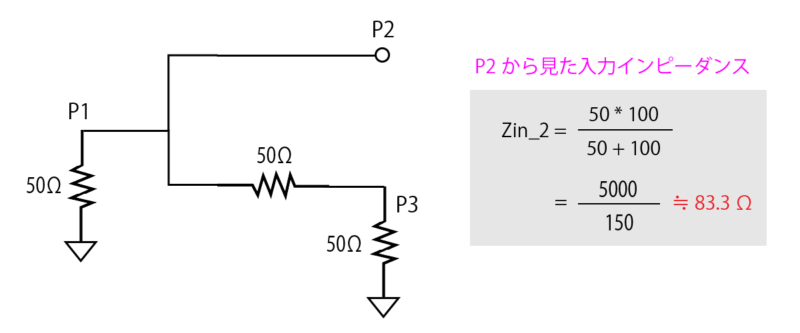

使用上の注意点としては、ポート1以外の入力インピーダンスが整合していないことです。例えばポート2から見た入力インピーダンスは 83.3Ωとなります。

そのためポート2の反射 S22(橙)、S33(水色)は -12dB となります。

つまりスプリッターを使用する場合には、必ず入力と出力のポートが明確になっている必要があり、入出力を反転して使用することはできません。

用途

スプリッターは、単方向でのみ信号を分岐する場合に使用されます。

具体的にはネットワークアナライザなどで、信号の分岐用として使用されています。

ディバイダーとは

ディバイダーは、スプリッターから更に抵抗が追加された回路になります。

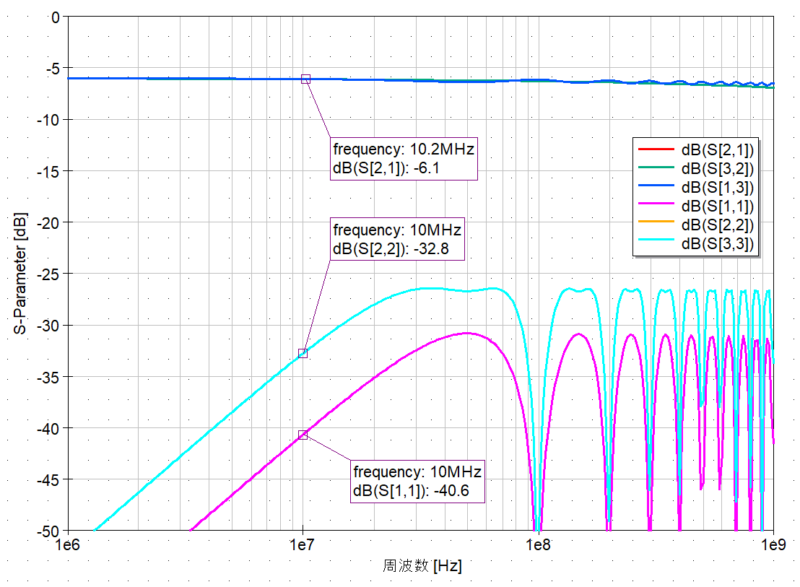

この抵抗の抵抗値は、ポート1から見た入力インピーダンスが 50Ωになるように調整する必要があり、2分配の場合には 16.7Ωとなります。

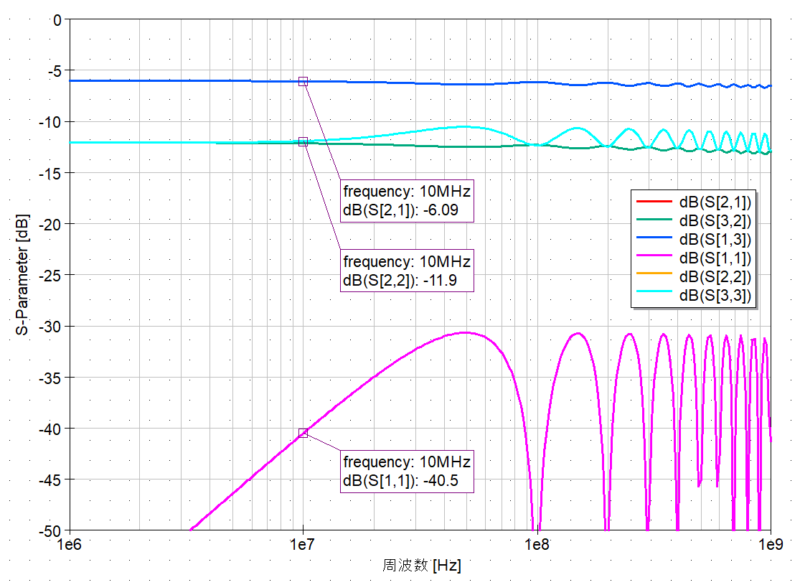

この回路をSパラメータ解析してみると、S11(ピンク) が-30dBを下回っていることに加えて、 S21(赤)が -6dB とスプリッターと同じような特性が得られています。

スプリッターとの違いとしては、ポート1以外から見た入力インピーダンスもインピーダンス整合している点で、 S22(橙)や S33(水色)においても反射が低減されています。

そのためディバイダーでは、どのポートから信号を入力しても他の端子に対して等しく信号が分配されます。

用途

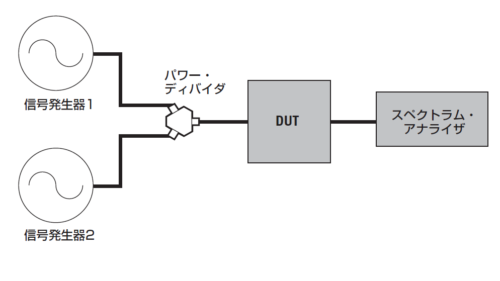

ディバイダーは信号を合成する「コンバイナー」としても使えます。コンバイナーは、2つの信号を合成して 1つのポートから出力するものです。

出典:キーサイト・テクノロジー

出典:キーサイト・テクノロジーただしコンバイナーとして使用するにあたって、この回路方式ではアイソレーション特性が優れないため、送信回路同士の干渉が問題となる場合には使用できません。

おわりに

今回は、スプリッターとディバイダーの概要について解説しました。

分配器の存在を知らずに、不意に分岐コネクタなどを使って高周波回路を測定すると、思わぬ測定ミスに繋がります。

そのため、まずは分波器がなぜ必要なのか、そしてどのような種類があるのかを理解しておいてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。