Sパラメータ入門

高周波特性のデータによく出てくる「Sパラメータ」。高周波やEMCを学び始めた当初、コレが何を意味するのかわからず困った経験をされた方も多いかと思います。

そこで今回の記事では「Sパラメータ入門」として、初心者の方向けに数式などを用いずに解説します。

動画はコチラ↓

Sパラメータとは

回路の特性をパラメータとして表すものにはいくつか種類があります。

ABCDパラメータ、Yパラメータ、Zパラメータ・・・

Sパラメータもこのような回路の特性を表す形式の1つです。

「S」の意味

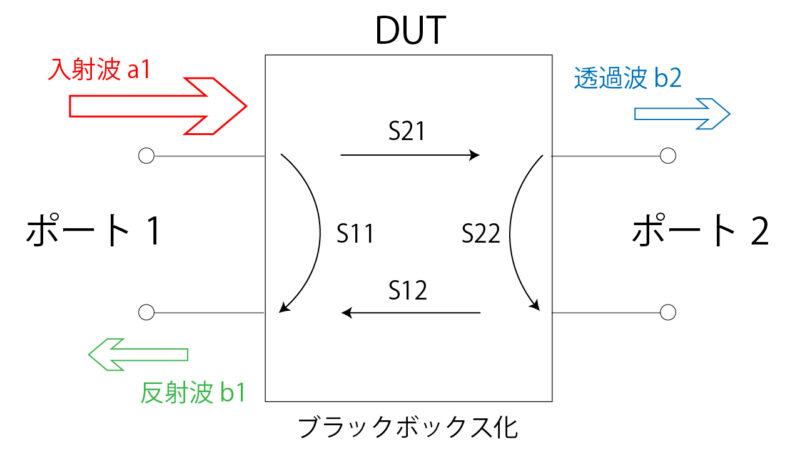

Sパラメータの「S」は ”Scattering” の略で、「散乱」という意味です。

これを高周波回路に置き換えて考えると、ある回路に信号が入射したときに「反射」「透過」「結合」などの作用によって、いろいろな端子から信号が出てきます。

これがあたかも回路によって信号が散乱しているかのように捉えられることから、Sパラメータと名付けられています。

Sパラメータの豆知識

ちなみにSパラメータを高周波回路に初めて応用した人物は日本人の黒川 兼行氏で、1965年に「Power Waves and the Scattering Matrix」として論文発表されています。

絶版となっていますが、その頃執筆された書籍がこちら。

この当時のエピソードについては、RFワールドNo.10で紹介されているので、興味のある方はチェックしてみてください。(当時の雰囲気を窺い知ることができておもしろいです。)

(2026/02/22 03:18:45時点 Amazon調べ-詳細)

なぜSパラメータなのか?

回路の特性を評価する場合、一般的には電圧や電流を測定します。

ところが高周波の場合、寄生容量や寄生インダクタンスの影響があるため、電圧や電流を正しく測定することは容易ではありません。

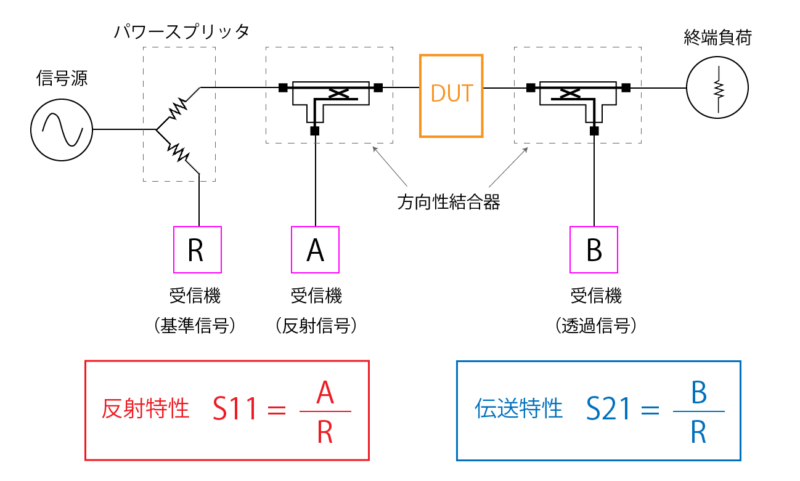

そのため高周波ではどのように測定するかというと、ここで着目するのが「電力」です。

電力は基準となるインピーダンスが決まっていて、かつインピーダンス整合が取れていれば比較的容易に測定できます。

そしてこの電力に着目したのが「Sパラメータ」です。

電力を測定する場合には、方向性結合器を使用すれば入射電力と反射電力を分離することも可能です。

そして、入射電力と反射電力を各ポートごとに分けて測定することで、Sパラメータの各要素を求めることができます。

このようにSパラメータは高周波において測定可能であり、かつSパラメータから他のパラメータへの変換も簡単にできるため、高周波の特性を表すパラメータとしてSパラメータが選ばれています。

Sパラメータの測定方法については別の記事で説明していますのでそちらを参考にしてください。

基準インピーダンス

ちなみに電力の測定において基準となるインピーダンスがあるとお伝えしましたが、高周波での基準インピーダンスはもちろん50Ωです。

ただしこの基準インピーダンスは計算によって変換することも可能で、例えば50Ω系のSパラメータのデータを75Ω系のSパラメータのデータに変換することもできます。

このように基準インピーダンスを変更したり、他のパラメータへ変換したりとデータの汎用性が高いこともSパラメータの特徴の1つとして挙げられます。

Sパラメータの活用方法

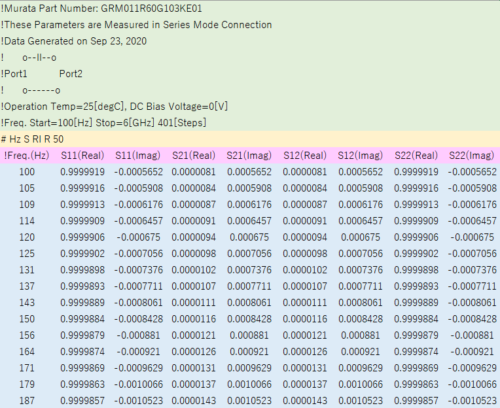

Sパラメータ形式で表されたデータを見ていると「タッチストーン」というファイル形式を目にすることがあります。

タッチストーンファイルは主に電子部品の特性を表すときに使用され、中身はSパラメータのデータが格納されています。

タッチストーンファイルを使用することで、部品をモデル化することなく回路シミュレーションできるため非常に便利です。

ちなみに以前紹介したQucsStudioでも使用することができます。(LTspiceなどのSPICE系のシミュレータでは使用できません)

ファイルの記述方法については、キーサイトのネットワークアナライザのヘルプがわかりやすいので参考にしてください。

おわりに

Sパラメータの入門編として概要を紹介しました。

入門編なので数式を使わずに説明しましたが、なかなか難しいですね。とりあえずイメージだけでも掴んでいただければよいのですが。。。

Sパラメータを勉強するための資料としては、ネットにも良い資料がありますが中級者以上の方向けの内容になります。

・広島大学 Sパラ再入門(天川先生)

・TDK Sパラメータによる電子部品の評価(藤城 氏)

基礎から学びたい方は、やはり参考書を手にとって見るのが良いとも思います。

本当の入門編として学ぶには「わかりやすい高周波技術入門」

高周波について学び始めるのに最適な一冊です。

ステップアップには「高周波回路設計のためのSパラメータ詳解」が役立ちます。

(2026/02/22 03:18:46時点 Amazon調べ-詳細)

Sパラメータの成り立ちから、実務での活用方法までコレ一冊でカバーできます。

どちらの参考書も「iNarte資格試験」や「EMC設計技術者試験」に利用できます。

資格取得の手助けとして活用してください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

大変参考にさせていただいております。Sパラメータ入門で、

ポート2側の上から下への矢印の名前がS21になっていますがS22

になるのではと思いご教授ください。

ご指摘ありがとうございます。

大事なところを間違えていますね。申し訳ございません。

図を修正いたしました。

初めてまして。質問です。

エスパラメータを使用した過渡解析の計算方法またはその方法がわかる参考書などご存知でしたらご教授いただきたく