リード付き抵抗の種類と特徴

抵抗には様々な種類が存在し、実際に使用する上ではどの種類がいいのか判断するのはそれほど簡単ではありません。

そこで今回の記事では、リード付き抵抗のそれぞれの特徴について解説します。

部品を選定する上で参考にしてみてください。

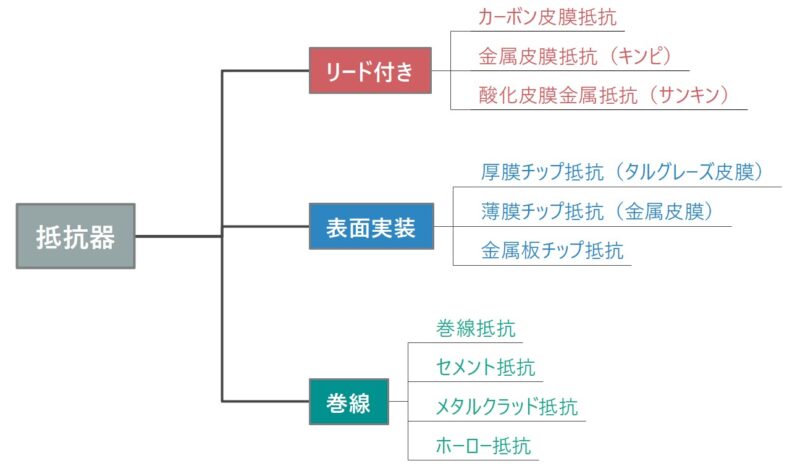

抵抗の分類

リード付き抵抗は、抵抗体の種類によって「カーボン皮膜」「金属皮膜」「巻線」の3つのタイプに分類することができます。

この分類は必ずしも厳密なものではありませんが、ここではこの分類をもとにリード付き抵抗のそれぞれの特徴を解説します。

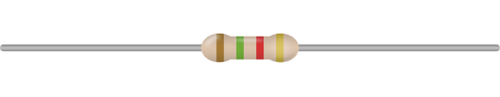

カーボン皮膜抵抗

カーボン皮膜抵抗は、リード付きの抵抗として最もメジャーで、電子工作などでも目にする機会は多いかと思います。

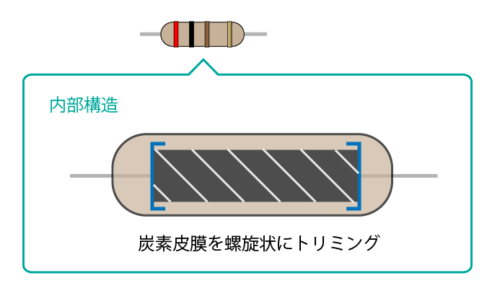

構造

カーボン皮膜抵抗は、円筒状のセラミックにカーボン皮膜の抵抗体を焼き付けた構造となっています。

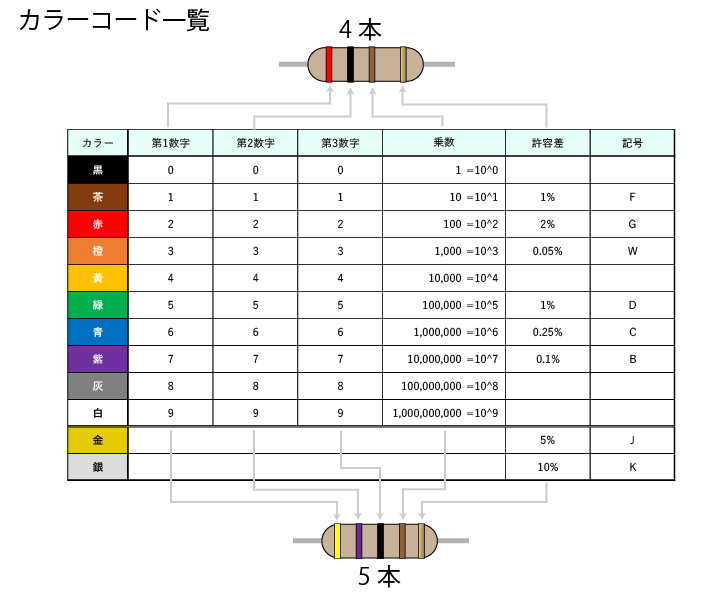

カーボン皮膜を螺旋状にトリミングすることで抵抗値が調されており、抵抗値は4本のカラーコードから読み取ることができます。

なおカラーコードに関しては、必要に応じてググればいいので覚える必要はありません。

長所

カーボン皮膜抵抗の長所は、何と言っても「安価」なことです。カーボン被膜のトリミングのデザインを変えることで様々な抵抗値を実現できるため、大量生産に適しています。

短所

カーボン被膜の抵抗値のばらつきが大きいため、高精度の抵抗値を実現することはできません。またカーボン被膜が螺旋状(コイル)となっているためインダクタンスが高く、高周波においてはインピーダンスが高くなりやすいです。

用途

カーボン皮膜抵抗の用途は多岐にわたります。汎用的な低電圧系の回路であれば概ね使用できます。

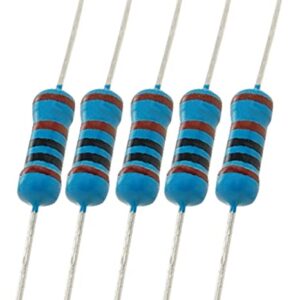

金属皮膜抵抗

リード付きの金属皮膜抵抗は、カーボン皮膜抵抗と比較して抵抗値の精度が高いことが特徴です。「キンピ抵抗」と呼ぶこともあります。

構造

構造はカーボン皮膜抵抗と概ね同じですが、抵抗体の材料が金属ペーストとなっています。抵抗値はカラーコードから読み取ることができますが、金属皮膜抵抗においては5本のコードで表されることもあります。とはいえ、カラーコードの読み方自体は同じルールです。

長所

抵抗値の精度が高いことに加えて、温度係数が小さいことも長所の一つです。そのため抵抗が発熱したり、周囲温度が上昇しても、抵抗値の変化がそれほど大きくありません。また電流雑音が小さいという特徴も持ちます。

短所

特別これといった短所は存在しませんが、カーボン皮膜抵抗と比較すると高価です。また抵抗体が螺旋状であるため、高周波においてはインピーダンスが高くなりやすいです。

用途

金属皮膜抵抗も幅広い用途で使用されていますが、抵抗値の精度が高く、電流雑音が小さいため、特にセンシング回路などの微小信号を扱う回路でよく使用されています。

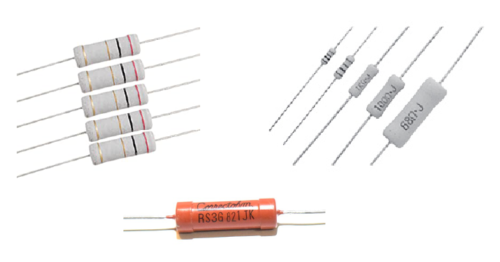

酸化金属皮膜抵抗

酸化金属皮膜抵抗は、電力容量が大きいことが特徴です。「サンキン抵抗」と呼部こともあります。

構造

構造はカーボン皮膜抵抗と概ね同じで、抵抗体に金属酸化物が使用されています。抵抗値はカラーコードで表されているものもあれば、数値とアルファベットで表記されているものもあります。

長所

酸化金属皮膜抵抗の長所は、電力容量が大きいことです。カーボン皮膜抵抗や金属皮膜抵抗は最大 1/2W程度ですが、酸化金属皮膜抵抗は 5W程度まで許容することができます。抵抗値の範囲が広く、価格も比較的安価です。

短所

金属皮膜抵抗と比較すると、温度係数が大きいです。また電力容量が大きいこともあって発熱しやすい回路で使用されますが、その際に周辺回路に対して熱負荷を掛けてしまうため、部品配置には注意する必要があります。

用途

基本的には電源回路などの、ある程度電流値の高い回路で使用されます。

おわりに

今回は、リード付き抵抗の特徴について解説しました。

リード付き抵抗は、それぞれの特徴さえ頭に入っていれば、使い分けはそれほど難しいものではありません。

そのためまずは、各抵抗の違いについてきちんと理解しておくことが大切です。

表面実装型や巻線型の抵抗についても、それぞれの特徴を解説しているので、そちらの記事もチェックしてみてください。

実際の回路における使い分け方については「基本電子部品大事典」が参考になります。

(2024/06/11 15:48:31時点 Amazon調べ-詳細)

抵抗に限らず、様々な電子部品の特徴や使い方が多くの図とともに解説されているので、まさに日頃の業務の中で辞書として使うのに最適な一冊です。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。