NanoVNAを購入してみた

NanoVNA を購入したので、実際に使ってみてレビューしました。各種コマンドの操作方法も紹介しているので、参考にしてみてください。

動画はこちら↓

購入動機

NanoVNA に関しては、以前から欲しいなと思いつつ、あまり使用する機会がないため躊躇していたのですが、RFワールド No.52 に掲載されている開発者(高橋 知宏 氏 : edy555)の解説記事を読んで我慢できず購入するに至りました。

NanoVNA はオープンソース化されているため、様々なバリエーションで商品化されています。今回は1.5GHz まで測定できるもので、キャリブレーションキットが付属しているものを購入しました。

開封

外箱は黒を基調としたデザインとなっており、右下に若干のシワがありますが、結構かっこいい感じです。

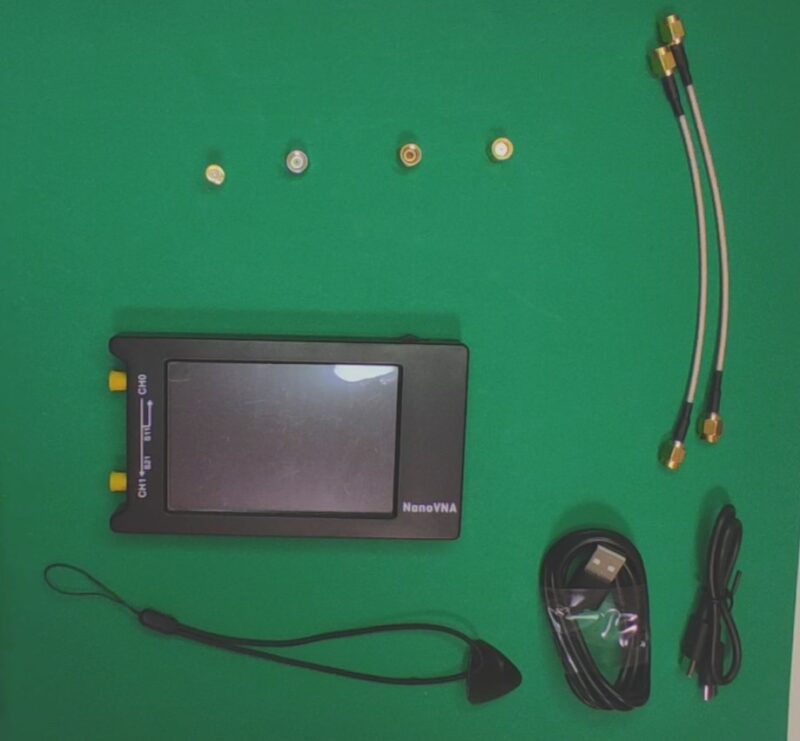

【中身の構成】

- NanoVNA本体

- USBケーブル × 2本

- 同軸ケーブル(SMA) × 2本

- OPEN

- SHORT

- LOAD

- SMAアダプタ

- ストラップ

とりあえずネットワークアナライザで測定するにあたって、必要最低限のものが全て入っています。校正キットまで付属しているのは非常にありがたいですね。

動作確認

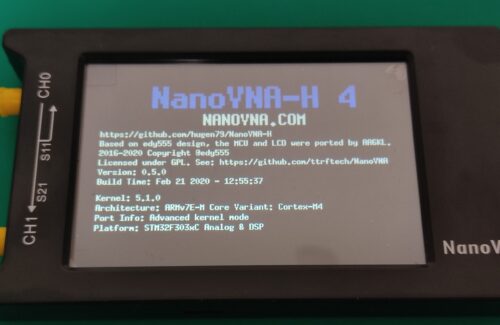

開封後すぐに動作させられるようになっており、本体上部の電源スイッチをONにすると、早速NanoVNAが起動します。

今回購入したのは「NanoVNA-H」というモデルで、もともとのNanoVNAを1.5GHzまで周波数拡張したものになります。

バージョン

上の画像に記載されている Version については、NanoVNA-H が参照している NanoVNA のバージョンのことのようです。(動画の中では勘違いしていました)

NanoVNA-H の最新版は、以下のURLから確認できます。

https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases

初期動作

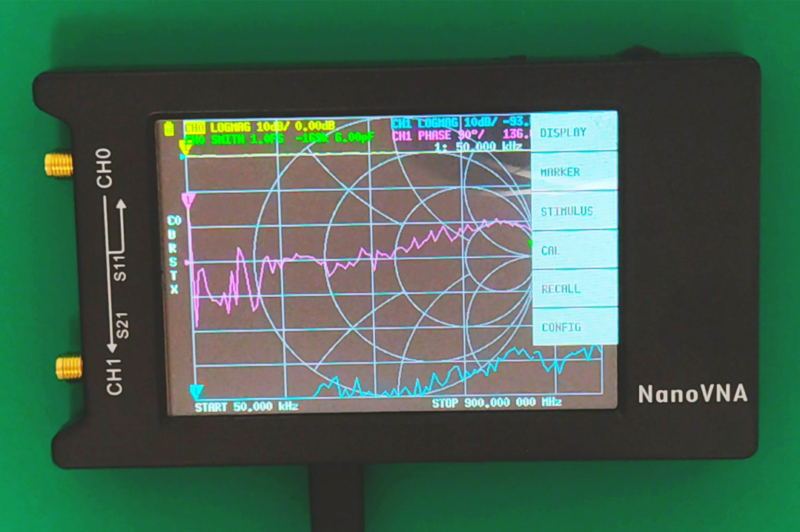

Version画面からしばらくすると、いきなり4つの波形が表示された状態でNanoVNAが起動します。上の画像ではタッチペンを使って操作しようとしていますが、NanoVNAは抵抗膜式のタッチパネルであるため、指かハードペンの方が操作しやすいです。

画面をタッチすると、画面左端にコマンドが表示されます。

コマンド操作

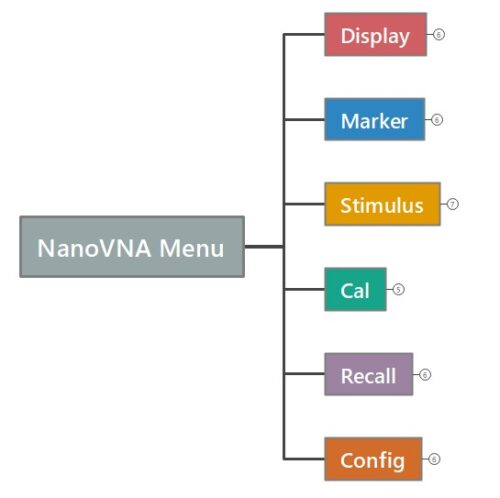

ここからは各種コマンドの操作について紹介します。コマンドの体系としては「Display」「Marker」「Stimulus」「Cal」「Recall」「Config」から派生して、各種コマンドが実行できるようになっています。

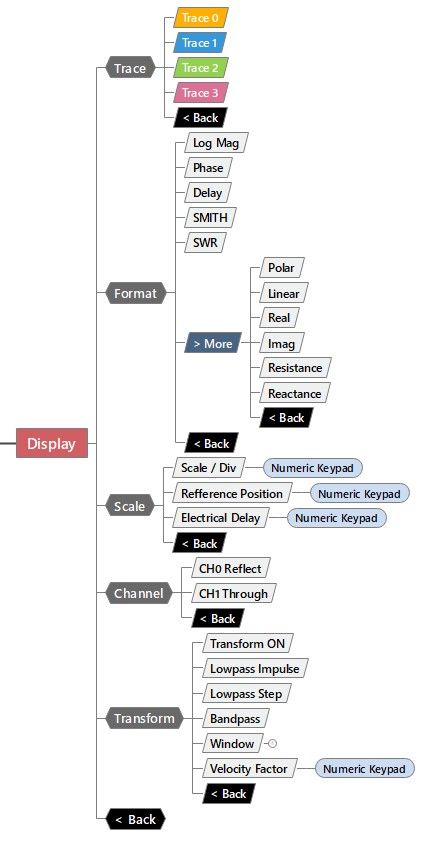

Displayコマンド

Displayコマンドでは、NanoVNA上の表示設定を変更することができます。

例えばトレースの表示設定を切り替えたり、表示形式やスケールを変更できます。またTransformコマンドでは、逆フーリエ変換の機能を使って時間軸データとして表示することもでき、TDR測定にも対応しています。

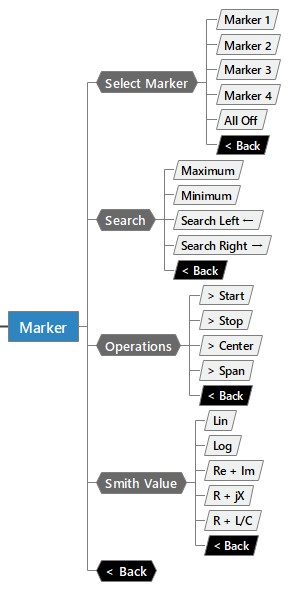

Markerコマンド

Markerコマンドでは、グラフ上に表示されているマーカーの表示設定ができます。

このうち「Search」コマンドを使用すれば、グラフ上の最大値や最小値を簡単に表示させることができます。また「Smith Value」では、スミスチャートを表示している場合に限りますが、マーカーの値の表示形式を選択することも可能です。

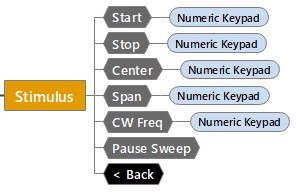

Stimulusコマンド

Stimulusコマンドでは、測定周波数を設定することが可能です。

ただし注意すべきこととして、NanoVNAでは測定ポイント数が 101 ポイントで固定となっています。そのため、あまりにも広い帯域を一気に測定しようとすると、測定分解能がかなり粗くなってしまいます。

ちなみに「Numeric Keypad」は数値パッドのことです。

この数値パッドの操作性が少し特殊で、個人的には少し馴染めません。使っているうちに慣れるのかもしれませんが、やや難があると思います。

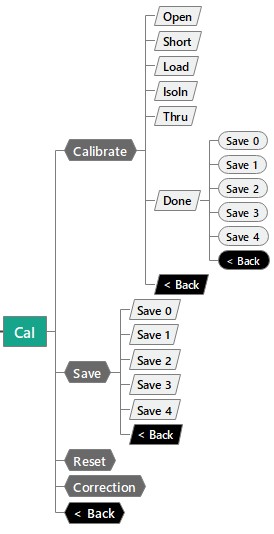

Calコマンド

Calコマンドは、ネットワークアナライザに欠かせないキャリブレーション機能です。

Calibrateコマンドからキャリブレーションを実行することができ、キャリブレーション結果を保存することもできます。

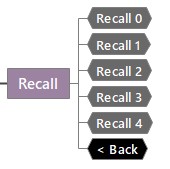

Recallコマンド

Recallコマンドでは、保存している測定条件を呼び出すことができます。

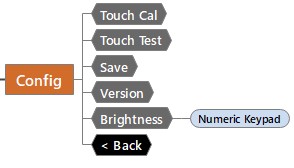

Configコマンド

Configコマンドでは、NanoVNA本体の設定を調整できます。

Versionコマンドでは、NanoVNA起動時に表示されるバージョン情報を表示させることができます。

またBrightnessコマンドでは、画面の明るさを調整することができ、0~3300の範囲で画面の明るさを指定できます。画面の明るさはバッテリーの使用時間にも関わってくるため、屋外で使用する際には重宝する機能になると思います。

各種コマンド操作

コマンドの操作感については、動画で確認してください。

おわりに

実際にNanoVNAを使ってみて感じたことは、少なくとも機能面だけで見るとプロ用のネットワークアナライザと遜色ないものだということです。これだけの機能と付属品を備えて、1万円を切るというのは正直驚きました。

今回購入した NanoVNA は、キャリブレーションキットが付属して1万円以下で購入できるものなので、例えば高周波を学習するためのツールとしても非常に有用だと思います。

これから高周波回路を学んでみたい方は、1台持っておいても損はないので、一度チェックしてみてください。

またこの記事では操作方法の基本を説明しましたが、より詳しく知りたい方は「NanoVNA User Guide」が参考になります。操作事例が図とともに日本語で掲載されているので、はじめてネットワークアナライザを触る方にもおすすめのサイトです。

https://cho45.github.io/NanoVNA-manual/

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

タイトルはElikliv「2020最新進化版」NanoVNA 10KHz-1.5GHzとなってますが内容説明では、START が 50kHz であることを確認する。と記載されています。JJY福島40KHzのアンテナ製作検討中ですが10KHzから測定可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

toshi さん

わたしもはじめは50kHzのつもりで購入したのですが、使ってみると10kHzから使用できました。

おそらく10kHzから使用できると思いますが、性能は保証されていないかのもしれませんね。

低価格で40KHzを測定できるアナライザーが他に見当たらないし、この価格でこのスペックならダメモトで購入してみます。

有り難うございました。