LiteVNAのPC制御アプリを使ってみる

前回の記事にて LiteVNA単体での使用感についてレビューしましたが、今回は LiteVNA用のPC制御アプリを紹介します。

動画はこちら↓

アプリのインストール

まずは LiteVNA用のPC制御アプリ「NanoVNA-App」のインストール方法から紹介します。

ダウンロード先

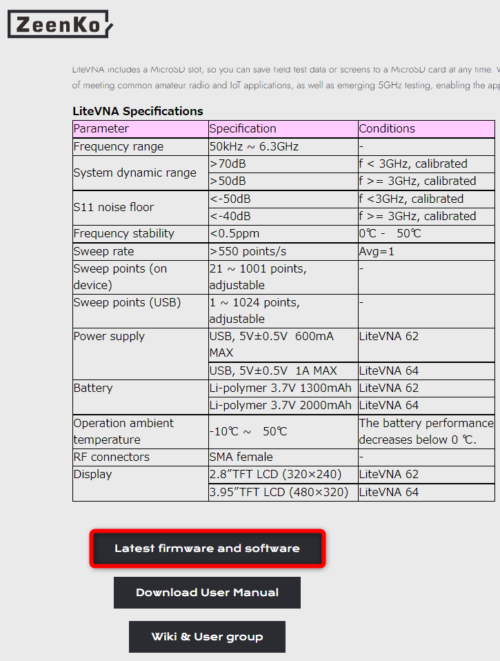

今回使用するソフトウェア「NanoVNA-App」は、LiteVNAを購入した Zeenkoのサイトからダウンロードすることができます。

ダウンロードリンク↓

https://zeenko.tech/litevna?spm=a2g0o.detail.1000023.1.66ee2dbfxonQyI

リンク先のページの下部にある「Latest firmware and software」 をクリックします。

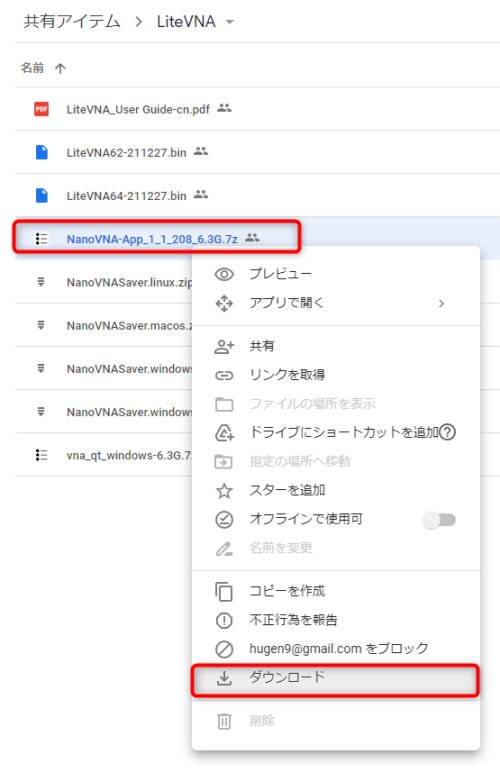

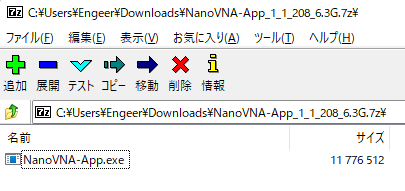

すると Googleドライブのページにつながるので、この中の「NanoVNA-App_1_1_208_6.3G.7z」というファイルを選択して、右クリックからダウンロードをクリックします。

解凍方法

ダウンロードが完了したら、ファイルを解凍します。

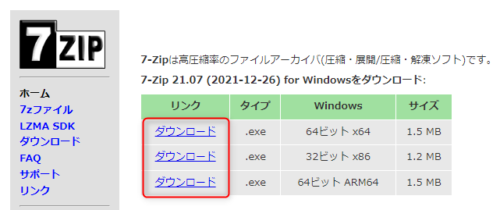

ただし、ダウンロードした圧縮ファイルは「7z」という拡張子になっており、既存の Windowsの解凍ソフトでは開けません。

そのため 7zファイルを解凍するための専用のソフトウェアをインストールする必要があります。

ここでは、フリーソフトとして配布されている「7-Zip」 というソフトウェアを使用します。

7-zip のダウンロードリンク↓

https://sevenzip.osdn.jp/

インストール

まず 7-Zipのソフトをインストールします。

そしてインストールが完了したら、NanoVNA-Appのファイルを 7-Zipのソフトを使って開きます。

ファイルを解凍できたら、NanoVNA-Appをそのまま起動することもできますが、アプリケーションのファイルを別のディレクトリに移しておくと、今後使いやすいです。

接続方法

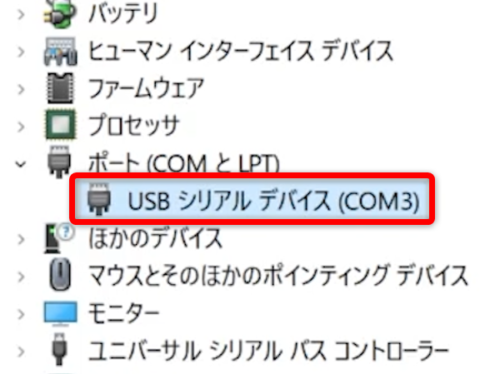

まずは PCと LiteVNAを本体付属のUSBケーブルで接続します。

USBケーブルを接続した状態で LiteVNAの電源を入れると、PC上で LiteVNAを認識できるようになります。PCで正しく認識できているかどうかは、デバイスマネージャーの COMポートから確認することができます。(ここでは COM3に接続されています)

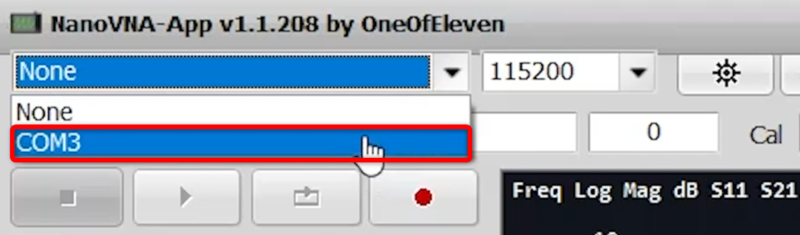

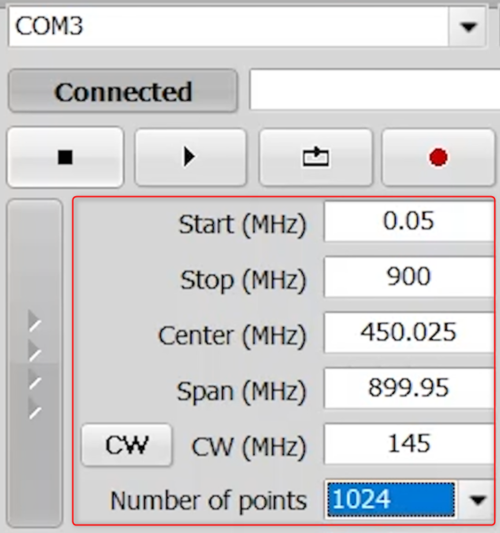

アプリとの接続については、NanoVNA-Appのソフトウェアの上部にあるプルダウンメニューの中から「COM3」を選択して、その下にある Connected をクリックします。

ちなみにボーレートについては、デフォルトの「115200」としていますが、とりあえずはこの設定で問題ないかと思います。

キャリブレーション

PC制御で測定するにあたっては、LiteVNA単体で使用する時と同じようにキャリブレーションが必要です。

測定条件の設定

測定条件については、画面左側のテキストボックスに値を入力することで変更できます。

なお、ポイント数についてはプルダウンメニューから選択できるようになっていますが、LiteVNAの最大ポイント数以上には設定できません。

他の NanoVNA系のアプリでは、PC上にデータを一時保存しておくことで擬似的に測定ポイント数を多くすることができましたが、この NanoVNA-Appにおいてはそういったポイント数拡張には対応していないようです。

ただし、その一方で画面上部の再生マークの横にあるループマークをクリックすることで、測定データをリアルタイムに表示できます。

そのため、このあたりはポイント数拡張とリアルタイム表示がトレードオフになっているのかなといった印象です。

キャリブレーション

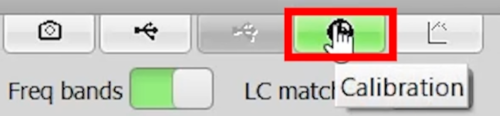

画面上部のアイコンの中の地球のようなマークをクリックします。

すると、キャリブレーション用のウィンドウが起動します。

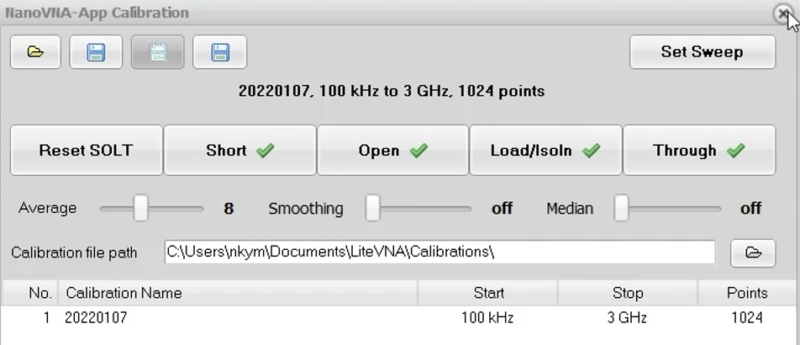

ここで SOLT校正を行えるようになっており、「SHORT」「OPEN」「LOAD」「THRU」それぞれの測定が実行できます。

キャリブレーションの実行にあたっては、先程のループマークをクリックして、コンティニュアススイープ(リアルタイム表示)としておく必要があります。

また LOADについては「LOAD / ISOLN」と書かれているように、アイソレーションも同時に測定されるため、ポート2の方にも 50Ω終端を接続しておくと良いです。

全ての項目を実行したら、キャリブレーションは完了です。

測定対象物

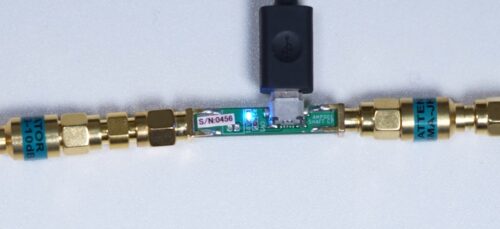

今回テスト測定するのは「可変アッテネータ」と「プリアンプ」です。

【可変アッテネータ】

【プリアンプ類似品】

可変アッテネータについては、別の記事でも紹介しましたが基板上のタクトスイッチによって減衰量が調整できるアッテネータです。

プリアンプについては、2GHzくらいまで使用できて、かつゲインが「20 ~ 30 dB」程度のものです。

測定テスト

まずは可変アッテネータから測定します。

可変アッテネータ

以前 NanoVNAを使って 1GHzまでの特性を確認したときは、わりとフラットな周波数特性が得られていましたが、やはり 1GHz以上の周波数になると減衰量がかなり変化しています。

このあたりについては、LiteVNAの周波数範囲の広さがかなり効いています。

なお、ここでは波形をなめらかに表示するために「Smoothing」を使用しています。

波形の皮下柄機能については、Smoothingの他に「Averaging」や「Medianフィルタ」なども搭載されており、用途や好みに応じて使い分けができます。

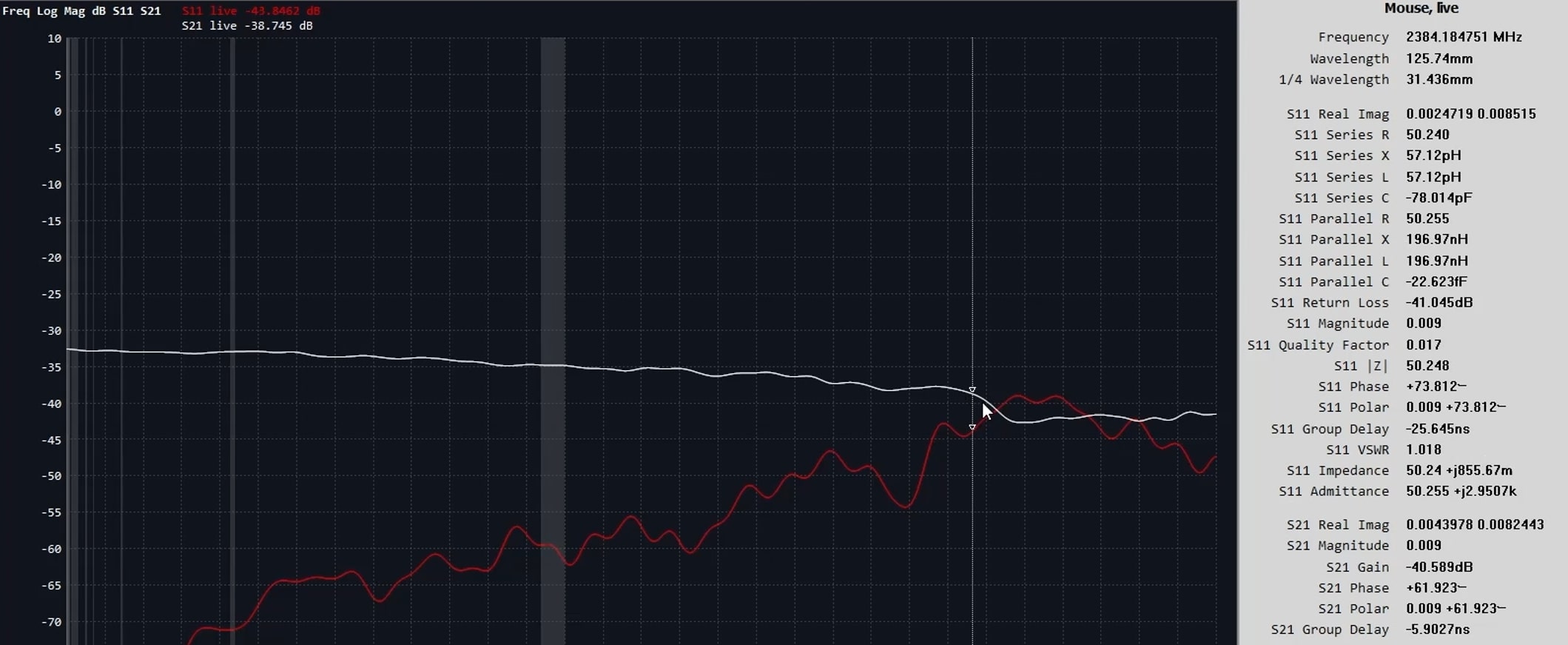

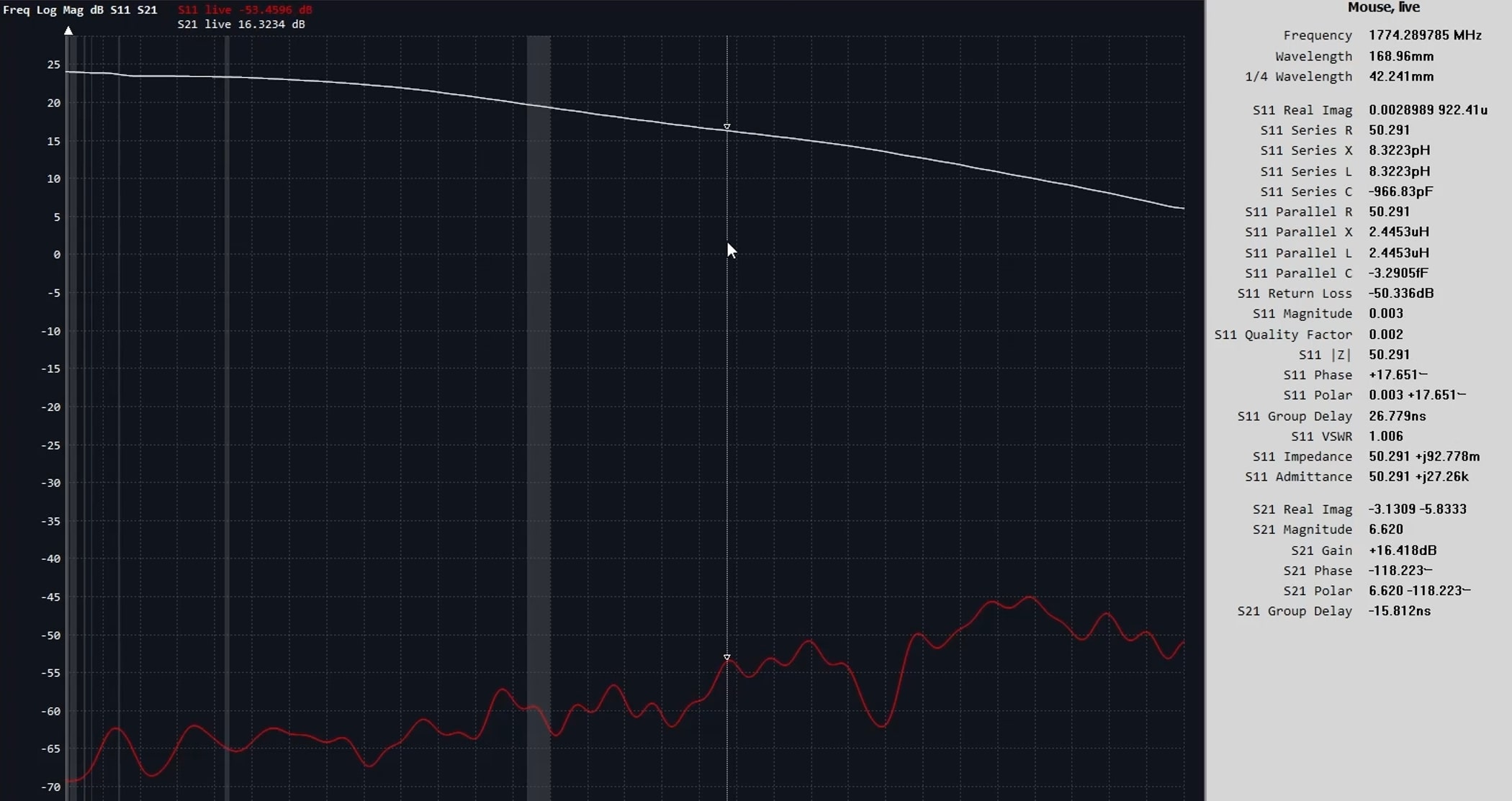

プリアンプ

プリアンプを測定するにあっては、過入力にならないように LiteVNAの出力電力を小さくするか、あるいはアッテネータを使う必要があります。

ここでは過入力防止のため、10dBのアッテネータを接続した上でキャリブレーションしています。

LiteVNAの出力電力については、NanoVNA-Appの「Output」から制御できるようになっていますが、「Auto」または「プラス方向」にしか制御できません。

そのため今回のケースにおいては、アッテネータを使用するほうが良さそうです。

プリアンプの特性については、スペック通り最大のゲインが 25dB程度得られており、また 2GHzにおいても15dBのゲインが残っています。

注意事項

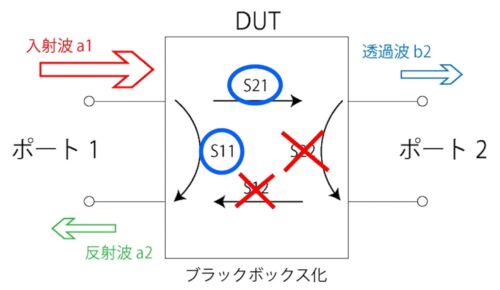

NanoVNAをはじめとして、この LiteVNAも単方向の測定しかできません。

つまり S11と S21は測定できますが、S22 と S12は測定することができません。

そのため、アンプの逆入力の特性を確認したい場合には、入出力を反転させて再度測定する必要があります。

データの保存方法

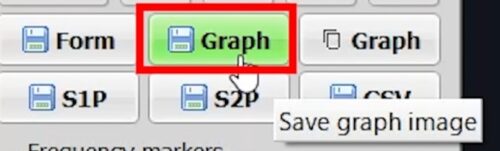

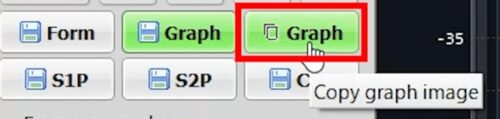

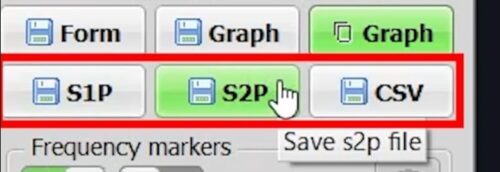

データの保存は、画面左側中部のディスクマークから各種様式で保存できます。

画像としてデータを保存する場合は、ディスクマークに「Graph」と書かれたボタンをクリックします。

またグラフをドキュメントに貼り付ける場合は、その右にある「Graphボタン」をクリックすることで、例えばパワーポイントなどに画像データを貼り付けることもできます。

そして数値データとして保存する場合には、「タッチストーンファイル」か「CSVファイル」で保存することができます。

タッチストーンファイルの詳細はこちら↓

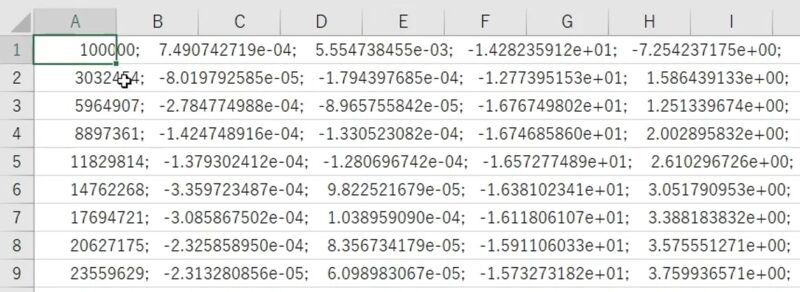

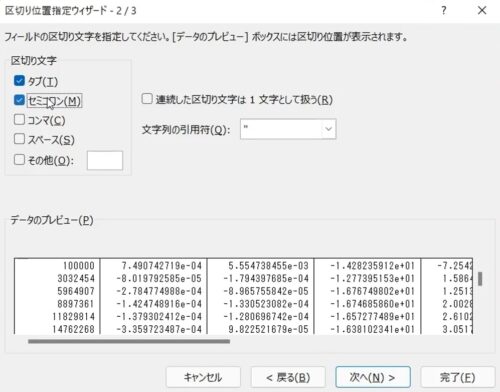

CSVファイルについては、一般的な CSVファイルと異なり「セミコロン区切り」で保存されます。

そのため Excelで開いた場合には、区切り位置を指定し直す必要があります。

データは「Real, Imaginary形式」で、左から 「S11 Real」「S11 Imaginary」「S21 Real」「S21 Imaginary」となっています。

またこの「Real, Imaginary形式」のデータは、それぞれ真数で表されているため、デシベルとして表すには二乗和の平方根を取って、さらに Logを掛ける必要があります。

おわりに

今回は LiteVNAの PC制御ソフト「NanoVNA-App」について紹介しました。

このソフトウェアの良い点としては、やはりリアルタイムに波形が確認できるところです。特に可変アッテネータのように、設定がコロコロ変わるような場合には非常に重宝するかと思います。

一方で不便な点としては、測定ポイントを拡張できない点です。LiteVNAは、NanoVNAと比較してポイント数が拡張されたとは言え、1024ポイントだけは足りないこともあります。

他のソフトウェアにおいては、擬似的にポイント数を拡張する機能があるので、このあたりは今後のアップデートでの改善に期待したいところです。

ちなみに LiteVNAは、「NanoVNA Saver」でも動かせるようなので、別の機会に NanoVNA Saverでの検証もやってみます。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。