コイルの形状には「リード付き」「表面実装」どちらのタイプともいくつかの種類がありますが、その中でコイルのコア材にもいくつか代表的な種類があります。

そこで今回は、特にフェライトコアやダストコアの代表的な形状について解説します。

それぞれの形状の特徴や進化の変遷が理解できる内容となっているので、ぜひ最後まで見てください。

動画はコチラ↓

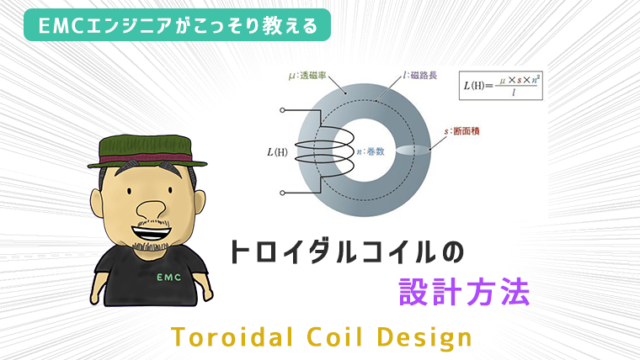

トロイダルコア

トロイダルコアは、磁界が右ねじの法則によって円周状に発生する性質からすると理想的な形状と言えます。

トロイダルコアは、磁界が右ねじの法則によって円周状に発生する性質からすると理想的な形状と言えます。

その特徴としては、磁路長が他の形状と比較して最短となり、かつ一体型のコアであるため漏れ磁束がないことが挙げられます。

これらの特徴は、他の形状と同じ体積で比較したときに高いインダクタンスが得られるということを意味しており、また理論値の計算も容易であることから、すべての形状の最も基本となる形状といえます。

一方でデメリットとしては、一体型のコアであるためコイルとして使う上では自動で巻線することが非常に難しく、またギャップを使ってインダクタンスを調整するといったこともできないため、実際には用途は限定されます。

トロイダルコアを使ったコイルの設計方法についてはコチラ。

EEコア、EIコア

EEコア と EIコア は、完成形としてはどちらも同じような形状となるため、ここでは同じものとして扱います。

このEEコアとEIコアは、トロイダルコアをコイルとして使いやすくしたものとして位置づけられるもので、巻線の自動化とギャップによるインダクタンスの調整が可能となった形状になります。

EEコア と EIコアはどちらもトロイダルコアと比較すると磁路長は長くなるものの、理論計算が容易な形状なので比較的簡単に設計することが可能です。

また基板への実装においては、コアを縦向きと横向きのどちらでも対応できるため、アプリケーションに合わせて向きを変更できるのもメリットの1つとして挙げられます。

EERコア

EERコアは、EEコアの改良版といった位置づけで、中央の柱の部分が角状から円柱状になっています。

この理由は、EEコアに電線を巻きつけたときに角ばっているがゆえに、特に太い電線を使用したときに巻き膨れと呼ばれる無駄が生じてしまいますが、円柱状にすることでこの巻き膨れ抑制しつつ、キレイに巻線することができるためです。

ただしEEコアから角を取ったことで、特に中央の柱の部分の断面積が小さくなっており、その影響から同じ磁界強度が加わったときに磁束密度が高くなり、その分だけ磁気飽和しやすいというデメリットも存在します。

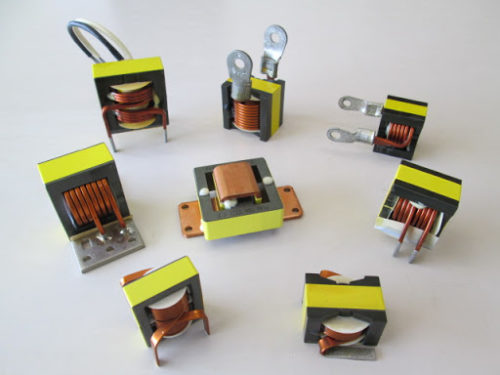

PQコア

PQコアは、磁気飽和しやすいEERコアを改良したもので、EERコアから中央の円柱形状は継承しつつ、磁気飽和を緩和するために断面積が大きく取られた形状となっています。

PQコアはこの大きな断面積を持つが故に、大きな出力が必要なチョークコイルとしてよく使用されており、不要な部分のコア材もカットされているため、実装面積も小さく済むことも特徴として挙げられます。

またこれはEERコアも含めてですが、中央部が円柱状となっているため大電流の用途の場合には、平角状のバスバーを使ったエッジワイズコイルもよく使用されています。

おわりに

今回はコイルに使用されるコア材の形状として5つの形状を紹介しました。

- トロイダルコア

- EEコア

- EIコア

- EERコア

- PQコア

これらのコア材は、今回紹介した順に弱点や使い勝手が改良されており、現在はPQコアからさらに発展した形状のものもいくつか存在します。

いずれにしても、今回紹介した形状がベースとなっているので、まずは今回紹介した形状の特徴と進化の流れが理解できていれば、様々なコア形状にも対応できるはずです。

小型化するために、コアの形状をカスタムすることもコイル設計ではよくあります。

そのようなときには「パワーエレクトロニクス回路における小型・高効率設計法」や「スイッチング電源のコイル/トランス設計」が参考になります。

(2025/07/02 21:35:34時点 Amazon調べ-詳細)

(2025/07/02 15:04:21時点 Amazon調べ-詳細)

それぞれの書籍ともかなり実用的な内容となっており、教科書に書かれていることをどのように実践に活かせばよいかが理解できる内容となっているので、コイル設計に関わるエンジニアには非常におすすめです。

コイル関係の記事はコチラ。

今回は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。