コンデンサの等価回路モデル

EMC設計のモデリングとして、以前「抵抗」のモデリング方法について紹介しました。

今回はその続きとして「コンデンサ」のモデリング方法について紹介します。

コンデンサは「電解コンデンサ」「フィルムコンデンサ」「セラミックコンデンサ」と様々な種類がありますが、モデリングにおける考え方はすべて同じですのでご安心を。

動画はコチラ↓

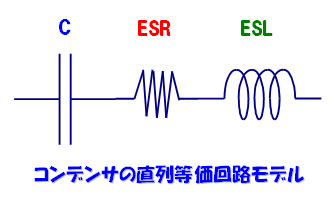

3素子モデル

EMC設計に使用するコンデンサとしては最も簡単なモデルです。

3素子モデル 出典:太陽誘電

3素子モデル 出典:太陽誘電

RLCが直列に配置されています。

RとLはそれぞれ寄生抵抗「ESR」と寄生インダクタンス「ESL」を表します。

「ESR」と「ESL」はスイッチング電流が流れたときに電圧(コモンモードノイズ)を発生させる原因となるため、できる限り小さいものが好まれます。

インピーダンス特性から見ると「ESR」はインピーダンスの下限値を決める要因になり、「ESL」は共振周波数に作用します。

「ESR」と「ESL」はコンデンサの種類によって大きさが異なります。

電解コンデンサは「ESR」「ESL」がともに大きく、そのために高周波でのインピーダンスが高くなります。

フィルムコンデンサはリード付き部品なので、リード線分の「ESR」と「ESL」が大きくなります。

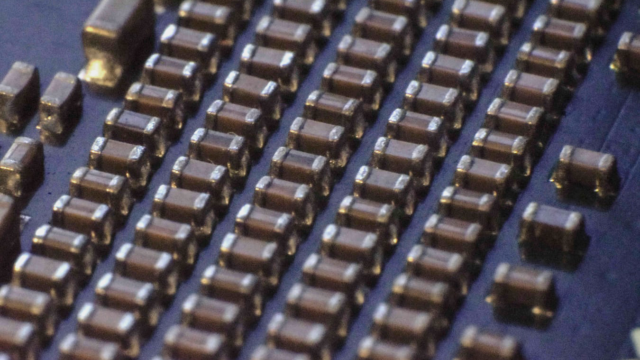

セラミックコンデンサのリード付き部品の場合はフィルムコンデンサと同様に「ESR」と「ESL」が大きくなりますが、チップ部品の場合は「ESR」と「ESL」が小さくなります。

つまりコンデンサの種類よりも部品の構造、形状によるほうが影響は大きくなります。

そのためコンデンサメーカーは「ESR」と「ESL」を小さくしたものとして、3端子コンデンサや貫通コンデンサを開発しています。

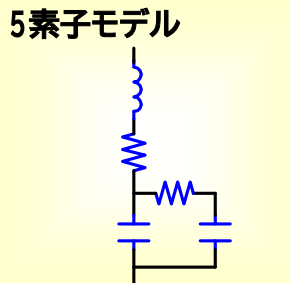

5素子モデル

先程の「ESR」と「ESL」を、「コンデンサ内部」と「リード線の部分」に分けたモデルになります。

5素子モデル 出典:日本ケミコン

5素子モデル 出典:日本ケミコン

「ESR」と「ESL」の考え方は、3素子モデルと同じです。

リード線の部分を別にすることで、定数が見積もりやすくなるため、モデルの精度を高めることができます。

コンデンサ内部は、コンデンサCに対して抵抗が並列に接続されます。

この抵抗はコンデンサの誘電体損失を表したもので、誘電正接と呼ばれます。

材料によって誘電正接の大きさが異なるので、一意に決めることが難しく、データシートに照らしながら定数をチューニングしていく必要があります。

多素子モデル

コンデンサメーカーが用意している等価回路モデルです。

日本の代表的なコンデンサメーカーはほとんど提供しています。

TDK https://product.tdk.com/info/ja/technicalsupport/tvcl/general/mlcc.html

村田製作所 https://www.murata.com/ja-jp/tool/librarydata/library-ltspice

太陽誘電 https://www.yuden.co.jp/jp/product/support/pdf_spice_spara/gens/

ルビコン http://www.rubycon.co.jp/news/20161226.html

日本ケミコン http://www.chemi-con.co.jp/tech_tools/

等価回路を公開しているメーカーもあるので参考にしてみてください。

回路の中身については、複雑すぎてどの素子がどのように作用しているか正直わかりません(笑)

「SPICEモデル」や「Sパラメータ(TouchStoneファイル)」が提供されている場合は、そちらを使用するほうが便利です。

モデルが提供されている場合は、モデリングする手間が省けるのでメーカーのモデルをダウンロードすることをおすすめします。

おわりに

EMC設計におけるコンデンサのモデリング方法について紹介しました。

モデルが提供されている場合は素直にそのモデルを使ってみましょう。

おそらく、最も楽で正確です(笑)

逆にモデルが提供されていないメーカーのものは採用しない、といった設計者も多いと思います。

自分でモデリングする場合は、まずは3素子モデルで、どうしても精度が必要な場合にだけ5素子モデルを使用するといったイメージです。

手間はかかりますが、コンデンサの特性を理解するために一度自分でモデリングしてみるのもいいかと思います。

コンデンサの違いについては、次の記事でも解説しています。

興味のある方はチェックしてみてください。

部品のモデリング方法については、スライドシェアにアップされている「ビー・テクノロジー」の資料も参考になります。

https://www.slideshare.net/TsuyoshiHorigome/ss-48102106

部品のモデリングを詳しく勉強したい方には「部品モデル作成術」がオススメです。

(2026/02/22 01:54:22時点 Amazon調べ-詳細)

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。