【解説】AC/DCコンバータの仕組み

この記事では、AC/DCコンバータの種類やそれぞれの原理・特徴について解説します。

動画はこちら↓

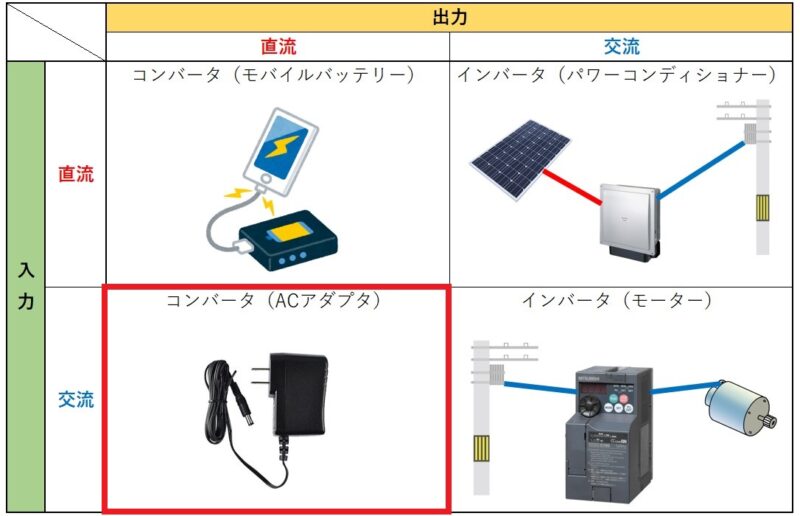

AC/DCコンバータの種類

AC/DCコンバータは、商用電源などの交流電圧(AC)を電子機器内部で使用される直流電圧(DC)に変換するためのものです。

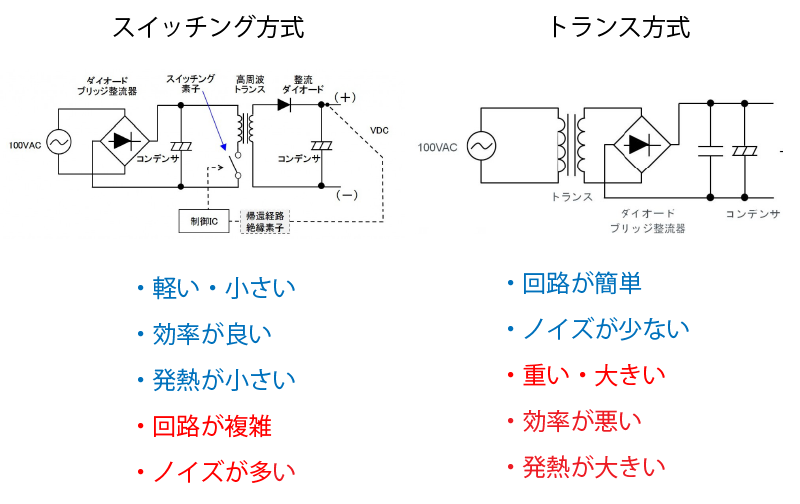

AC/DCコンバータの種類は、回路の方式によって「スイッチング方式 」と「トランス方式」の2つの種類に分類することができます。

スイッチング方式

スイッチング方式は、小型・軽量化に非常に適しており、発熱が少なく高効率という長所を持ちます。

反対に短所としては、回路がやや複雑になることに加えて、スイッチング素子によってノイズが発生するということが挙げられます。

トランス方式

一方でトランス方式は、長所として回路が非常に簡単であること、そしてノイズがほとんど発生しないことが挙げられます。

逆に短所については、サイズ・発熱ともに大きく、また効率も低いことが挙げられます。

この表を見比べてみると、それぞれが反対の特徴を持つことがわかります。

スイッチング方式の概要

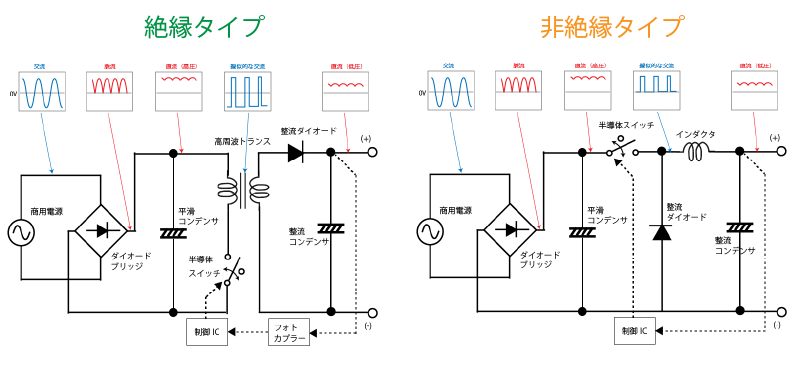

スイッチング方式の AC/DCコンバータは、トランスを使用する「絶縁タイプ」とトランスを使用しない「非絶縁タイプ」に分かれます。

この絶縁の有無による違いは、主に用途によって使い分けがなされており、例えば医療用などの高い安全性が求められる用途においては絶縁タイプが使用され、一般的な家電機器などにおいては非絶縁タイプ使用されたりしています。

特徴の比較

絶縁タイプは、1次側と2次側の間で絶縁されているために感電リスクが低いことに加えて、後段の回路がノイズの影響を受けづらいことや+ / – 電源を作りやすいという特徴を持ちます。

一方で非絶縁タイプは、絶縁タイプと比較して安価であることに加えて、小型・高効率という特徴を持ちます。

絶縁タイプの場合、制御回路の方にも絶縁のための素子(フォトカプラ)が必要となりますが、非絶縁タイプの場合はそうした素子が必要ないために回路規模を小さく抑えることができ、それによって小型化することができます。

また効率面においても、非絶縁タイプの方が高効率であることが一般的です。

PWM制御

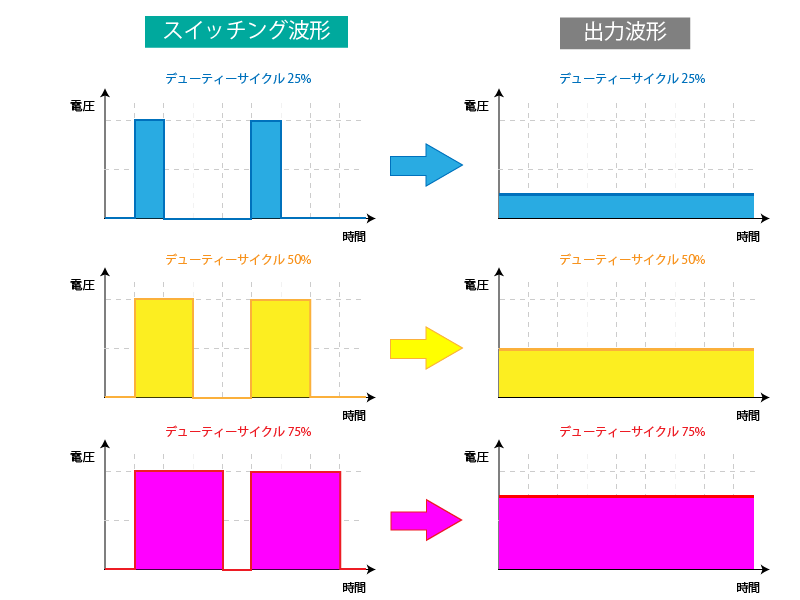

これらスイッチング方式の基本的な原理としては、FETなどの半導体スイッチを使って電圧を ON、OFFすることによって、交流電圧を所望の直流電圧へと変換します。

半導体スイッチの ON、OFFの期間(デューティーサイクル)の制御は、PWM制御によって行われます。

PWMというのは、「Palse Width Modulation 」の頭文字を取ったもので、パルス幅を変調するという意味を持ちます。

絶縁タイプ

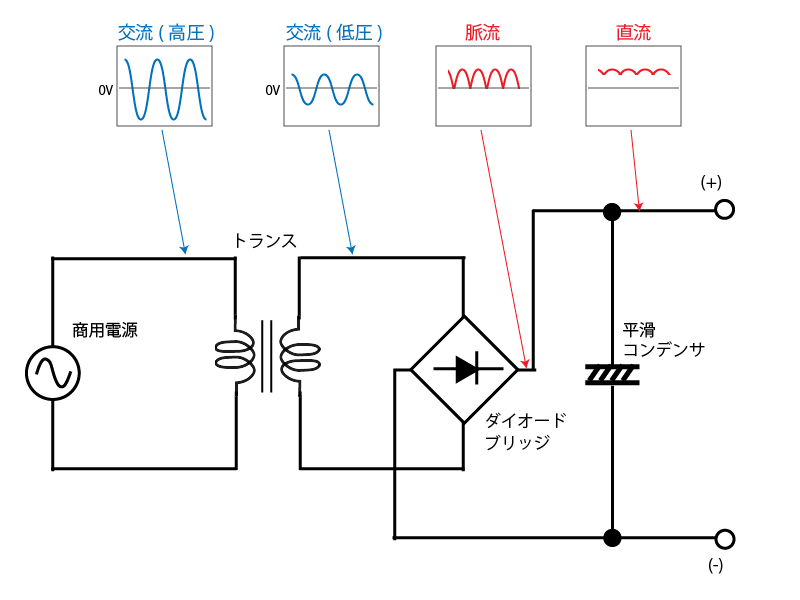

絶縁タイプの AC/DCコンバータは、交流入力から見て順に「ダイオードブリッジ」「平滑コンデンサ」「スイッチング素子」「高周波トランス」「整流ダイオード」「整流コンデンサ 」の6つの部品で構成されます。

それぞれの役割としては、まずダイオードブリッジによって交流電圧を直流電圧に変換します。

ただし、ダイオードブリッジを通しただけでは交流の電圧変動の影響が残った状態となるので、平滑コンデンサを使って変動の小さい直流電圧へと変換します。この平滑コンデンサから出力される電圧は、例えば 100Vの商用電源においてはピーク値に相当する 141Vあたりとなります。

そして次に PWM制御されたスイッチング素子を ON、OFFすることによって、この直流電圧を擬似的な交流電圧に変換します。

つづいて高周波トランスでは、半導体スイッチによって作られた擬似的な交流電圧のエネルギーを1次側(入力)から2次側へ(出力)と伝えます。この高周波トランスの役割としては、絶縁タイプの特徴である1次側と2次側を電気的に分離することに加えて、巻線比によって出力電圧を調整する働きも持ちます。

そして整流ダイオードで、擬似的な交流電圧を直流電圧へと変換し、最後段の整流コンデンサによって時間変動の少ないきれいな直流電圧へと変換されます。

このように AC/DCコンバータという名前ではありますが、実際には「AC」→「DC」→「疑似的なAC」→「DC」 と複数回変換が行われており、AC/DCコンバータと DC/DCコンバータが組み合わさったものとして捉えることもできます。

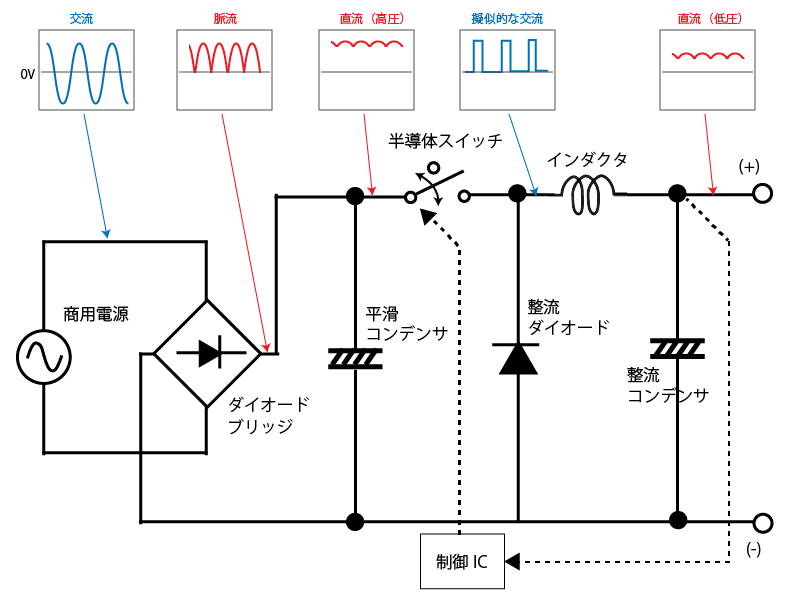

非絶縁タイプ

非絶縁タイプは、絶縁タイプから高周波トランスがインダクタに置き換わった回路となっています。

部品の配置も若干違っており、入力段から順に見ていくと「平滑コンデンサ」までは同じ回路ですが、そこから「半導体スイッチ」が回路に対して直列に入っています。

またその先には高周波トランスではなくインダクタが接続されています。

回路の動作としては、半導体スイッチが ONのときは半導体スイッチを介して負荷に電流が流れていき、OFFのときにはインダクタの逆起電力によって蓄えられたエネルギーが整流ダイオードを介して流れます。

もちろん整流コンデンサが接続されているため、出力電圧は平滑化されます。

そして回路図を見て分かる通り、1次側から2次側まで基準電位となるグランドが全てつながっており、これが非絶縁タイプと呼ばれる所以となっています。

トランス方式

トランス方式の AC/DCコンバータの原理は、トランスの仕組みさえ知っていれば非常に簡単に理解できます。

回路の構成としては、交流電源に対していきなりトランスを接続します。

このトランスは変圧を目的としたもので、巻線比によって出力電圧を調整します。

ここで使用されるトランスは、商用電源の 50Hz や 60Hzで使用可能な低周波タイプのトランスで、この手のタイプのトランスは非常に大きくて重たいという特徴を持ちます。

その理由としては、トランス内部に発生する磁束がインダクタンスと周波数に比例するためです。商用電源のように周波数が低い場合にはトランスの巻数を増やしてインダクタンスを高くする必要があり、それによって部品が大きく、そして重たくなります。

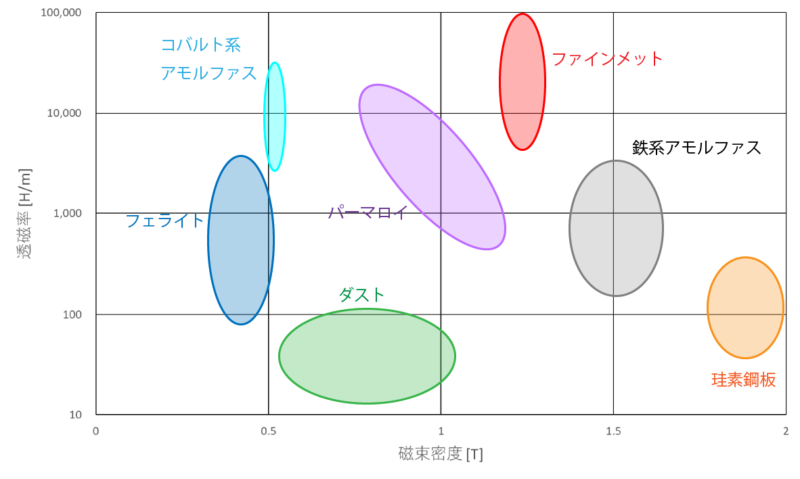

トランスに使用される鉄心も、スイッチング方式では高周波で動作するためフェライトが使用されますが、トランス方式においては珪素鋼板などの飽和磁束密度の高い合金材料が使用されており、これらの比重が高いことも重量化の一つの要因です。

トランス方式では、小型化できないというデメリットが存在しますが、後段の回路が「ダイオードブリッジ」と「平滑コンデンサ」と2つの部品で構成されており、回路を簡素化できるというメリットがあります。

またスイッチング方式のように半導体スイッチを使用していないため、ノイズ問題を引き起こすこともありません。

近年の省エネ化によって使用される機会はかなり減っていますが、ノイズに敏感な「オーディオ用」や「計測用」の分野ではまだまだ使用されることもあります。

おわりに

今回は AC/DCコンバータをテーマに、AC/DCコンバータの種類とそれぞれの動作原理について解説しました。

AC/DCコンバータは、用途に応じて適切に使い分けることが大切です。

そのためまずは「スイッチング方式」と「トランス方式」から用途ごとに適したタイプを選択できるように、それぞれの特徴を整理しておいてください。

またスイッチング電源についてより詳しく学びたい方には、スイッチング電源シリーズの「AC入力1次側の設計」と「要素技術のマスター」がおすすめです。

(2026/02/25 02:46:51時点 Amazon調べ-詳細)

(2026/02/25 08:24:48時点 Amazon調べ-詳細)

両書とも実務ベースで使える知識が体系立てて記述されているので、これから AC/DCコンバータの業務に携わる方には最適の書籍と言えます。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。