トランスの3つの機能

トランスは電気回路の基本部品として様々な回路に登場するため、一般的に名前はよく知られていますが、実際の機能についてはあまり良くわからないといった方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、トランスが持つ機能を「変圧」「絶縁」「インピーダンス変換」の3つの観点から解説します。

動画はコチラ↓

変圧

変圧はトランスの最も基本的な機能で、1次側と2次側の巻線比に応じて出力される電圧が変化します。

原理

この変圧の原理を理解する上で重要となるのが、コイルの逆起電力です。

トランスの1次巻線と2次巻線は、鉄心を介して磁気的に結合しているため、いずれかの巻線に電流が流れて磁束が生じると、鉄心を介してもう一方の巻線にも同じ強さの磁束が印加されます。

このときに例えば、1次巻線N1 と 2次巻線N2 が同じ巻数であれば、2次側の電圧は1次側と同じ大きさの電圧が出力されます。

この電圧と巻数の関係は、V1/V2 = N1/N2 という式で表すことができ、電磁気学的な見方をすると、コイルの逆起電力をもとにした現象と解釈することができます。

注意事項

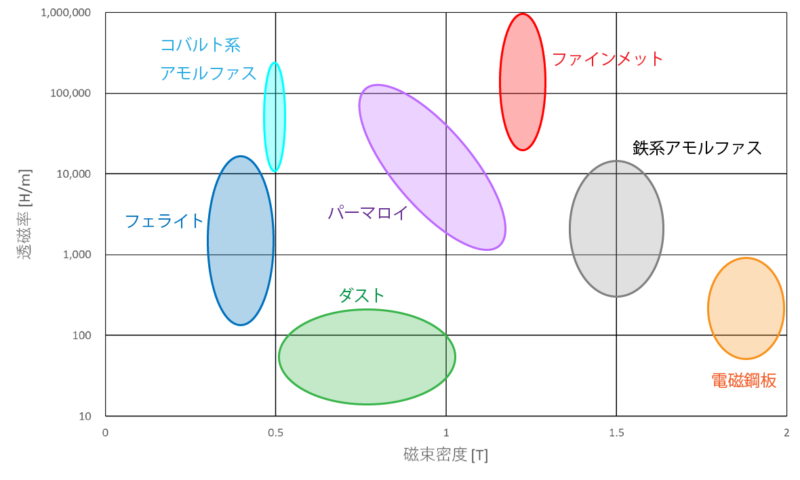

変圧のためにトランスを使用する場合に、注意すべきこととして鉄心の磁気飽和が挙げられます。

1次巻線側に流れる電流が大きすぎると、鉄心内部の磁束密度が高くなり過ぎて磁気飽和を起こし、、2次側の電圧が低下します。

そのためトランスの鉄心には、飽和磁束密度の高い磁性体を使用する必要があります。

柱上トランスにおいては「電磁鋼板」や「鉄系アモルファス」が使用され、スイッチング電源用の高周波トランスにおいては、損失が小さくて飽和磁束密度の高い「Mn-Zn系のフェライト」が使用されます。

絶縁

絶縁はトランスの「構造」と「伝導モード」の2つの側面から考えることができます。

構造

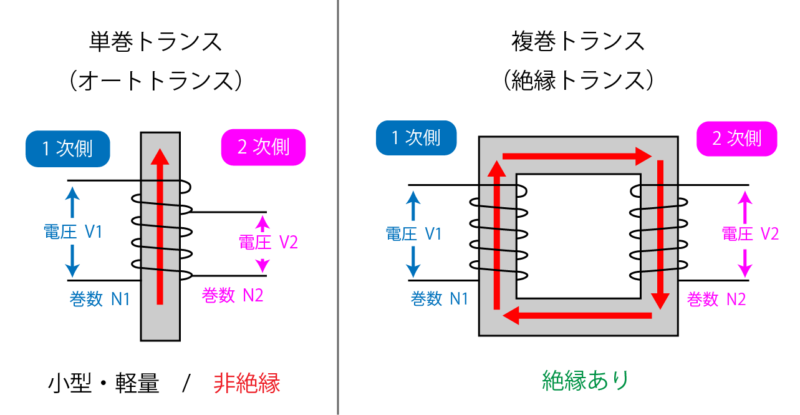

トランスには「単巻」と「複巻」の2つのタイプが存在します。

単巻トランスは「オートトランス」とも呼ばれるもので、1次巻線と2次巻線が同じ巻線共有した構造となっています。

同じ巻線を共有することで巻線の量が少なくなるため、小型・軽量という特徴を持ちますが、電気的な絶縁機能は持ちません。

一方で複巻トランスは、1次巻線と2次巻線が別々に巻線されているため、電気的には入出力間で絶縁されています。

一般的に使用されているトランスの多くは複巻トランスであるため、構造面から見たときにはほとんどのトランスが絶縁トランスということになります。

伝導モード

伝導モードは、ノイズをもとに考えるとわかりやすいのです。

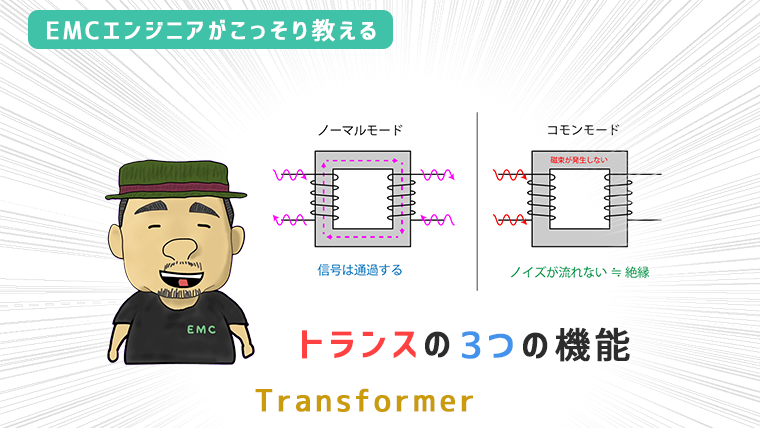

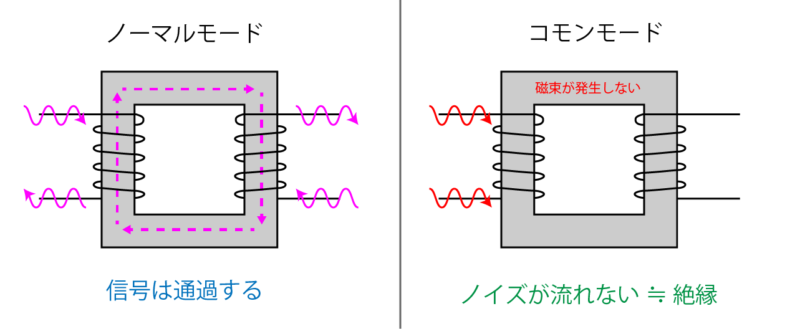

ノイズの流れ方には「ノーマルモード」と「コモンモード」の2つの流れ方が存在します。

このうちノーマルモードは、2本の線があったときにそれぞれ逆向きの電流が流れますが、コモンモードは2本の線に対して同じ向きに電流が流れます。

そして複巻トランスにおいて、ノーマルモードでは1次側と2次側の磁気的な結合によって

エネルギーが伝搬されていきますが、コモンモードは1次側と2次側の間に電気的な接続がないため、エネルギーを伝搬することができません。

そのため、このコモンモードを遮断することをもとにして「絶縁(アイソレーション)トランス」と呼ぶことがあります。

このタイプの絶縁トランスには、コモンモードノイズの遮断性能を強化するために、1次側と2次側の間にシールド材を配置したものなどがあります。

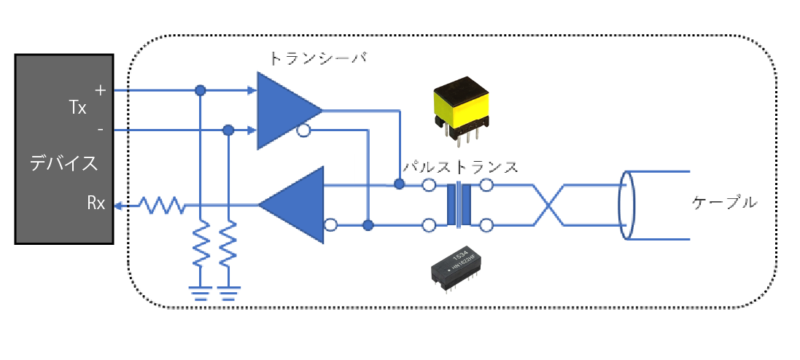

また通信用のトランスでは「パルストランス」が同じ役割を担います。

パルストランスも、本来の電気信号であるノーマルモードを伝搬する一方で、サージや静電気といった突発性のコモンモードノイズからデバイスを保護する働きを持ちます。

インピーダンス変換

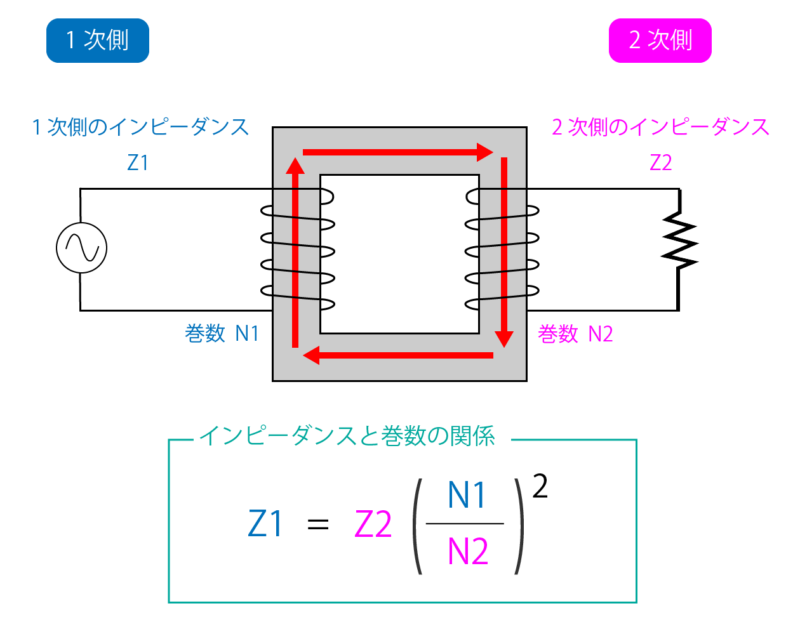

トランスの巻線比を変えることで、回路のインピーダンスを変化させることができます。

以下の3つの例をもとに比較してみます。

例1

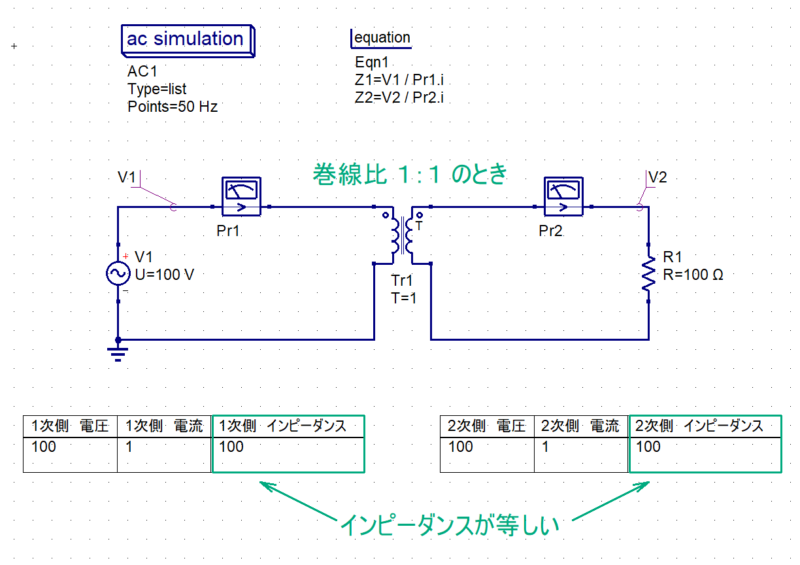

例えば100Vの電圧源に対して、1:1のトランスを介して100Ωの負荷が接続されているとします。

このとき回路の 1次側と 2次側には、それぞれ 100V の電圧が印加されるため 1Aの電流が流れます。

例2

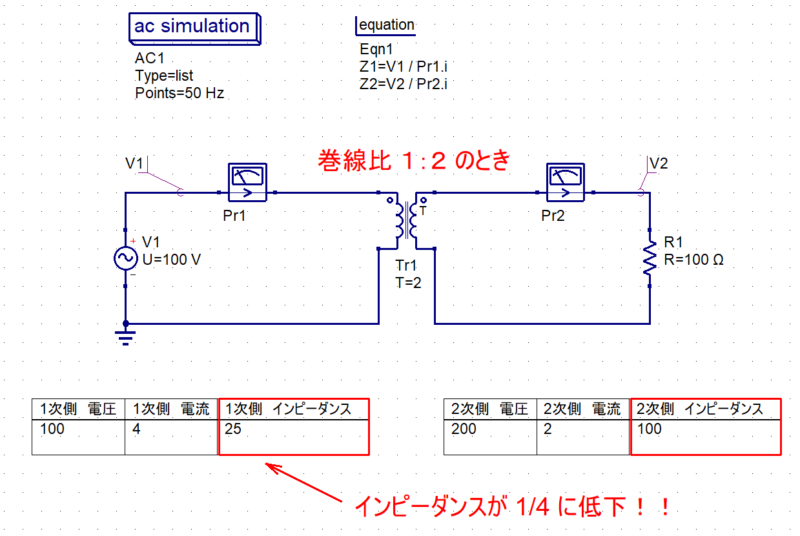

次にこの負荷に対して、巻線比が 1:2 のトランスを接続します。

すると回路の2次側には 200V の電圧が印加され、オームの法則に基づいて 2A の電流が流れます。

このときにトランスが無損失だとすると、1次側の回路にはエネルギーの保存則によって2次側と同じだけの電力が消費される必要があります。

2次側の消費電力は 200V × 2A = 400W となるため、1次側の回路には 400W / 100V = 4A の電流が流れます。

この電流値をもとに1次側のインピーダンスを考えると、100V / 4A = 25Ω ということになり、回路の1次側と2次側でインピーダンスが変換されたことを意味します。

例3

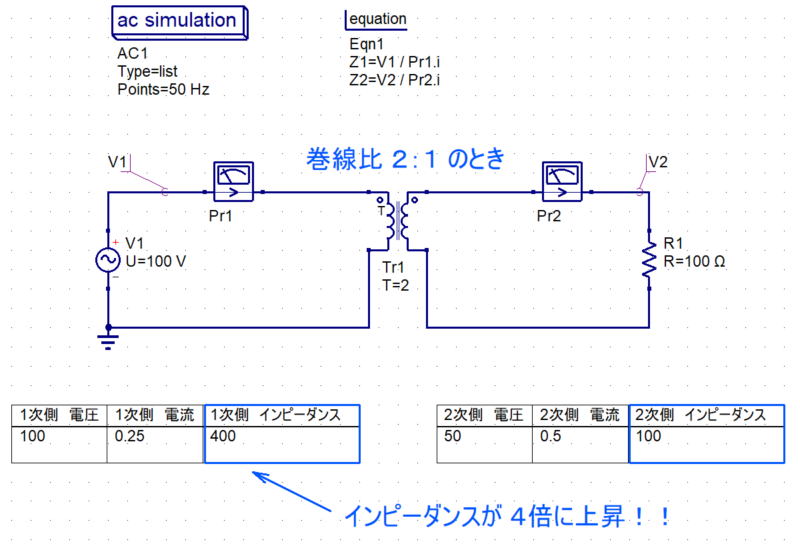

巻線比を 2:1 とした場合は、2次側の消費電力は 25W となります。

このとき1次側には 0.25A の電流が流れるため、1次側のインピーダンスは 400Ω になります。

用途

このインピーダンス変換の性質を利用すると、インピーダンスの高い負荷を駆動する際にドライバの負荷を軽くすることができたり、あるいは入出力間でインピーダンスマッチングさせることも可能になります。

負荷を軽くすることとインピーダンスマッチングさせることは、用途としてはかなり違うように見えますが、その根底には「インピーダンス変換」という共通の原理が働いています。

おわりに

今回はトランスの「変圧」「絶縁」「インピーダンス変換」の3つの機能を紹介しました。

これら3つの機能は、用語としてみるとそれぞれ全く違ったものに見えるかもしれませんが、電磁気的な振る舞いとして考えると「同じ現象」を「別の側面から捉えたもの」になります。

今回はわたしなりの解釈でお伝えしましたが、トランスに関しては様々な見方があると思うので、ぜひとも自分なりの解釈を身に付けてください。

トランスに関して、より深く学びたいという方には「トロイダルコア活用百科」や「スイッチング電源のコイル / トランス設計」がおすすめです。

(2026/02/22 10:01:38時点 Amazon調べ-詳細)

(2026/02/22 17:22:38時点 Amazon調べ-詳細)

いずれも設計方法まで網羅されているので、トランスを自作する場合に非常に重宝します。自作にチャンレンジしたい方や業務でトランスをカスタムする機会がある方はチェックしてみてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。