シールド材の評価方法

これまで電磁波シールドに関しては、原理や設計方法さらには対策部品についても解説してきましたが、今回はこれらに関連した評価方法について解説していきます。

動画はコチラ↓

KEC法

KEC法は、電磁波シールドの評価方法として最もメジャーな評価方法となります。

名前からわかる通りこの評価方法は、EMC試験所の KEC によって開発された評価方法で、評価対象となる周波数帯は「500kHz~1GHz」 となっています。

KEC法の特徴としては

- 評価対象が近傍界

- 電界と磁界を分けて評価可能

- 試料サイズは□150mm

近傍界と遠方界の違いについてはコチラの記事を参照ください。

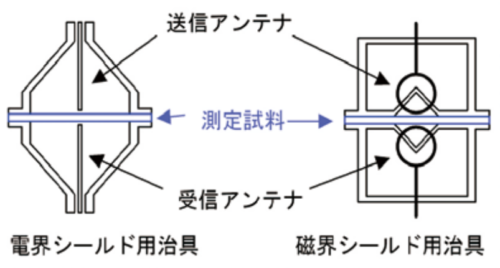

KEC法で使用するアンテナは電界用と磁界用で分かれるわけですが、それぞれのアンテナは送信用と受信用の2つで1セットとなっており、送受信のアンテナ間に評価対象の試料を挟み込んでシールド効果を測定します。

KEC法の配置 出典:KRI

KEC法の配置 出典:KRIこのうち電界用のアンテナは、TEMセルと呼ばれる同軸ケーブルの中心導体が平板となった構造で、この平板とアンテナの外導体の間に電界が発生する仕組みとなっています。

一方磁界用のアンテナは、シールデッドループアンテナと呼ばれる構造で、外導体の先端部分に僅かに隙間があり、そこから磁界が発生する仕組みとなっています。

またKEC法では、送受信のアンテナ間に試料を挟んだ際に電磁波が外部へ漏れがないように、外導体同士を接触させるためのフランジが設けられています。

このフランジ間で安定した電気的な接続を得ることで、測定精度や測定の再現性が高くなるように工夫されています。

同軸管法

同軸管法は、同軸ケーブルを少し太くしたような形状の同軸管の線路の途中に、評価対象の試料を挿入してシールド効果を評価する方法です。

同軸管法 出典:キーコム

同軸管法 出典:キーコムKEC法との違いとしては以下のことが挙げられます。

- 評価対象が遠方界

- 試料の形状がドーナツ状

評価試料を同軸管の寸法に合わせてドーナツ状に加工する必要がありますが、この試料の加工の精度によってシールド効果が大きく変わってしまいます。

そのため測定の再現性が得づらく、あまり積極的に利用される評価方法とは言えません。

ただし同軸管法では、評価対象の試料の複素誘電率や複素透磁率といった材料定数を求めることができるため、シールド材よりも電波吸収体の評価に使用されることが多いです。

この材料定数の算出にあたってはSパラメータのデータが必要となるため、ネットワークアナライザを用いた測定システムで評価する必要があります。

MIL-STD-285

MIL-STD は 米軍が定めた規格で、MIL規格とも呼ばれます。

このMIL規格は、米軍が物資を調達する際に基準として使われるもので、電磁波シールドの性能に関しては「MIL-STD-285 」に則って評価することとなっています。

ただしMIL-STD-285 自体は1997年に廃止されており、現在は準拠という形で評価されることが多いです。

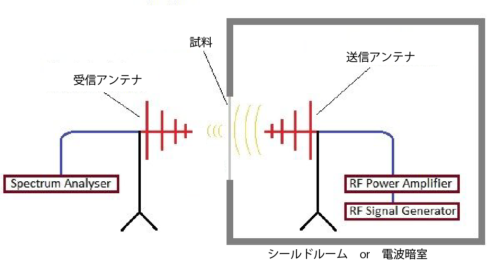

MIL-STD-285 の特徴としては、大型のシールドルームでアンテナを対向させてシールド効果を測定することが挙げられます。

評価対象の試料は、KEC法と同じくシート状のものですが、MIL規格ではそれよりも大きなサイズの試料も評価することが可能です。

MIL規格に対応した試験サイトによって試料のサイズが異なりますが、一例として富士通ゼネラルのサイトでは最大 2250mm ×1450mm のシールド材の評価が可能とのことです。

この評価方法は、近傍界と遠方界のどちらにも対応しており、低い周波数においては近傍界、高い周波数では遠方界のシールド効果を測定することができます。

なお測定対象の周波数は、規格上は 10kHz~40GHz となっており、測定する周波数

あるいは磁界か電界かに応じてアンテナが交換されます。

おわりに

今回は電磁波シールドの評価方法として「KEC法」「同軸管法」「MIL-STD-285 」について紹介しました。

それぞれの評価方法ごとに、特徴、あるいはメリット・デメリットがありますが、用途に応じてそれぞれを使い分けることが大切です。

電磁波シールドに関しては、他の記事でも解説しています。

また電磁波シールドの原理や設計方法に関して、より深く学びたいという方には「初めて学ぶ電磁遮へい講座 」がおすすめです。

(2026/02/25 02:41:34時点 Amazon調べ-詳細)

電磁波シールドの分野で著名な先生方が、自身の研究結果を交えながら解説されています。

今回は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。