正しいノイズフィルタの選び方

この記事では、ノイズフィルタの正しい選び方について解説しています。

動画はこちら↓

ノイズフィルタとは

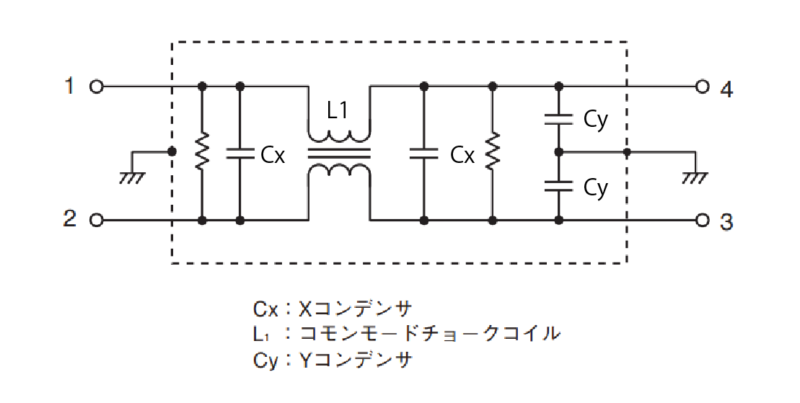

ノイズフィルタは、コイルとコンデンサによるローパスフィルタ回路をパッケージングしたものです。

回路に対して直列にコイル、並列にコンデンサを接続することによって、低い周波数の信号を通しつつ高い周波数のノイズだけを減衰することができます。

内部回路の詳細は以下の記事で解説しています。

ノイズフィルタの特性

ノイズフィルタの代表的な特性としては「定格電圧」「定格電流」「減衰量」「漏洩電流」の4つの特性が挙げられます。

定格電圧

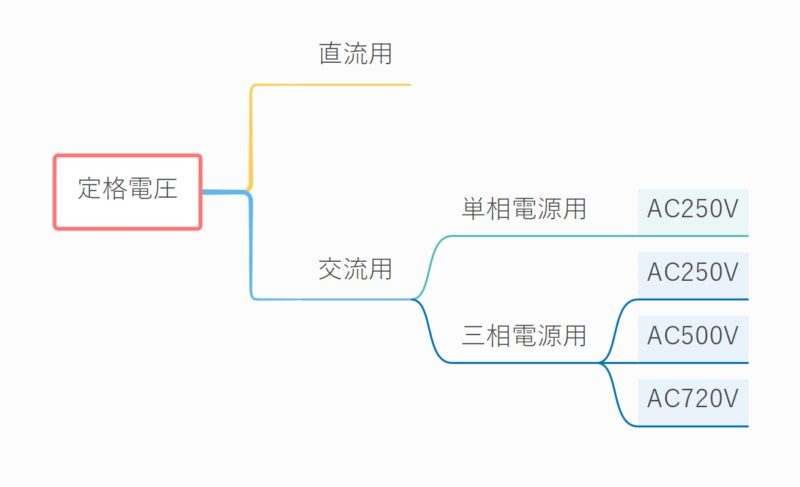

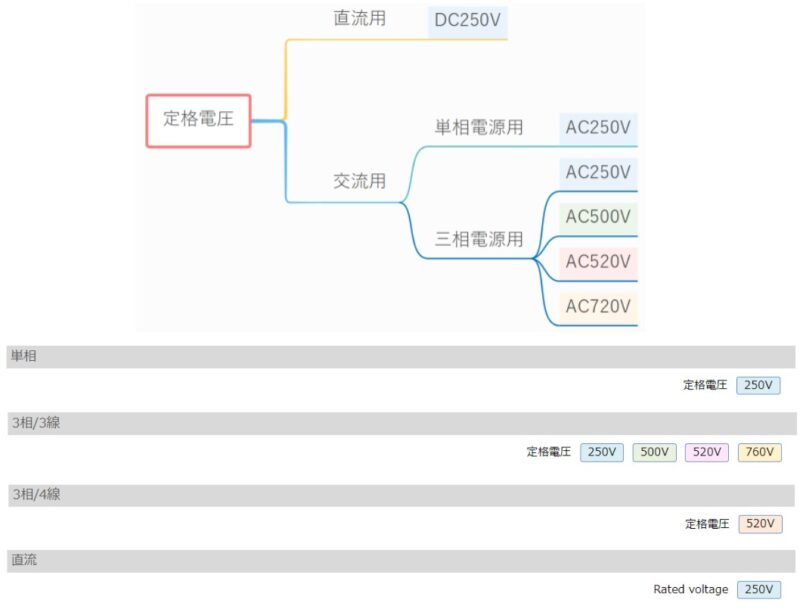

定格電圧は、ノイズフィルタの適用ラインに応じて「直流用」と「交流用」に分かれています。

また交流用のノイズフィルタにおいては、「単相電源用」と「三相電源用」で定格電圧のラインナップが異なります。

定格電流

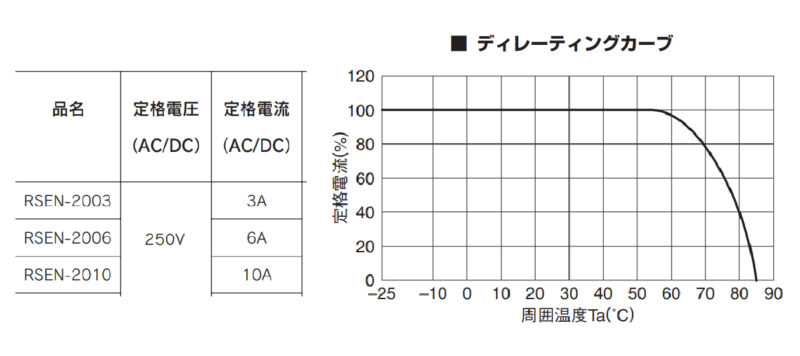

定格電流は、ノイズフィルタに印加可能な電流範囲を表しています。

ただし定格の範囲内であっても「ディレーティング特性」にもとづいて定格電流値を決定する必要があります。

ディレーティングについては、周囲温度が50℃以上で電流値が制限されることが多いため、この条件に当てはまる場合にはより高い電流値のものを選択してください。

漏洩電流

漏洩電流に関しては、医療用途など漏れ電流値が厳しく規制されている場合に考慮する必要があります。

漏洩電流の有無や大小は、コモンモードノイズに対して有効に機能するYコンデンサの静電容量の大きさに比例するため、漏洩電流の大きさと減衰量の間にはトレード・オフの関係が成り立ちます。

減衰量の勘所

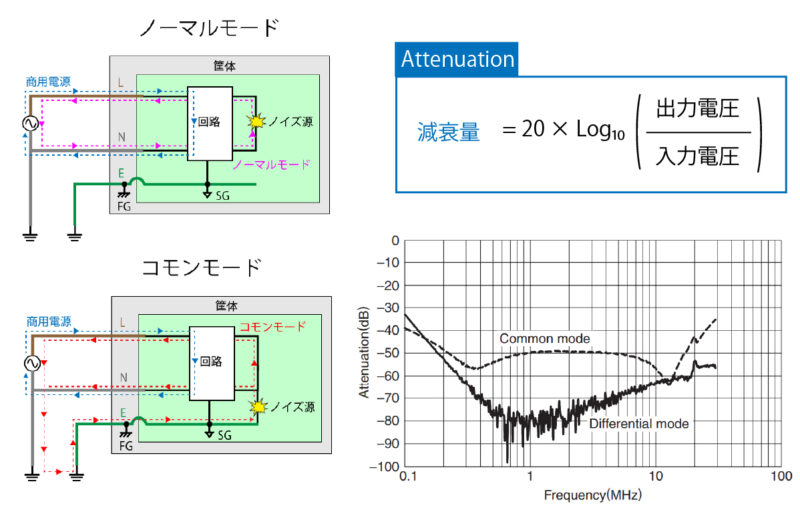

ノイズフィルタの特性の中で最も重要な「減衰量(Attenuation)」は、入力電圧と出力電圧の比をデシベルとして表します。

減衰量に関しては「モード」と「入出力のインピーダンス」の2つの観点からデータの意味を理解しておくことが大切です。

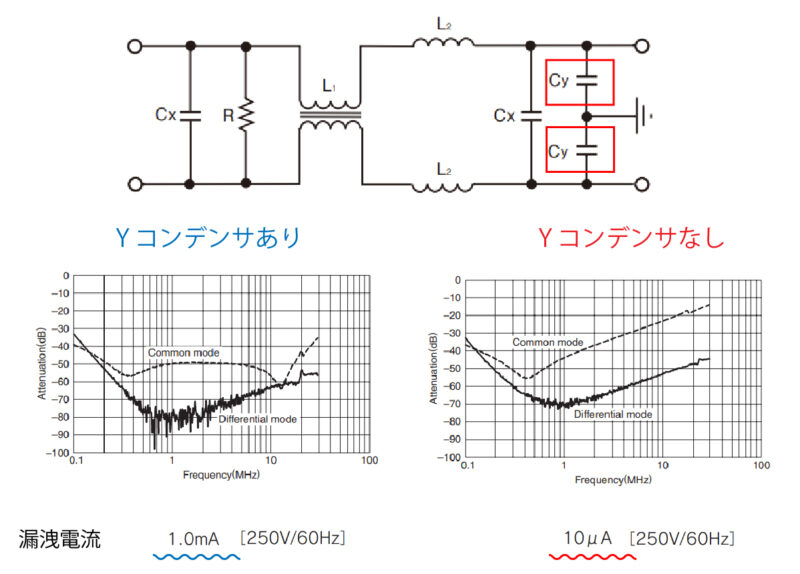

モード

ノイズの伝導モードに「ノーマルモード」と「コモンモード」が存在することに合わせて、ノイズフィルタにおいてもこの2つのモードに対する減衰量が規定されています。

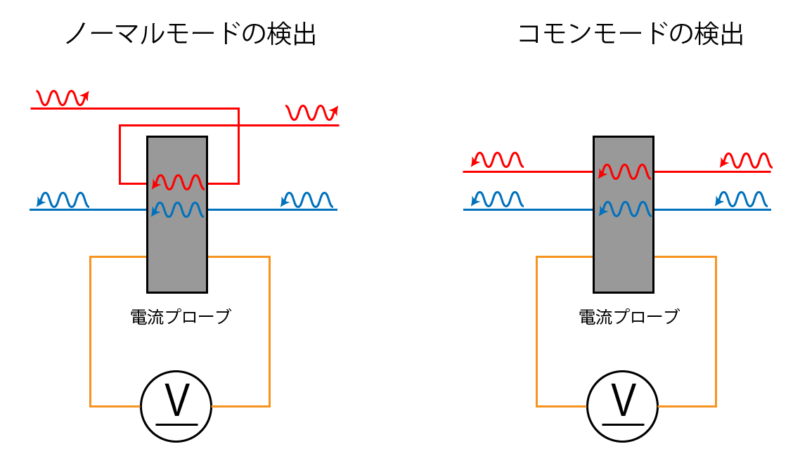

ノイズの伝導モードの切り分けについては、電流プローブを使うことで見極めることができます。

このようなツールを上手く活用して、ノイズの伝導モードを切り分けた上でノイズフィルタを選ぶというのが、ノイズ対策の効果を最大限引き出すことにつながります。

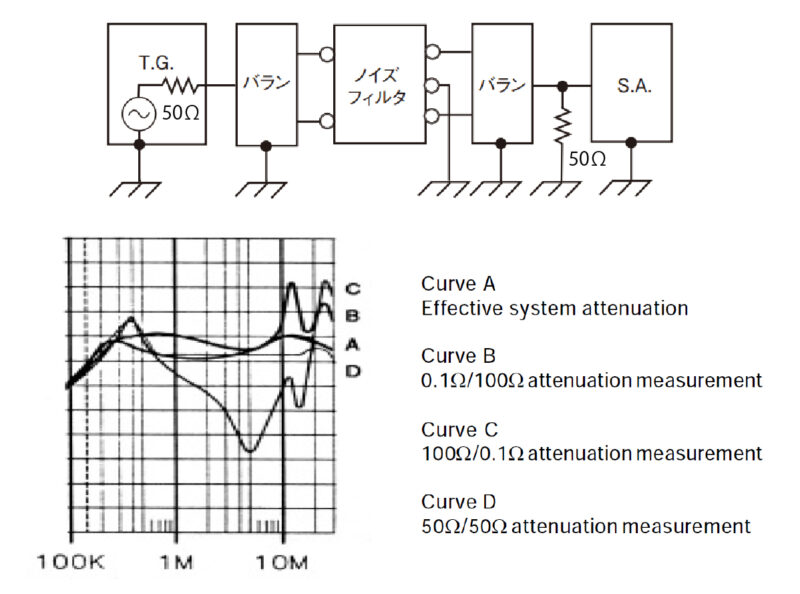

入出力のインピーダンス

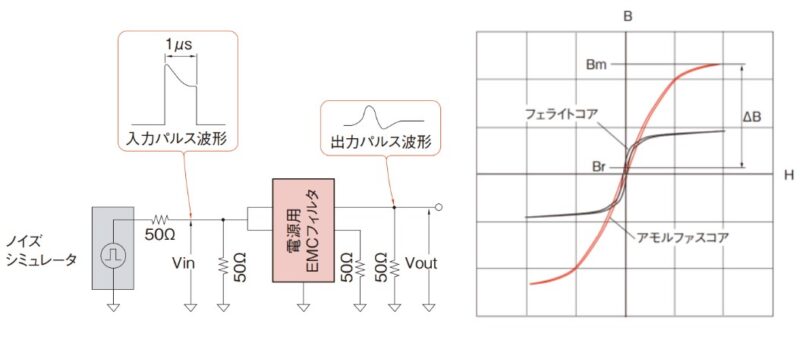

入出力のインピーダンスは、ノイズフィルタの減衰量に影響を与えます。

データシートには入出力のインピーダンスが50Ωのときの減衰量が記載されています。

しかし、実際の電子機器においては入出力のインピーダンスが規定されていないため、実機とデータシートでは減衰量が一致しないことがほとんどです。

そのため、ノイズフィルタを選ぶ際には減衰量の数値を当てにするのではなく、減衰量の大小を相対的に比較する程度で考えておくのが好ましいと言えます。

ノイズフィルタの種類

ノイズフィルタは「段数」「Yコンデンサの有無」「コモンモードチョークコイルの材質」の3つの観点から製品の種類を分けることができます。

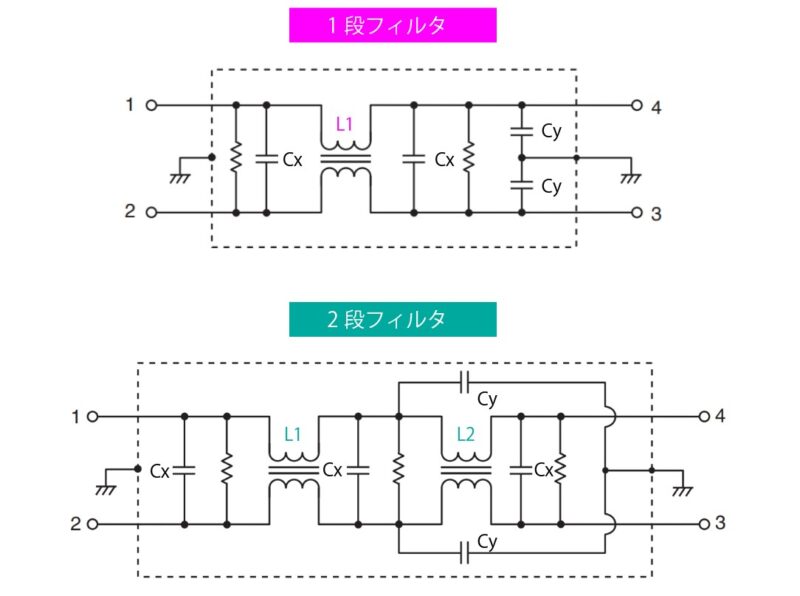

段数

段数については、ノイズフィルタ内部のコモンモードチョークコイルの数を指します。

コモンモードチョークコイルが1つだけ実装されているものを1段タイプと呼び、多くの場面で1段タイプのノイズフィルタで対策することができます。

一方で、ノイズの周波数帯域が広かったり、ノイズレベルが高すぎるものについては2段タイプのノイズフィルタを使用します。

この2段タイプのノイズフィルタは、特に1MHz以下の低い周波数において1段タイプより減衰量が大きくなっており、インバータや電力変換回路などのパワエレ装置において有効なノイズ対策につながります。

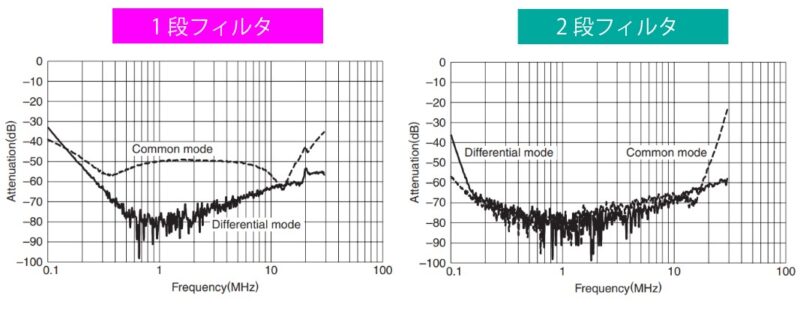

Yコンデンサの有無

漏洩電流を小さくするためにYコンデンサを取り除いたノイズフィルタが存在します。

Yコンデンサの影響を比較すると、1MHz以上のコモンモードノイズに対してYコンデンサ無しの減衰量が小さくなります。

特に10MHzあたりでは減衰量に40dB程度の差が生じているため、漏洩電流に対して特別な要求がない場合にはYコンデンサありのタイプを使っておくのが無難と言えます。

コモンモードチョークコイルの材質

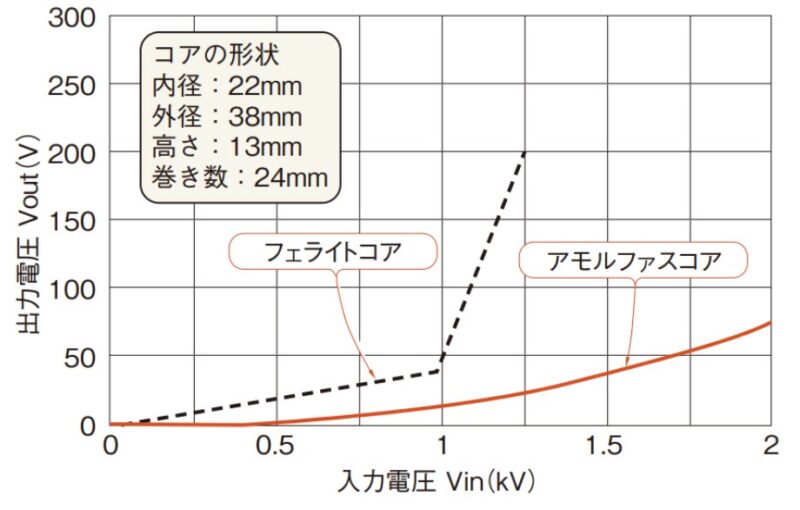

コモンモードチョークコイルの材質については、高レベルのパルス性ノイズを減衰できるかどうかによって種類が分かれています。

一般的なノイズフィルタでは、コモンモードチョークコイルのコア材としてフェライトコアを使用しています。このフェライトコアは飽和磁束密度が低いため、高レベルのパルス性ノイズが印加されると磁気飽和を起こして減衰量が低下します。

一方で、高パルス対応のノイズフィルタでは、磁気飽和を起こさないように飽和磁束密度の高いアモルファスコアを使用しています。

アモルファスコアはフェライトコアと比較して飽和磁束密度が 3~4倍程度高く、同じレベルのパルス電圧を印加しても磁気飽和を起こしません。

実際にパルス性ノイズに対する減衰量を比較すると、アモルファスコアは出力電圧をフェライトコアの 1/2以下に抑えることができ、さらに1kV以上の電圧を印加した場合にはフェライトコアが磁気飽和するため減衰量の差がさらに大きくなります。

このような高レベルのパルス性ノイズについては、大電力を扱うパワエレ機器において発生しやすい傾向にあります。

ノイズフィルタの選び方

ノイズフィルタのセレクションガイドをもとに、ノイズフィルタを選択するための4つのステップを紹介します。

ステップ① 定格電圧

定格電圧は、基本的には機器の仕様によって決まっているためそれに合ったノイズフィルタを選択します。

セレクションガイドにおいては、電源に応じてノイズフィルタの種類が分かれており、定格電圧の違いを色で見分けられるようになっています。

ステップ② 外形・端子形状

外形には「低背」「オンボード」「小型」「DINレール」「IECインレット」などのタイプが存在します。

また端子形状については、「ネジ締めタイプ」の他に「ワイヤタイプ」や「ラグ端子タイプ」などがあり、こちらも機器の仕様に応じて適切なタイプのものを選択できます。

ステップ③ 定格電流

各シリーズの定格電流は、表の右端のバーの範囲から電流値幅を読み取ることができます。

ここでおおよそ数種類程度までノイズフィルタの種類を絞り込めます。

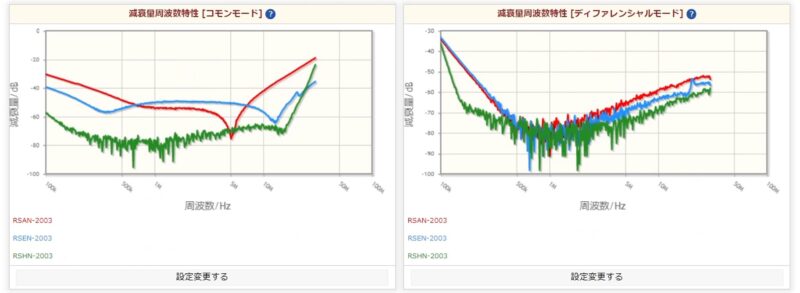

ステップ④ 減衰量

減衰量は「汎用特性」「パルス減衰特性」「広帯域高減衰特性」に分かれています。

- 汎用特性 : 1段のノイズフィルタ

- パルス減衰特性 : 高パルス対応のノイズフィルタ(アモルファスコア)

- 広帯域高減衰特性 : 2段のノイズフィルタ

ノイズの特徴が明確な場合は、その特徴に合わせて「パルス減衰特性」や「広帯域高減衰特性」を選択します。一方で、まずはノイズフィルタを試してみたいということであれば「汎用特性」のものを選択します。

なお減衰量の比較にあたっては、特性値検索から比較ボタンをクリックすることでそれぞれの減衰量を一括して表示させることができ、非常に便利です。

ただし、いくつかの型式においてデータが未掲載となっているものあるため、そうした場合はデータシートを開いて各々のデータを見比べてください。

おわりに

今回はノイズフィルタの「特性」「種類」「選び方」について解説しました。

ノイズの性質に合わせて正しいノイズフィルタを選択することで、効果的にノイズレベルを低減したり、ノイズ対策に掛かるコストを削減したりすることができます。

そのためまずは、適切なノイズフィルタを選ぶことができているかを改めて確認することをおすすめします。記事の中で紹介したセレクションガイドは、以下のURLよりアクセスできます。

https://product.tdk.com/ja/products/selectionguide/power-line.html

正しいノイズフィルタを選択できているか、いま一度チェックしてみてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。