フェライトコアの正しい選び方【エンジニア教室】

この記事ではノイズ対策に欠かせないフェライトコアの選び方について解説しています。

動画はこちら↓

フェライトコアとは

フェライトコアは家電製品の電源ケーブルなどに付いている物体です。

フェライトコアの原理

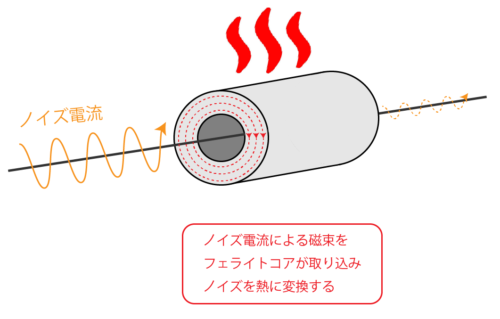

おそらくはみなさんも一度は目にしたことがあるはずです。そんなフェライトコアの役割は、ノイズを吸収することです。

フェライトコアがノイズを吸収できる理由は、空気と比較して多くの磁界を取り込むことができるためです。フェライトコアはノイズ電流によって発生した磁界を取り込んで、熱に変換することでノイズを吸収しています。

フェライトコアの性能

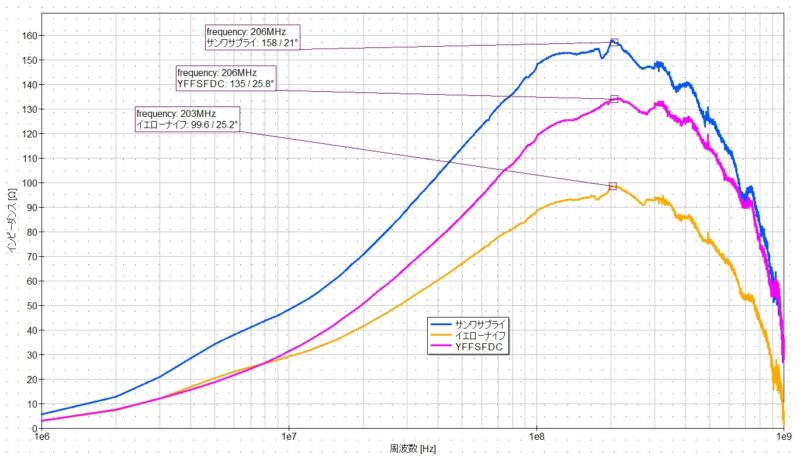

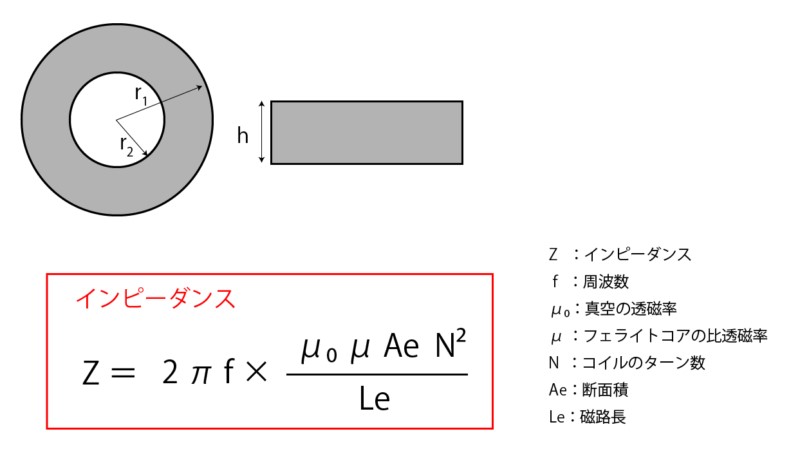

フェライトコアのノイズ吸収性能を表すものとしてインピーダンス特性があります。

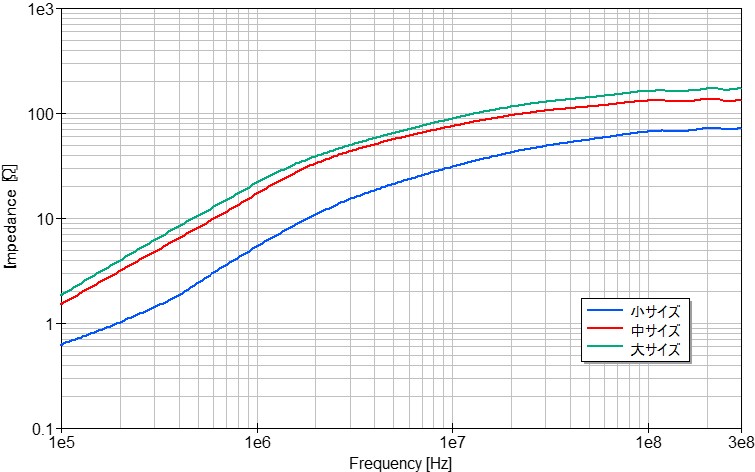

このインピーダンス特性は、横軸に周波数、縦軸にインピーダンスを表し、インピーダンスが高いほどノイズの吸収性能が高いことを意味します。

そのため実際にフェライトコアを使用するときには、インピーダンスの高いフェライトコアを選ぶことが重要になります。

比較対象

ここではTDK製のサイズの異なるフェライトコア(大・中・小)を使って、サイズによってどの程度インピーダンスの差があるかを検証してみます。

インピーダンスの測定にあたっては、小型のネットワークアナライザNanoVNAを使用します。

サイズとインピーダンスの関係

まず小サイズと中サイズを比較すると、おおよそ2倍のインピーダンスの差が生じる結果となっています。この理由は、フェライトコアは体積が大きいものほどインピーダンスが高くなる性質を持つためです。

具体的にはフェライトコアの断面積と磁路長によって決まり、形状的には内径が小さくて、外径が大きい、更には長さの長いフェライトコアほどインピーダンスが高くなります。

実際に小サイズと中サイズを比較すると、内径と外径は同じですが、長さに2倍程度の差があり、その差がインピーダンスの差としてそのまま表れている結果となっています。

このようにサイズが大きいものほどインピーダンスが高くなる傾向にあるため、実際のノイズ対策の場面ではサイズの大きいフェライトコアを使ってノイズ対策を行い、そこである程度の余裕を確保できればサイズを小さくしてコストカットを図るといった手順で対策が進められます。

ターン数とインピーダンスの関係

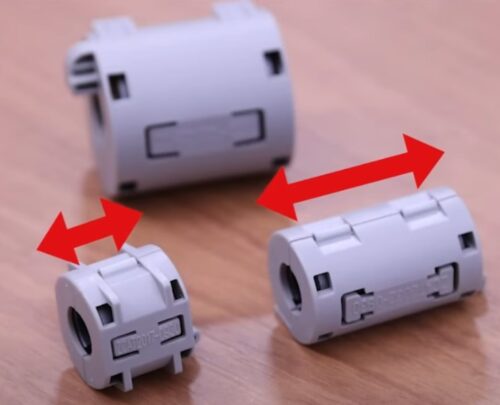

ノイズ対策の現場ではフェライトコアをターンして使用することがあります。そこでフェライトコアのターン数の影響について検証してみます。

ターン数の定義

ターン数はフェライトコアの内側に通るワイヤーの本数で規定されています。

そのため1回クルッと巻いた状態が2ターンとなります。

個数とターン数の関係

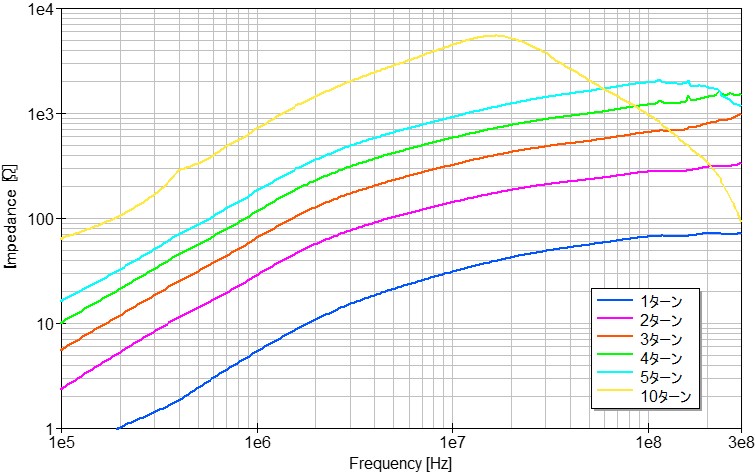

フェライトコアを2ターンしたインピーダンス(ピンク線)は、フェライトコアを2つ連結したもの(黄色線)よりも2倍程度インピーダンスが高くなります。

これはフェライトコアのインピーダンスがターン数の2乗に比例するためで、1ターン(青線)のときと比較すると4倍のインピーダンスを持つことになります。

ターン数の影響

実際のノイズ対策の場面では3~4ターンを上限とすることが多いですが、ここでは実験的に10ターンまで増やしてみます。

すると10MHz以下の周波数帯においては、ターン数が増えるほどインピーダンスが高くなっています。

一方で高い周波数に目を向けてみると、特に10ターンは周波数が高くなるほどインピーダンスが低下していき、300MHzにおいては1ターンと同等のインピーダンスまで低下していることが確認できます。

この理由は、ターン数を増やすことでワイヤー間の寄生容量が大きくなり、それによってフェライトコアの自己共振周波数が低くなってしまうためです。

つまり全ての場面でフェライトコアのターン数を増やして使用するのが良いとは言えず、対象となるノイズの周波数に応じて適切にターン数を設定することが重要であると言えます。

まとめ

今回はフェライトコアのサイズやターン数がインピーダンス特性に与える影響について解説しました。

フェライトコアは使用頻度の高いノイズ対策部品です。

ノイズ対策では多くの実務経験が必要とされますが、今回の検証結果をもとにしてフェライトコアを選定することで、適切なノイズ対策を行えるようになるはずです。

ぜひ参考にしてみてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。