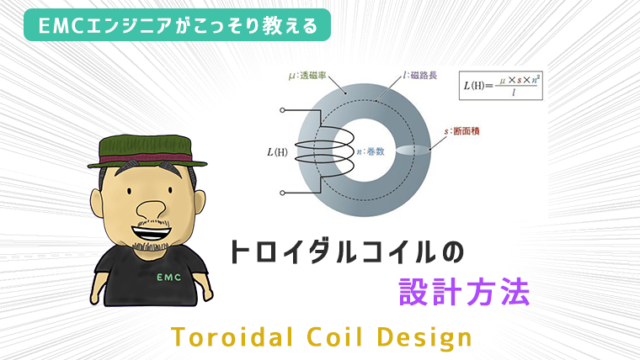

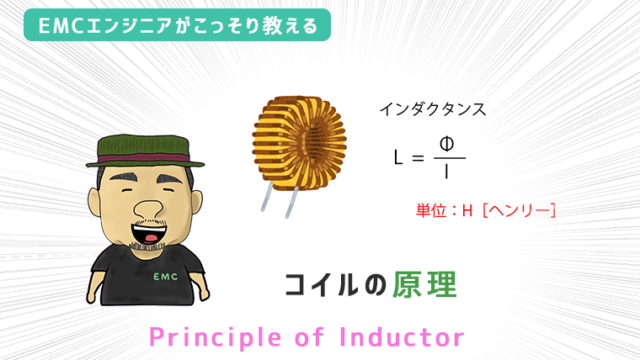

コイルの等価回路モデルの紹介

今回は「コイル」の等価回路モデルについて紹介します。

コイルに使用するモデルは「2素子モデル」「3素子モデル」「5素子モデル」です。

動画はコチラ↓

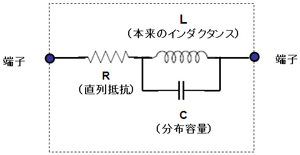

2素子モデル

最も簡単で、かつモデリングの意図もわかりやすいモデルです。

コイル_2素子モデル 出典:Pepper license.

コイル_2素子モデル 出典:Pepper license.

抵抗は巻線の抵抗値を表し、コイルがインダクタンスそのものを表します。

主に低周波(~100kHz)で使用されるモデルです。

EMC設計のモデリングにおいては、周波数が低すぎるためあまり有用なモデルではありませんが、コイルの性質を表すには最もわかりやすいです。

まずこのモデルでコイルの性質を理解してから、次のモデルに進んでいくと良いのではないでしょうか。

3素子モデル

コイルのモデルとしては、最も一般的なものです。

2素子モデルに巻線の線間容量を追加したモデルです。

コイル_3素子モデル 出典:EDN JAPAN

コイル_3素子モデル 出典:EDN JAPAN

巻線の線間容量は、例えばトロイダル状のコイルとドラム状のコイルで特性は異なります。

また同じ形状でもターン数が増えると、その分だけ巻線間のコンデンサが増えることになるので線間容量が大きくなります。

この線間容量の大きさは、インピーダンス特性を見たときに共振周波数から求めることが可能です。

コイルのインダクタンスと共振周波数が既知であるならば、LCの並列共振回路になるため式を変形して線間容量Cを求めることができます。

3素子モデルは MHz程度までの周波数帯域で使用可能です。

EMC設計においては、例えばAM帯のフィルタ回路のシミュレーションにおいて使用することができます。

ただし、10MHz以上の周波数帯域になると更に複雑な共振が出るため、より素子の多いモデルを使用する必要があります。

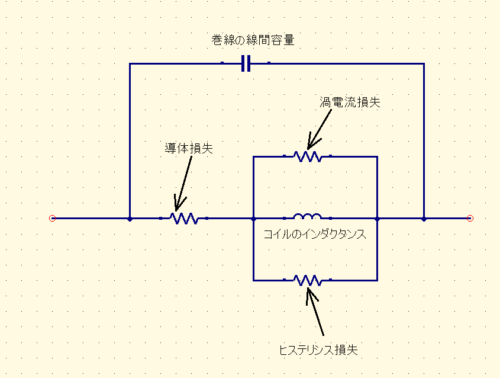

5素子モデル

5素子モデルは、コイルに使用される磁性体の特性にまで踏み込んだモデルです。

コイル_5素子モデル

コイル_5素子モデル

コイルに含まれる損失を巻線の導電損の他に、「ヒステリシス損失」「渦電流損失」に分類してモデリングします。

磁性体の特性は材料のデータシートから読み解く必要があります。

データシートには「コアロス」という損失を表すパラメータが存在し、コアロスをもとにヒステリシス損失や渦電流損失を推測します。

推測の方法は「B-Hアナライザ」を使って、実測した上で求める必要があります。

https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/sy/pdf/011_B-H_analyzer_FAQ_A18-v02.pdf

正直、コイルメーカーの専門の技術者が計算する内容なので、EMC技術者では設備もないのでなかなか難しいですね。

ただし、正確にモデリングできれば10MHzを超えた周波数でも使用できるモデリングが可能と言われているようです。

多素子モデル

コンデンサのときも紹介しましたが、メーカーが用意してくれているモデルがあります。

いくつかのコイルメーカーがモデルを提供してくれています。

TDK https://product.tdk.com/info/ja/technicalsupport/tvcl/general/ind.html

村田製作所 https://www.murata.com/ja-jp/tool/spicedata/netlist-inductor

太陽誘電 https://www.yuden.co.jp/jp/product/support/pdf_spice_spara/gens/

コイルの場合も、等価回路を見てもそれぞれの素子の役割はなかなかわかりません。

等価回路モデルは自分で回路図に書いてもいいですし、「SPICEモデル」や「Sパラメータ(TouchStoneファイル)」として提供されているので、そちらを使用しても構いません。

シミュレーション環境にあった方法で、一度試してみてください。

おわりに

コイルのモデリング方法について紹介しました。

2素子、3素子と順に進んでいくことで、まずはコイルの性質が理解できると思います。

5素子モデルに関しては専門性が高すぎるので、紹介はしましたがあまり実用的なモデルではなかったですね(笑)

メーカーからモデルが提供されている場合は、そちらを利用するのが最も精度が高く、効率的だと思います。

これで「抵抗」「コイル」「コンデンサ」とノイズフィルタを構成するための受動素子のモデルが揃いました。

ぜひ、それらを参考にフィルタ回路のシミュレーションを行ってみてください。

またコイルやコンデンサ以外の部品のモデリング方法を知りたい方は「部品モデル作成術」が参考になるので、そちらでチェックしてみてください。

(2026/02/15 16:36:31時点 Amazon調べ-詳細)

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。