【タイプ別】おすすめの格安オシロスコープを紹介 | 2023年版

この記事では、2023年時点のおすすめの格安オシロスコープを紹介しています。

動画はこちら↓

この記事の中のオシロスコープの詳細は、トランジスタ技術2023年8月号でも紹介しています。

格安オシロスコープ一覧

今回は格安オシロスコープを「ポケットタイプ」「テスタータイプ」「ポータブルタイプ」「ベンチトップタイプ」の4つの形態に分類して、それぞれの特徴を解説します。

上表はクリックすると拡大表示できるので、スペックの参考にしてください。

ポケットタイプ(5,000円以下)

ポケットタイプは最も安価で、簡易的な機能が実装されたオシロスコープです。価格帯としては安いもので3000円くらい、高くても5000円程度のものになります。

ただし価格が安いからと言って必ずしも初心者向けというわけではなく、むしろ物理的なボタンが少ないためオシロスコープの仕組みを知っている方でないと使いこなすことは難しいです。

DSO138

DSO138は格安オシロの中でも古くから存在する機種の1つですが、バッテリーが搭載されていなかったり、操作性があまり優れていなかったりと、2023年現在においてはあまりおすすめできるポイントはありません。

FNIRSI-138Pro

ではポケットタイプの中で現在のおすすめが何かといえば、FNIRSI-138PROです。

このFNIRSI-138Proは DSO138の改良版に相当するオシロで、サンプリングレートが向上している他に、バッテリー動作も可能になっているため気軽に波形測定できます。

ただし操作感については、同じボタンに対して単推しと長押しで別々の機能が割り当てられているなど、ある程度の慣れが必要となります。

電子工作初心者の方向けというよりは、電子工作の中級者以上の方が気軽に波形を確認するためのオシロスコープという印象です。

DSO154Pro

ポケットタイプの中で性能を重視したい場合には、DSO154Proがおすすめです。

DSO154Proは、DSO138や FNIRSI-138Proと比較するとオシロスコープとしての性能が優れています。

サンプリングレートが 40MSPS、メモリ長が 16kポイントとなっているため比較的高速な信号も測定できます。またオプションとして周波数帯域を 18MHzまで拡張でき、このあたりの性能も他のポケットタイプとは一線を画します。

ただし周波数帯域の拡張するとエイリアシングが発生しやすくなります。そのため全ての方にとって周波数帯域のオプションが有用ということではなく、見かけの性能よりも実用的に必要となる性能に合わせてオプションを選択すべきです。

エイリアシングの詳細はこちらの記事で解説しています。

ポケットタイプ まとめ

ポケットタイプはいずれも一癖あり、電子工作初心者の方にとっては使いこなすのが難しいものばかりです。そのため価格が安いからといって、安易に手を出さないように注意してください。

テスタータイプ(5,000~8,000円)

テスタータイプはポケットタイプの操作性を向上させたオシロスコープです。価格帯はテスタータイプと比較すると高くなりますが、電子工作の初心者の方にはテスタータイプをおすすめします。

その理由は、物理ボタンが多く配置されていることによって初心者の方でも操作しやすく、また多くの機能が実装されていることで電子工作の様々な実験にも対応できるためです。

DSO-TC3

2023年現在で最もおすすめできるのが DSO-TC3です。

オシロスコープの性能はサンプリングレートが10MSPS、周波数帯域幅が500kHzとそれほど高い性能を持つわけではありませんが、一般的な電子工作においては必要十分な性能を持っています。またオート測定機能が実装されているため、ワンボタンで波形を表示できます。

加えて信号発生器とトランジスタテスターの機能をはじめとして、オシロスコープ以外の機能も充実しています。特にトランジスタテスターの機能が付属しているのはDSO-TC3が唯一無二です。

トランジスタテスターの詳細は別の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

またその他の機能として「導通チェッカー」「電圧計」「温湿度計」「赤外線デコーダー」まで搭載されており、1台でマルチメーターまで代用することが可能です。このようにDSO-TC3はオールインワンで様々な機能が搭載されているため、はじめて計測器を購入する方に非常におすすめしやすいオシロスコープです。

懸念点

唯一のデメリットは、MCXコネクタというやや特殊なコネクタが使用されている点です。

MCXコネクタはプッシュオンで接続可能な小型の同軸コネクタですが、一般的なコネクタではないため他のケーブルやプローブなどのアクセサリ類が流用しづらいです。

そのため購入する際には受動プローブ付きのオプションを選択するか、あるいはBNC-MCX変換コネクタを別途準備しておくことをおすすめします。

ポータブルタイプ(1~2万円)

ポータブルタイプについては厳密な定義はありませんが、ここでは入力が2チャネル以上で、かつ持ち運びが可能なオシロスコープのことをポータブルタイプと呼んでいます。

ポータブルタイプには様々なバリエーションがありますが、いずれも 1~2万円程度で入手でき、価格に対してスペックが非常に高いことが特徴として挙げられます。

ただしこれらのスペックが特定の条件下でしか得られないなど、思わぬ罠が潜んでいるものが多いので電子工作初心者の方が安易に手を出すのはおすすめできません。

FNIRSI-1013D

ここでは一例としてタブレット型のFNIRSI-1013Dの性能について紹介します。

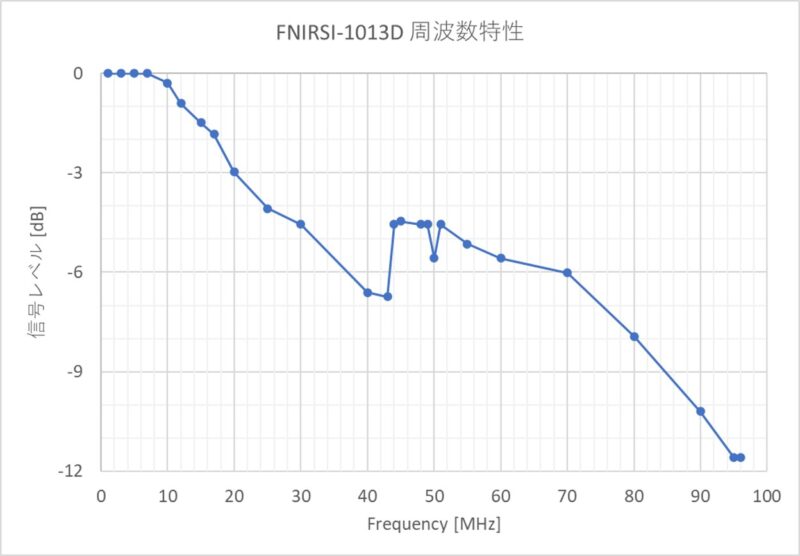

このオシロスコープは2チャネル入力で、周波数帯域が100MHz、サンプリングレートが1GPSPと、ベンチトップタイプのエントリークラスと同等のスペックを持っています。

ただし周波数帯域については、20MHz以上の周波数ですでに振幅が 3dB以上低下しており、かつ 43~44MHzにかけては急激にレベルが変化しているなど、スペック通りの性能が全く出ていません。

また等価サンプリング方式という擬似的にサンプリングレートを高める手法を採用しており、リアルタイムで波形を測定する場合には200MSPSまで性能が制限されます。

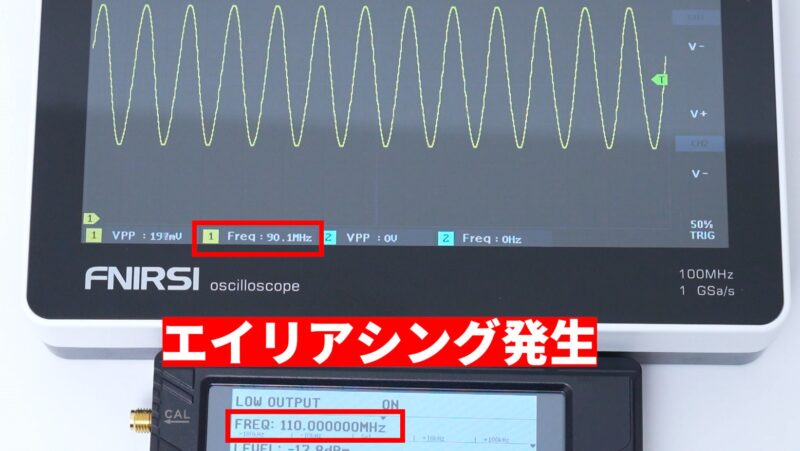

この証拠として FNIRSI-1013Dに110MHzの信号を入力すると、エイリアシングによって 90MHzの信号として測定されていることが確認できます。

ポータブルタイプ まとめ

このようにポータブルタイプは価格からすると高い性能を持っている一方で、表記されているスペックと実際のスペックとの間に差があるものが多いです。

そのため本格的なオシロスコープの入手を検討している方には、このあと紹介するベンチトップタイプのエントリー機の方がおすすめできます。

ベンチトップタイプ(2~5万円)

ベンチトップタイプはサイズがやや大きく、また電源への接続が必要となりますが、それを補って余りあるだけの機能・性能を持っています。

エントリークラスの価格については、チャネル数や周波数帯域にもよりますが 2~5万円くらいから入手可能です。

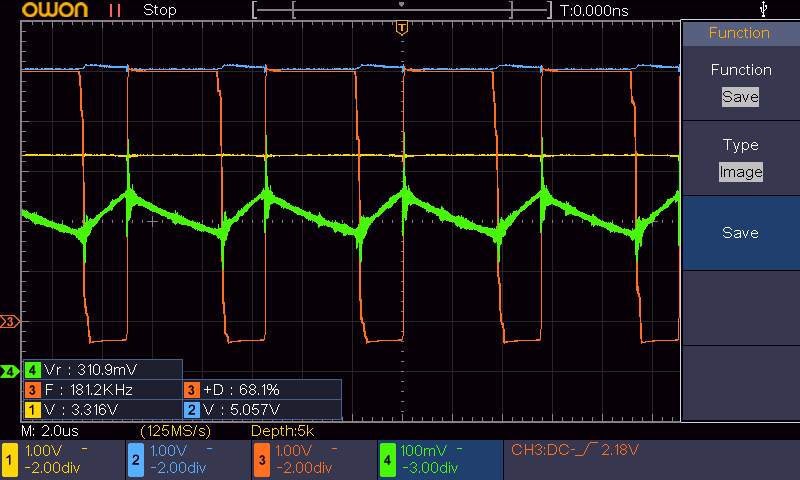

OWON SDS1104

OWONの SDS1104 は価格が 3万円程度であるにも関わらず、4チャネル入力で、周波数帯域が 100MHz、サンプリングレートが1GSPSと非常にコストパフォーマンスに優れています。

電子工作初心者の方がはじめに手にする1台として非常におすすめです。

選定理由

ベンチトップタイプで最も重視すべきスペックはチャネル数です。

他のタイプと違って物理ボタンが豊富にあることで操作性に優れており、多チャネルの測定をスムーズにこなせることがベンチトップタイプのメリットして挙げられます。またチャネル数が多いほど様々な箇所の波形を同時に測定でき、特にデバッグを行うときに重宝します。

そのため本格的なオシロスコープの導入を検討している場合には、予算が許す範囲でチャネル数の多いものを選択した方が良いです。

懸念点

SDS1104の唯一の懸念点は、メモリ長が20kポイントとやや少ないことです。

特に時間分解能を低くしたときにすぐにサンプリングレートが低下してしまうため、測定対象となる信号の種類によってはメモリ長が若干物足りなくなく感じることがあります。

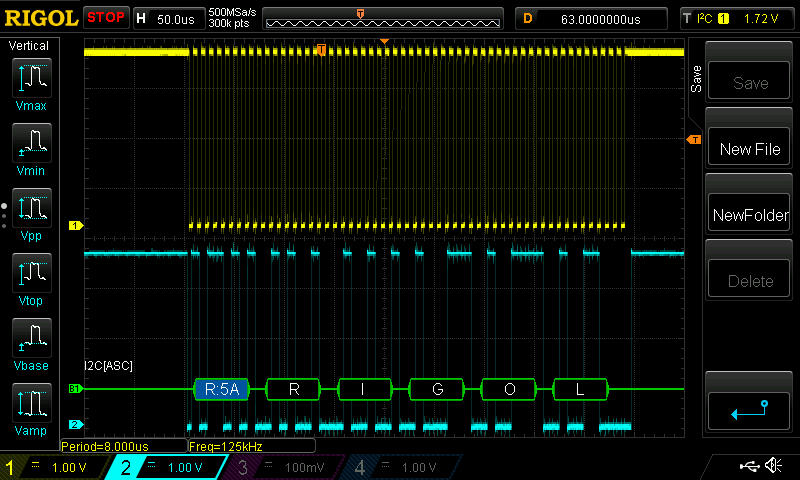

RIGOL DS1054Z

エントリークラスの中である程度メモリ長が必要な方はRIGOLの DS1054Zがおすすめです。

DS1054Zは 価格が5万円程度と若干高くなりますが、メモリ長が約1000倍の 24Mポイントもあります。また I2Cなどのデコード機能も搭載されているため、コストパフォーマンスという面ではSDS1104 よりも優れています。

ベンチトップタイプ まとめ

ベンチトップタイプのエントリークラスを購入しておけば、電子工作初心者の方は十分満足できるはずです。

長く使用し続けることを考えれば、はじめに少し高めのものを買っておくほうが結果として満足できることが多いので、予算と設置スペースに余裕があればベンチトップタイプを最優先で考えることをおすすめします。

おわりに

今回は格安オシロスコープの各タイプのおすすめ機種やメリット・デメリットについて解説しました。

かつては花形の計測器だったオシロスコープも安価な計測器が普及した今、電子工作に取り組む上で一家に一台と言えるくらい入手しやすい計測器になりました。

この記事をを通じてタイプ別にそれぞれの特徴や性能などがイメージできたと思うので、ご自身の用途に合うオシロスコープをぜひチェックしてみてください。

なお各オシロスコープの詳細についてはトランジスタ技術2023年8月号の中で、測定事例とともに解説しているので、興味のある方はそちらもチェックしてみてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。