トランジスタテスター購入レビュー

数年前に発売されて、一部で話題に上がっていたトランジスタテスターなるものを購入しました。

そこでこの記事では、トランジスタテスターの内容物と使用方法について紹介します。

動画はこちら↓

購入品

今回購入したのは OSOYOO(オソヨー)というメーカーの「トランジスタテスター」という商品です。

このトランジスタテスターは、オソヨー以外にも様々なメーカーから販売されています。

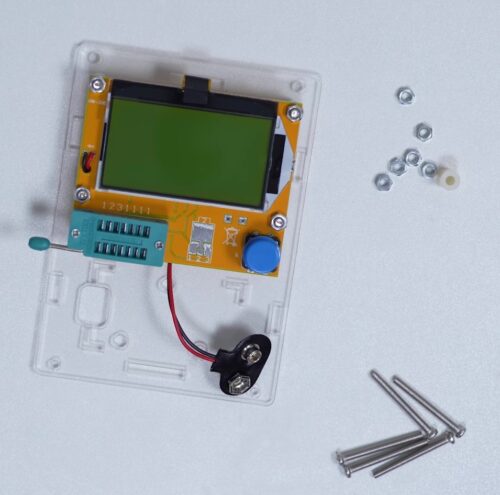

今回購入した商品の特徴としては、テスター機能を持つ基板の他に透明の組み立て式の樹脂ケースが付属していることで、この透明のケースを組み立てることで一体型の計測ツールとして使用できます。

開封

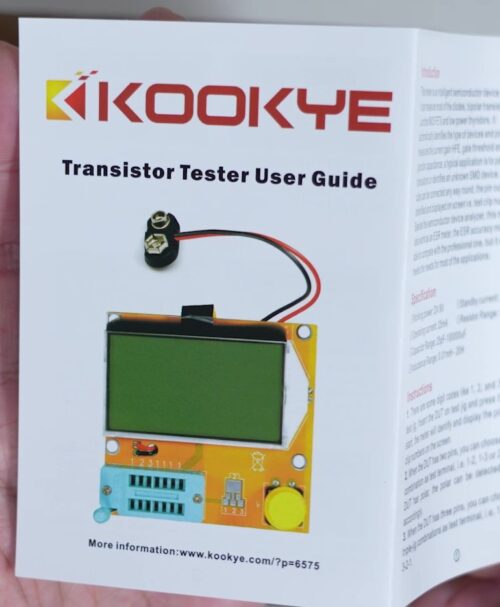

商品を開封してみると、まずは商品の取扱説明書が入っています。

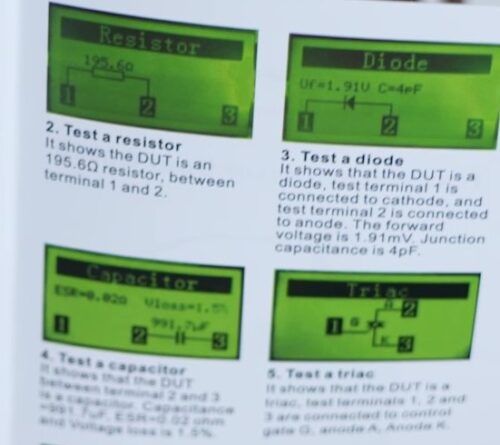

取説は英語での表記になりますが、Test Examplesとして「抵抗」「ダイオード」「コンデンサ」「トライアック」「MOS FET」などの測定結果の表示されています。

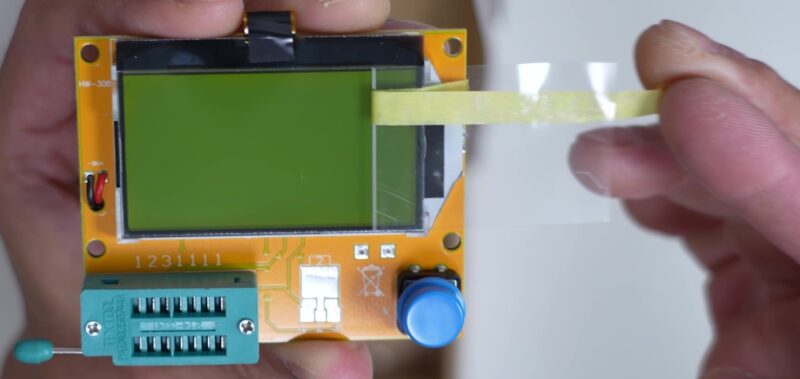

トランジスタテスターの本体は、表面の液晶パネルに保護フィルムが貼られています。

裏面のマスキングテープを剥がすと、同時に保護フィルムも剥がれます。

取説の基板と実際の商品を見比べてみると、使用されている部品や配線のレイアウトがかなり違っており、このあたりは若干古い中華クオリティといった感じです。

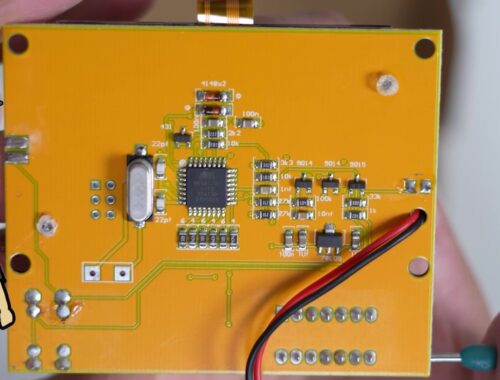

ちなみに裏面は、中央に Atmel製の ICチップと発振子が実装されていて、その周辺に抵抗、コンデンサなどの部品が実装されています。

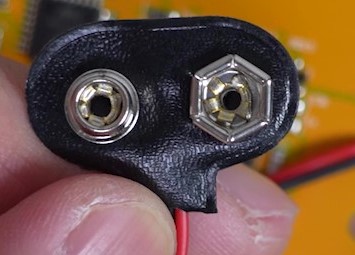

そして電源については、9Vの乾電池を接続することで使用できるようになっています。

ケース組み立て

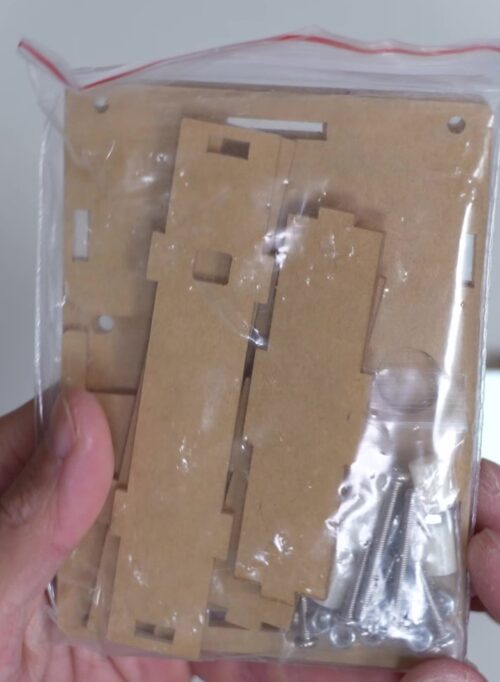

今回はケース付きのタイプを購入したので、ケースの組み立て用の部品が同梱されています。

まずケースの外装となる樹脂板に貼り付けられているシートを剥がします。

このシート、意外と強力に密着されており、剥がし始めるのが少し難しくなっています。また剥がれ始めた後も、ケースに空いている穴の箇所で支えてしまうため、キレイに剥がすのはそれなりに大変です。

そして組み立ては、まずは底面となる樹脂板に基板を固定します。

固定するための部品は全て袋の中に同梱されていて、ここでは短い方のビスとスペーサー、さらにナットを使って基板を固定します。

基板を固定できたら、ケース側面の樹脂板を組み立てて底面の樹脂板にはめ込んでいきます。

穴が空いていて、その穴に沿ってはめ込めるようになっていますが、若干力を加えながらではないとキレイにハマりません。

側面を取り付けられたら、ケースに触れないように注意しながら 9Vの乾電池を接続します。乾電池の配置については、、特にどこかで固定されるわけではないので、側面の樹脂板が外れないように注意が必要です。

電池を配置できたら、上面に樹脂板を取り付けて組み立ては完了です。

測定対象物

ここからは実際にこのトランジスタテスターを使って、様々な部品の特性を確認します。

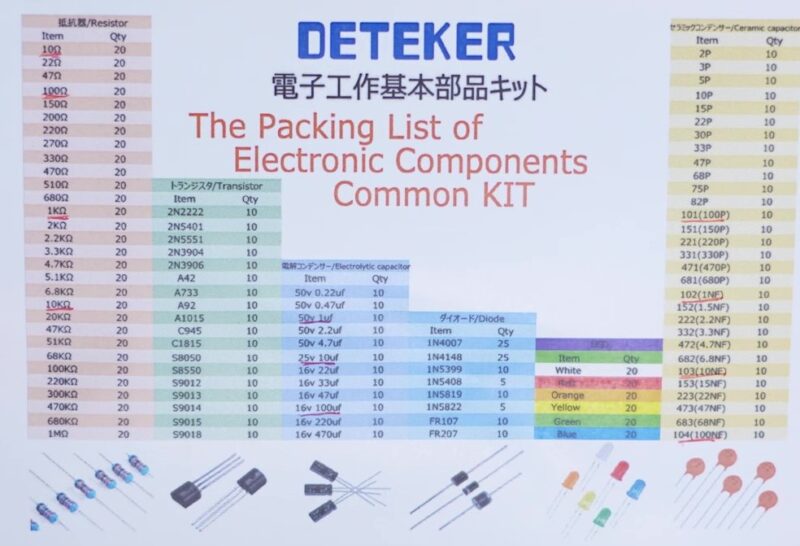

今回測定する部品は、Amazonで購入した電子工作用の基本部品キットです。

このキットの中には「抵抗」「トランジスタ」「電解コンデンサ」「ダイオード」「LED」「セラミックコンデンサ」が入っています。

今回はこれらの部品に加えて、更にリード付きの「コイル」も測定します。

こういった電子部品のキットは、電子工作をする上では何かと重宝しますが、使用する際には特性を確認するのが結構面倒だったりします。

そのため、このトランジスタテスターが実用に耐えうるものであれば、その手間がかなり低減できるのではと期待しています。

測定方法

トランジスタテスターでは、測定対象となる部品を基板のピンソケットに挿入します。

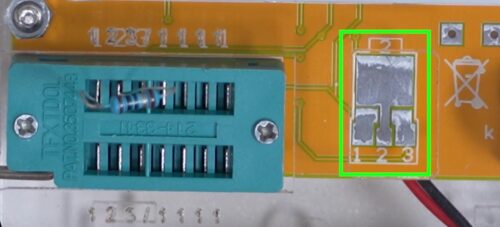

このピンソケットには、ピンごとに 1, 2, 3のいずれかの番号が割り当てられており、部品の端子を異なる番号同士に接続することによって特性が測定できます。

また今回は使用しませんが、ピンソケットの右側にあるプリント基板のランドにも同様の番号が割り当てられており、部品をはんだ付けしたり、あるいはリード線を接続することで同じように部品特性が測定できます。

抵抗の特性

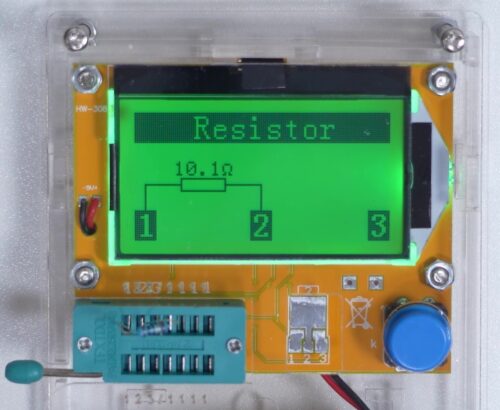

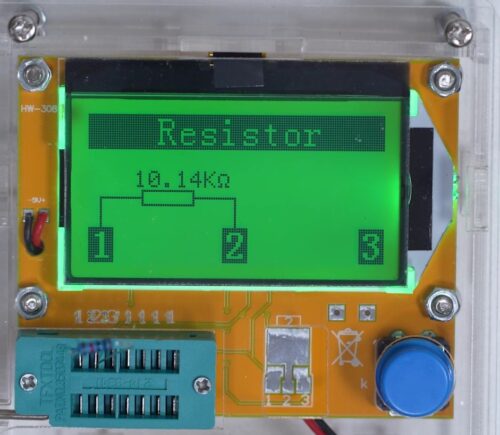

まずは 10Ωの抵抗を測定してみます。

部品をピンソケットに挿入し、横のレバーを引いて部品を固定したら、後は右側のスイッチを押します。すると Testing・・・と表示されて、数秒後に測定結果が表示されます。

ここでは電子部品の種類「Reesistor」と1 と 2 の端子間に 10.1Ωの抵抗が接続されていると表示されています。

基本的な操作方法はこれだけなので、いわゆる一般的なテスターのようにモードを切り替える必要もありませんし、また部品の接続もピンソケットで固定できるので非常に簡単です。

測定精度

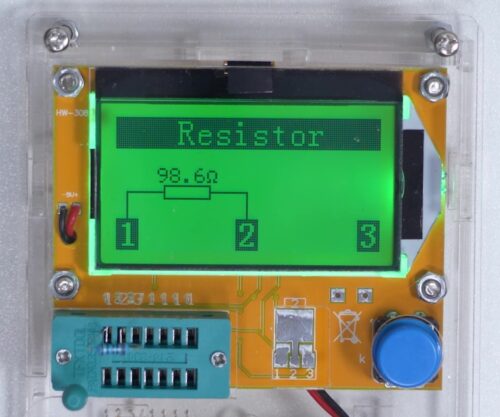

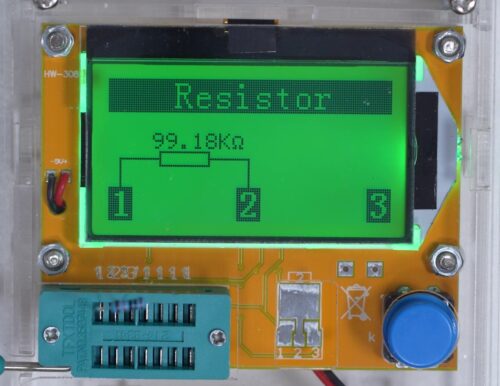

測定精度については、絶対値として使用するには若干不安な面もありますが、部品のおおよその素性を知るには十分な性能です。

実際に様々な抵抗値のものを測定してみましたが、公称値から大きく外れることはありませんでした。

ホビーユースとして考えると、十分な精度を持っていると言えます。

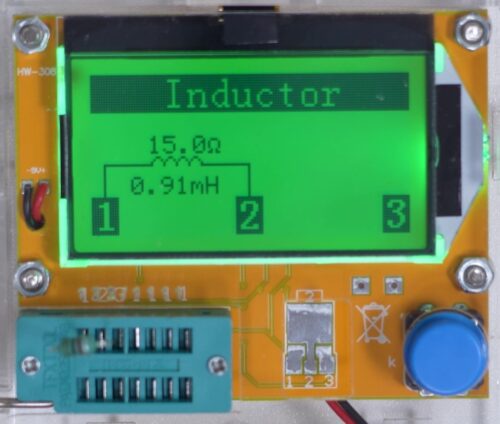

コイルの特性

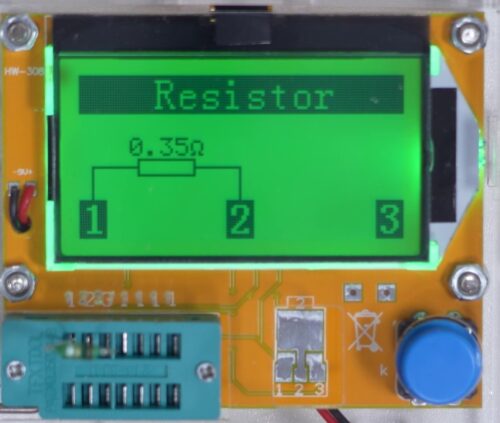

コイルは、インダクタンスが低いものの場合に測定できないケースがありました。

具体的には 1uHのコイルを測定してみたところ、インダクタンスが低すぎるために抵抗だと判定されました。

測定範囲

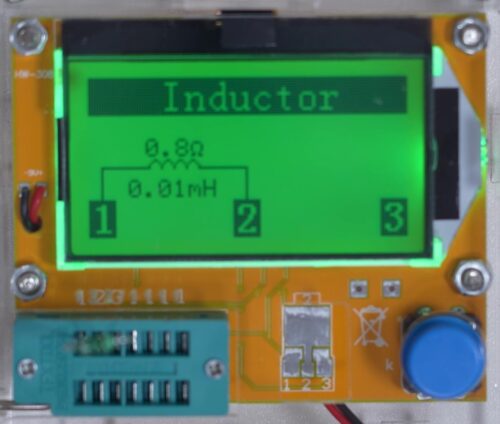

確認した限りにおいては、 10uHのコイルは正しく測定されたので、インダクタンスの下限は 1uH ~ 10uHの間くらいと思われます。

インダクタンス上限については、今回は 1mHまでは問題なく測定できることを確認しました。

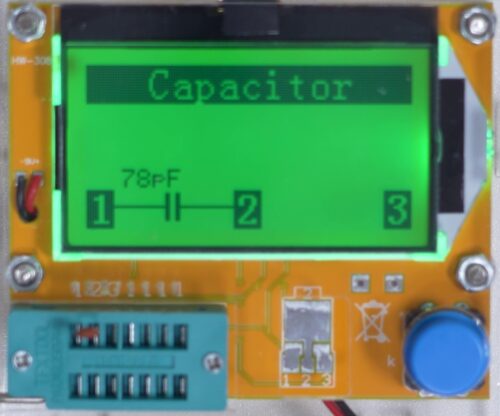

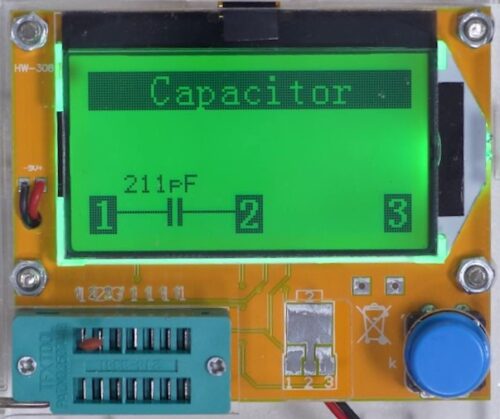

コンデンサの特性

コンデンサも静電容量が小さすぎると「寄生容量」と間違えられてしまって、エラー表示されます。

今回は 2pFのコンデンサから順に静電容量を大きくしていきましたが、100pFのコンデンサがギリギリ測定できるといった感じでした。

ただしこの 100pFのコンデンサについては、測定値が公称値からかなり外れているものもあるため、220pF くらいからが実用的な測定範囲かなといった印象です。

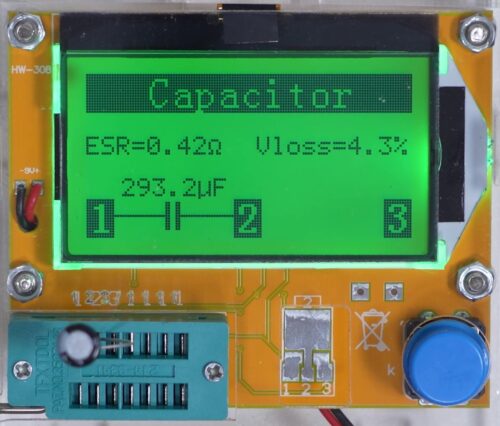

電解コンデンサについては、静電容量に加えて「寄生抵抗 ESR」も測定できます。

ESRは、電解コンデンサの発熱に影響を与え、ひいてはそれが電解コンデンサの寿命にも影響してくるため、静電容量と同時に測定できるのは非常に嬉しいポイントです。

静電容量の上限については、キットに同梱されている最大の静電容量である 470uFの電解コンデンサにおいて 300uFほどに測定されていますが、これはおそらく電解コンデンサの

静電容量が抜けているが原因です。

そのため、トランジスタテスターとしては問題なく測定できているかと思います。

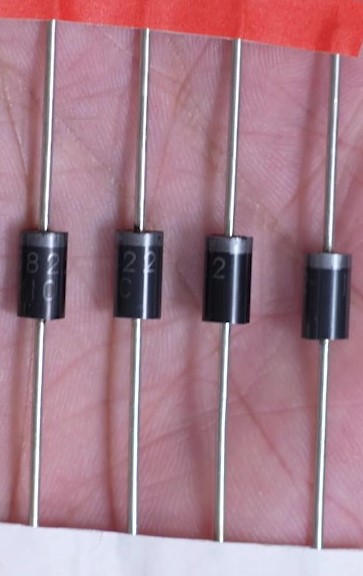

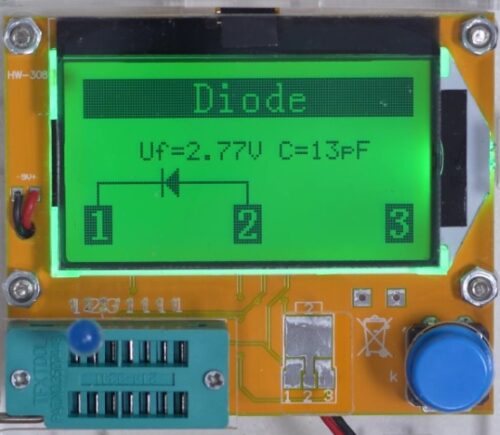

ダイオードの特性

ダイオードにおいては、 Vf や 寄生容量を測定できることに加えて、アノードとカソードの極性を確認することもできます。

極性については、部品がきれいな状態で保管されていれば帯から見分けることもできますが、保存状態の悪い部品の場合には極性判定も役に立つことが多そうです。

また LEDについても、Vf と極性を確認することができます。

このトランジスターを使えば、色によって Vfが異なるのも簡単に確認することができます。

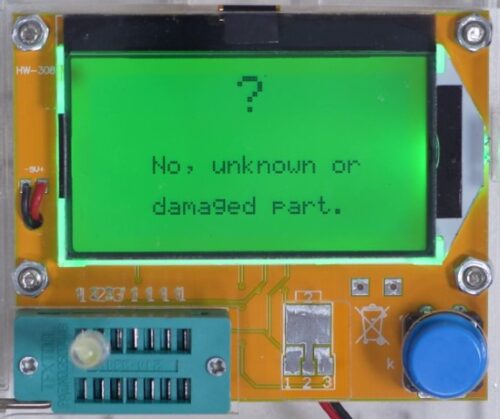

ただしこの電子部品キットに付属していた白色の LEDについては、他の LEDと違って測定エラーが表示されてしまいました。

そのため、モノによっては測定できないものもあるということを理解しておく方が良さそうです。

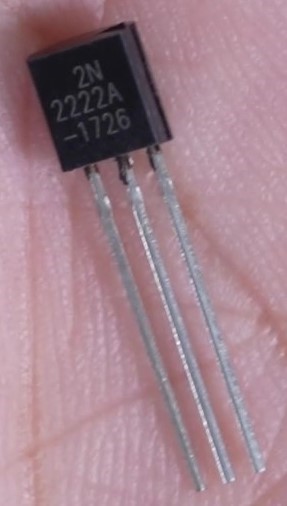

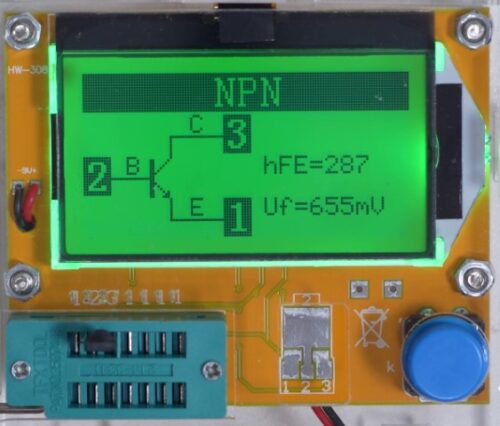

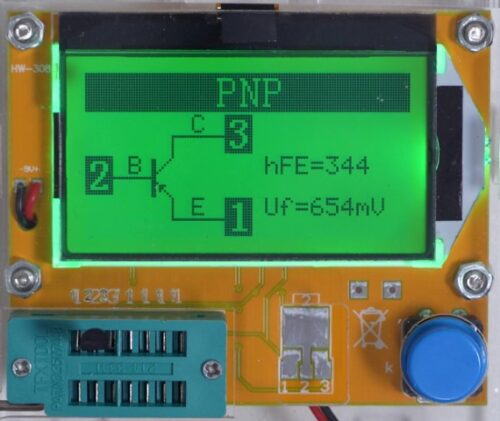

トランジスタの特性

トランジスタや FETは、基本的にはパッケージに型式が印字されていますが、わりとすぐに見えなくなってしまうため、特性を簡単に確認できるのは非常に重宝します。

測定方法は、これまでの部品と同じようにピンソケットに挿入するだけですが、3ピンの部品となるため 1, 2, 3に割り当てられたピンに接続する必要があります。

そしてトランジスタの特性としては、「PNP」か「NPN」どちらの種類なのかが判別され、さらに電流増幅率 hfe と Vfが計測されます。

電流増幅率に関しては測定条件によっても値が変化しますが、傾向としては比較的高めの値が表示されている印象です。

このようにトランジスタの場合は、ピンに挿入するだけで簡単に大体の性能を確認できるため、例えば極性が反対で、かつ同等の性能を持つコンプリメンタリなトランジスタを探すのにも重宝するかと思います。

おわりに

今回は、格安のトランジスタテスターについてレビューしました。

商品名としては「トランジスタテスター」となっていますが、トランジスタ以外の電子部品についても簡単に特性を確認することができます。

電子工作用としてはもちろん、実務においても実験室の簡易的な部品テスターとして十分実用できるレベルのものかと思いますので、興味のある方はチェックしてみてください。

また今回はケース組み立て式のものを購入しましたが、基板単体のものやケースに組み込まれたタイプなどいくつか商品バリエーションが存在します。

このあたりは、予算と用途に合わせて選んでみてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。