【6GHz対応】LiteVNA を購入してみた

コスパ最高のネットワークアナライザである「NanoVNA」の進化版。それが LiteVNAです。

この記事では、そんな LiteVNAのスペックや操作体系などについて紹介します。

動画はこちら↓

NanoVNAとの違い

NanoVNAにはいくつかの種類が存在しますが、ここではわたしが以前購入した「NanoVNA-H4」と比較します。

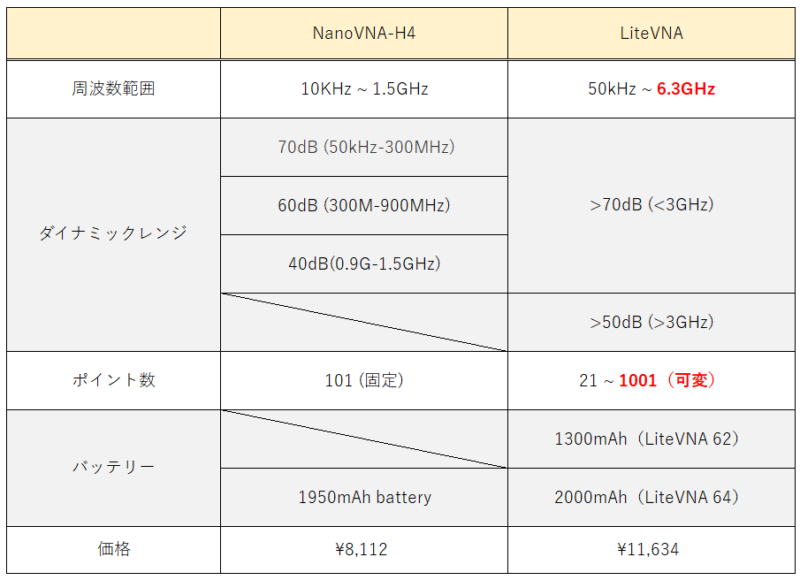

この表は NanoVNA-H4と LiteVNAでスペックの異なる項目を取り出したのものです。

周波数範囲

LiteVNAの上限周波数が 6.3GHzと、NanoVNAと比較して 4倍高い周波数まで測定できます。

この周波数範囲の違いについては、2.4GHz帯や LTE通信で使用されている 3.5GHz帯、更には 5GHz帯などが含まれており、アプリケーションベースで考えるとかなり大きな違いになります。

つまり、現代のテクノロジーに関連したデバイスも測定・評価できるようになるということです。

また最近流行りの 5Gについても、Sub6と呼ばれるバンドにおいては 3.7GHz ~ 4.2GHzあたりの周波数が使用されているようなので、LiteVNAを使って測定することができます。

ダイナミックレンジ

LiteVNAでは 3GHz以下で 70dBとなっており、NanoVNAと比較して大幅に性能が向上しています。

ちなみに NanoVNAは、LO(ローカルオシレータ)の信号に矩形波を使っており、300MHz以上の周波数においては高調波を利用しているためにダイナミックレンジが低くなっています。

ポイント数

ポイント数は NanoVNAが 101ポイントで固定だったのに対して、LiteVNAでは 21 ~ 1001まで可変で設定できるようになっています。

このアップデートについては、地味ながらも実際に使用する上ではかなり嬉しいポイントかと思います。

バッテリー

バッテリー容量はディスプレイによって分かれており、4インチのディスプレイを搭載した LiteVNA64においては NanoVNA-H4とほぼ同じバッテリー容量です。

価格

価格については、どの購入サイトと比較するかによっても変わってきますが、例えば Aliexpressの Zeenko Storeで比較すると、「NanoVNA-H4」が 8,112円、「LiteVNA62」が 11,634円となっています。

3,500円追加するだけで 6GHzまで測定できるのならとても安いです。

ただし注意点として、NanoVNAは Amazonやスイッチサイエンスなど信頼できるサイトから購入できますが、この LiteVNAについてはそれらのサイトでは取り扱われていません。

そのため Aliexpress や e-bayなど、少し品質が怪しかったりするサイトを利用する必要があるので、販売業者の評価には注意が必要です。

ちなみにわたしはこちらのサイトで購入しました。

https://ja.aliexpress.com/store/5800447

外観

外箱は NanoVNAと同じように、黒い箱に金色の文字で LiteVNAと書かれています。

箱に少しシワのようなものがありますが、配送は特に問題なさそうな感じです。

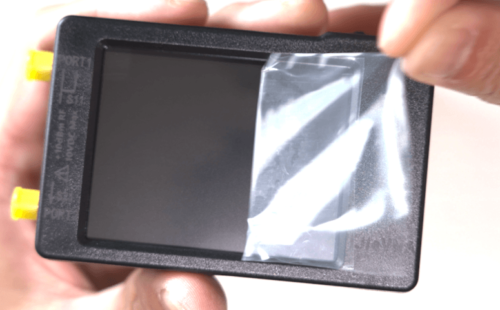

内容物としては LiteVNAの本体(2.8インチのタイプはかなり小さいです)、USBケーブル、キャリブレーションキット、操作用のピックが付属されています。

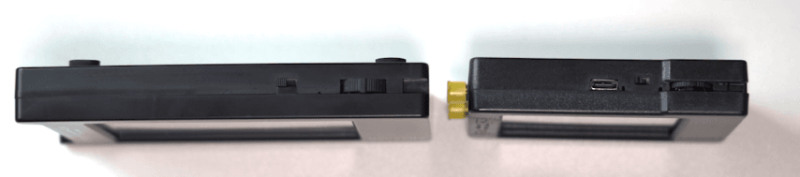

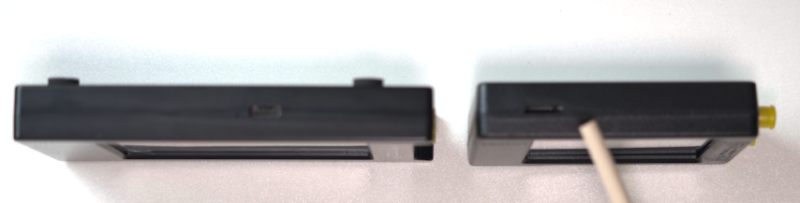

そして本体については、まず上面を見てみると NanoVNAと概ね同じようなボタン配置となっていますが、LiteVNAの方はUSBコネクタが上面に配置されています。

一方で下面を見てみると、NanoVNAは USBコネクタが配置されているのに対して、LiteVNAはマイクロSDカード用のスロットが配置されています。

これまで NanoVNAでは、アプリを使用しない限り外部メディアへの記録はできませんでしたが、LiteVNAではマイクロSDカードに直接データが保存できるようになっています。

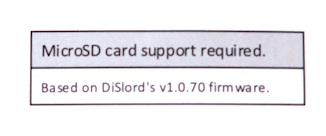

なおこの SDカードへの保存は、バージョン v1.0.70以降が対応となっているようです。

動作チェック

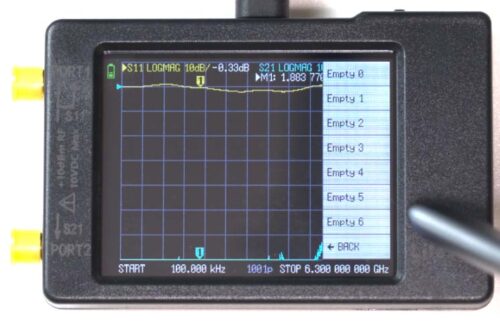

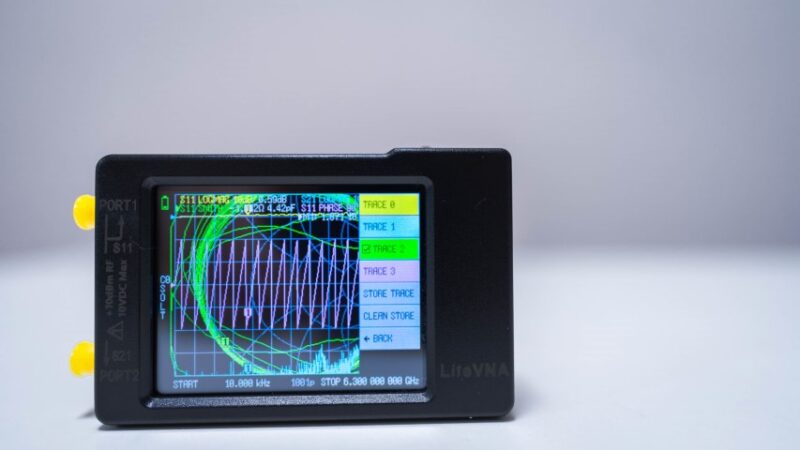

電源を入れると、早速グラフが表示されます。

バージョン確認

まずはバージョン情報を確認してみます。CONFIG から VERSIONを選択すると

バージョン情報が表示されます。

ここではファームウェアのバージョンが v1.0.70となっているので、SDカードへの保存は問題なさそうです。

あとは最下部にバッテリーの電圧も表示されており、電圧の低下度合いも確認できます。

ホームメニュー

ホームメニューには「DISPLAY」「MARKER」「STIMULUS」「CALIBRATE」「RECALL」「SD CARD」「CONFIG」「PAUSE SWEEP」が表示されています。

このうち PAUSE SWEEPについては、LiteVNAの掃引を停止するためのもので、タッチして ON, OFFを切り替えるとができます。

各種コマンド

Displayコマンド

DISPLAYコマンドの中には「TRACE」「FORMAT」「SCALE」「CHANNEL」「TRANSFORM」「AVG」「PORT – Z」「< BACK」と表示されています。

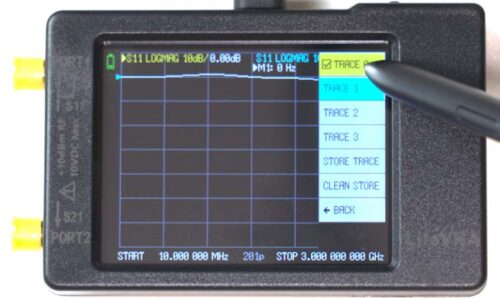

TRACEコマンド

TRACEコマンドではトレースの表示を切り替えたり、操作対象のトレースを選択したりできます。

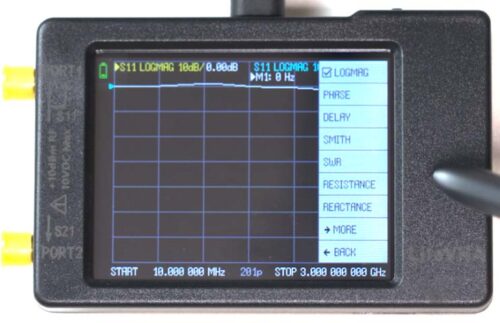

FORMATコマンド

FORMATコマンドでは、操作対象となっているトレースに対して、表示形式を切り替えることができます。

トレースの表示形式としては「LOGMAG」「PHASE」「DELAY」「SMITH」「SWR」「RESISTANCE」「REACTANCE」「」「POLAR」「LINEAR」「REAL」「IMAG」「|Z|」「Q FACTOR」から選択できます。

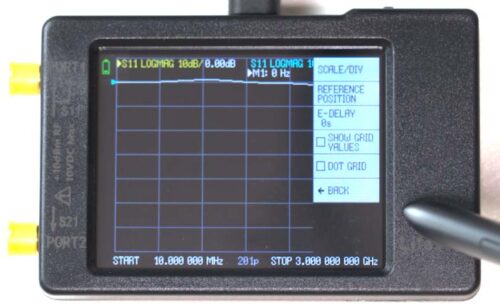

SCALEコマンド

SCALEでは、トレースの縦軸のスケールを変更したり、基準となる値を変更できます。

CHANNELコマンド

CHANNELでは、測定対象となるパラメータをS11 または S21 から選択できます。

なお LiteVNAは、S22 や S12といったパラメータは測定できません。

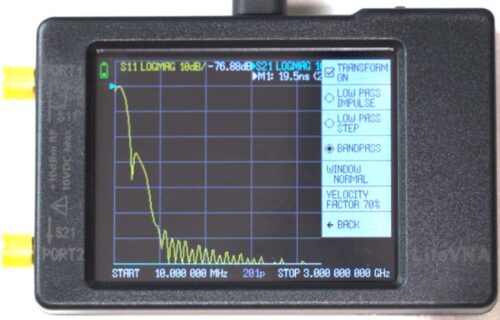

TRANSFORMコマンド

TRANSFORMでは、逆フーリエ変換によって周波数軸のデータを時間軸のデータに変換することができます。

変換にあたっては、フィルタの種類や形をプリセットの中から選択することができます。

AVGコマンド

AVGでは、アベレージングの回数を設定できます。

デフォルトでは 2回となっていますが、アベレージなしや規定のアベレージ回数にも簡単に設定できます。

PORT-Zコマンド

PORT – Zでは、LiteVNAの基準インピーダンスを変更することができます。

ただしハードウェア的にインピーダンスが変化しているわけではなく、あくまでも計算上での変換処理になります。

MARKERコマンド

MARKERコマンドでは、マーカーの各種設定を行えます。

SELECT MARKERコマンド

SELECT MARKERでは、最大 8個までマーカーが使用できます。

また DELTAにチェックを入れることで、マーカー間の差分を確認することもできます。

MEASUREコマンド

MEASUREコマンドでは、特定の測定対象物に限られますが、測定結果をもとにして

マッチングのためのLC回路の条件や回路のパラメータを抽出することができます。

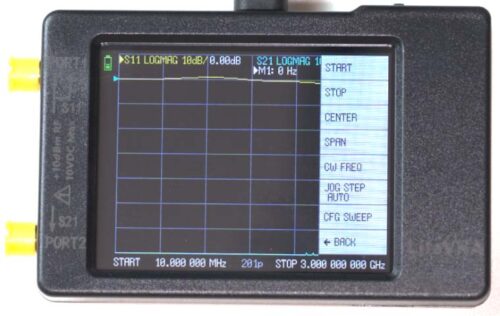

STIMULUSコマンド

STIMULUSコマンドでは、測定条件を設定できます。

周波数範囲

周波数の設定は「START」と「STOP」、あるいは「CENTER」と「SPAN」によって決めることができます。

また「CW FREQ」を使って、単一の周波数で測定することもできます。

ポイント数と出力電力

「CFG SWEEP」コマンドでは、「SWEEP POINTS」でポイント数を変更したり、「TX POWER」で出力電力を変更することができます。

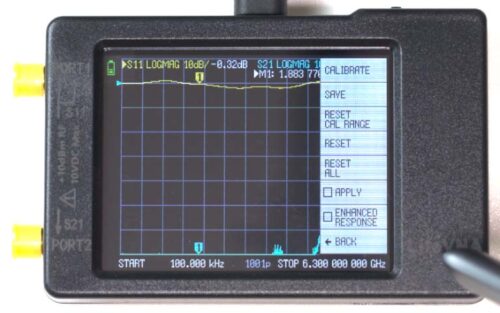

CALIBRATEコマンド

CALIBRATEコマンドでは、LiteVNAのキャリブレーションを実行できます。

「CALIBRATE」をタッチすると、「OPEN」「SHORT」「LOAD」「THRU」「DONE」 と表示され、順番に実行していくことでキャリブレーションが行なえます。

キャリブレーション結果を保存したり、リセットしたりすることも可能です。

RECALLコマンド

RECALLコマンドでは、キャリブレーション結果や測定条件を呼び出すことができます。

SD CARDコマンド

SD CARDコマンドでは、3種類の形式で測定結果を保存できます。

「SAVE S1P 」と「 SAVE S2P」は、どちらもタッチストーン形式と呼ばれるデータで保存されます。このタッチストーンデータは、回路シミュレーションに利用することもできます。

また「SCREENSHOT」では、測定結果のグラフを画像として保存できます。

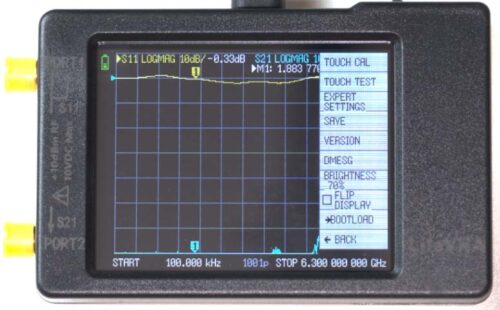

CONFIGコマンド

CONFIGコマンドでは、LiteVNAの全体の設定が行なえます。

タッチ操作設定

「TOUCH CAL 」と「 TOUCH TEST」では、タッチパネルの初期化とテストが行なえます。

詳細設定

「EXPERT SETTINGS」では、LiteVNAのハードウェア設定を変更できます。

ただし中身を理解していない状態では、あまり設定を変更しない方が良いかと思います。

その他

あとは「VERSION」でバージョン情報確認したり、「DISPLAY BRIGHTNESS」でディスプレイの明るさや向きを変更することもできます。

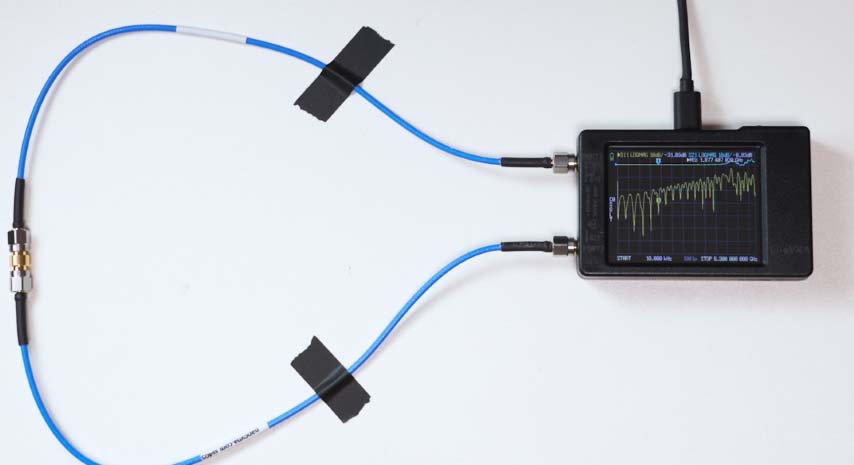

アッテネータ測定

今回は、試しに同軸型の固定アッテネータを測定してみます。

※SUMSUNG製のマイクロSDカードを使用してデータを保存しましたが、一部データが保存されていないことがあったので、SDカードについては相性問題があるのかもしれません。

測定条件としては 10kHz ~ 6.3GHzまでを 1001ポイントで測定しました。

下限周波数については、スペック上は 50kHzとなっていましたが、LiteVNAの設定上は 10kHzまで下げられたので 10kHzとしました。

また今回は 6.3GHzまでの高周波を測定するということで、簡易的な手法ではありますが同軸ケーブルの根元の部分をマスキングテープで固定して、できるだけケーブルの形状が変化しないようにしました。

キャリブレーションについては、コネクタの締付け具合によって測定結果が変化してしまうため、本来はトルクレンチを使う必要がありますが、今回は手持ちがなかったので手締めです。

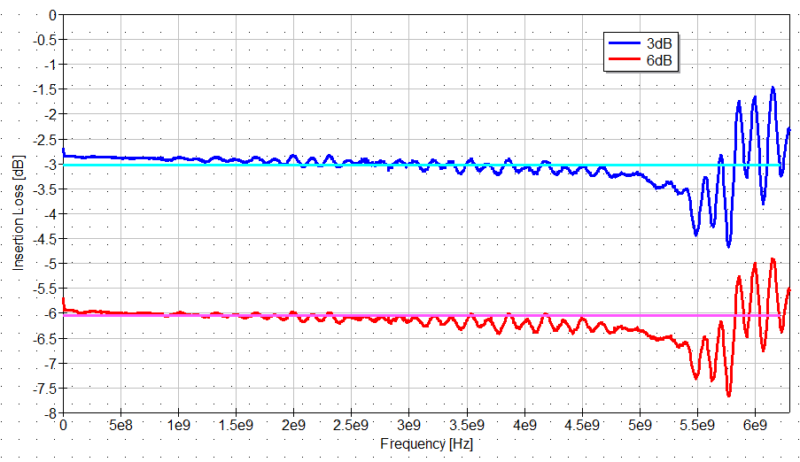

そして、測定結果を見てみると 3dB, 6dBともに5GHz以下の周波数においては減衰量がある程度安定しており、±0.5dBの範囲に収まっています。

一方で 5GHz以上の周波数になると、規定の減衰量に対しての乖離が急激に大きくなり、最大で ±1.5dB程度変動しています。

ただし、かなり適当なセットアップで行った簡易的な実験だったので、より詳しい検証については別の機会を設けて再度検証してみたいと思います。

おわりに

今回は、NanoVNAの進化版と目される LiteVNAを購入してみました。

これまでコスパ最高のネットアナといえば NanoVNA一択といった感じでしたが、LiteVNAはそれを更に上回る次世代のコスパ最強のネットアナといった印象を受けました。

購入ルートが面倒だというデメリットがありますが、価格、性能ともに申し分と思いますので、ホビー用、あるいは実験用のネットワークアナライザを探している方にはおすすめです。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。