電子部品の高周波特性とモデリング

この記事では、高周波回路で気をつけるべき電子部品の寄生成分について解説します。

動画はこちら↓

寄生成分とは

高周波における寄生成分は、回路図には記載されていない目に見えない抵抗、インダクタンス、キャパシタンスのことを言います。

目に見えないというのは、部品定数として規定されていないということを意味しています。

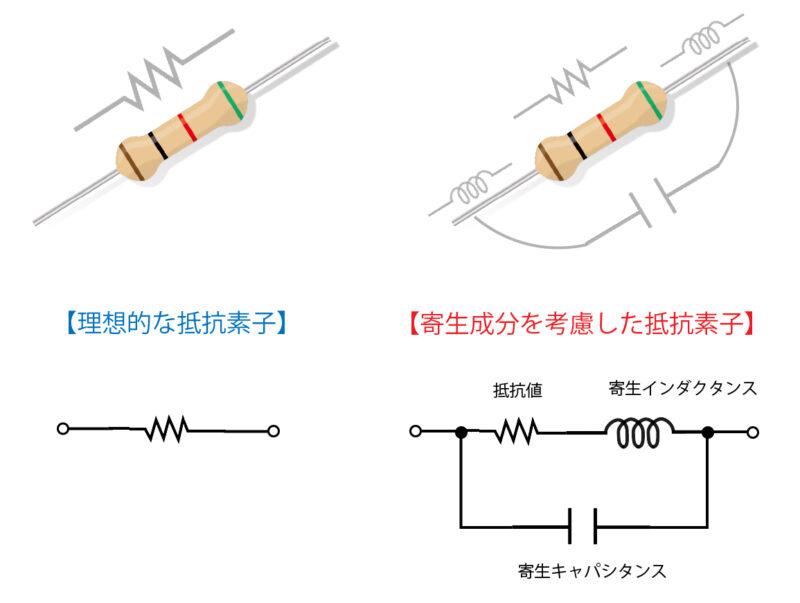

例えば抵抗の場合、リード線が持つインダクタンス成分やリード線間に発生するキャパシタンス成分が寄生成分に当たります。

この寄生成分を考慮せずに高周波回路を設計すると、意図したとおりに回路が動作しなかったり、あるいは思ったような性能が出なかったりします。

そのため特に高周波の回路では、電子部品の寄生成分を加味して設計することが重要になります。

抵抗の寄生成分

実際に電子部品のインピーダンス特性を測定して、どれくらい寄生成分の影響があるのかを

確認してみます。

測定には、 NanoVNAで電子部品を計測するための「NanoVNA TestBoard Kit」を使っています。

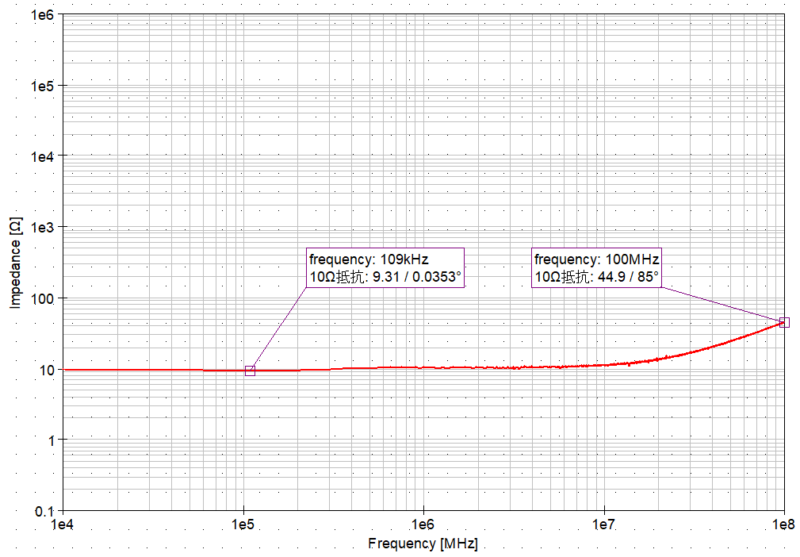

抵抗 10Ω

10Ωの抵抗のインピーダンスは、低い周波数では概ね 10Ωとなっていますが、周波数が高くなるに従ってインピーダンスが徐々に上昇していきます。

この周波数に比例してインピーダンスが増加するというのは、コイルの性質を持つことを意味しており、リード線や抵抗内部のインダクタンスによってインピーダンスが上昇しています。

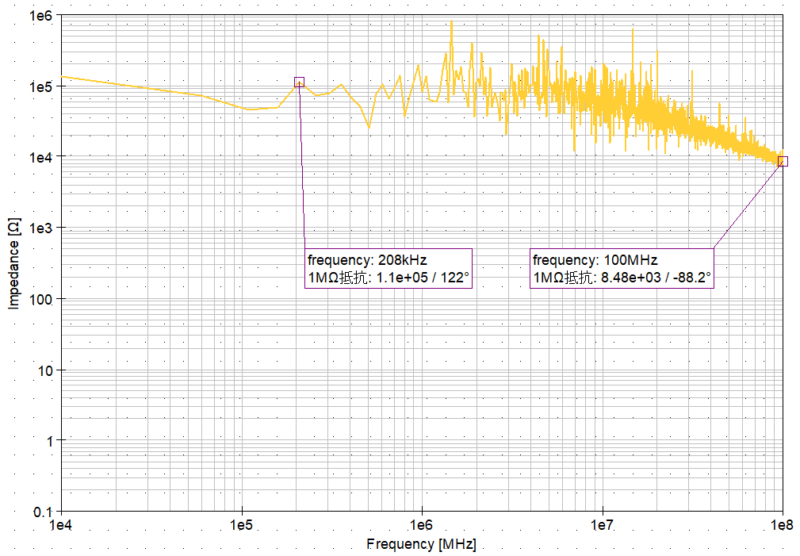

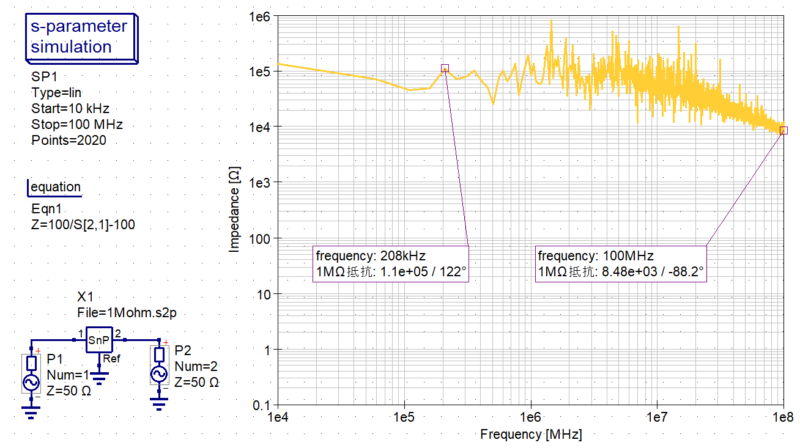

抵抗 1MΩ

同じような形状の1MΩの抵抗を測定すると、NanoVNAで測定可能な10kHz以上の周波数において、すでにインピーダンスが低下しています。

またそれ以上の周波数では、周波数の上昇に従ってさらにインピーダンスが低下していることが確認できます。

このインピーダンスの低下は、高周波でインピーダンスが低くなるコンデンサの性質そのもので、1MΩの抵抗においてはリード線間の寄生キャパシタンスによってインピーダンスが低下していきます。

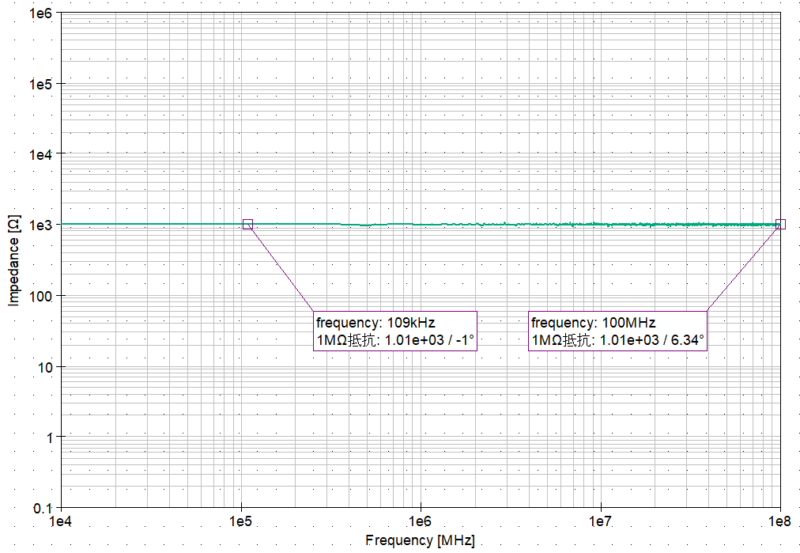

抵抗 1kΩ

1kΩの抵抗を測定すると、100MHz以下の周波数においてインピーダンスはほぼ一定の値を示しています。

これは、 1kΩになると寄生成分の影響が突然無くなるというわけではなく、寄生インダクタンスと寄生キャパシタンスの両方で釣り合いが取れているために発生する現象です。

つまり、同じリード付きの抵抗でも抵抗値や寄生成分の大きさによって、それぞれでインピーダンスの傾向が異なり、そのために回路設計する場合には部品ごとに適切な等価回路を作る必要があります。

コンデンサの寄生成分

コンデンサも抵抗と同様に、静電容量や部品の構造によって高周波のインピーダンス特性が異なります。

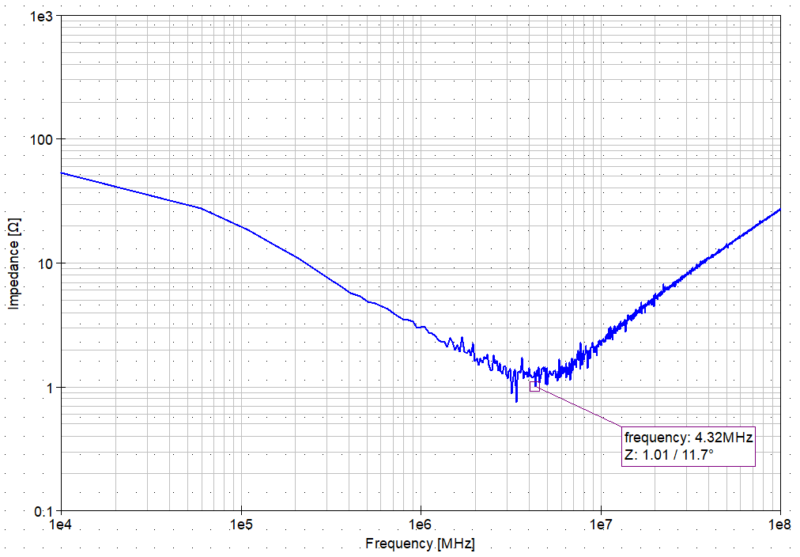

セラミックコンデンサ 100nF

100nFのセラミックコンデンサにおいては、数MHzを境にインピーダンスが上昇に転じます。

これは抵抗と同じように、リード線が持つ寄生インダクタンスの影響で、コイルとしての性質が見えているためにインピーダンスが上昇しています。

コンデンサで損失や発熱の原因となる寄生抵抗(ESR)についは、共振周波数におけるインピーダンスがそのままESRとして定義されます。

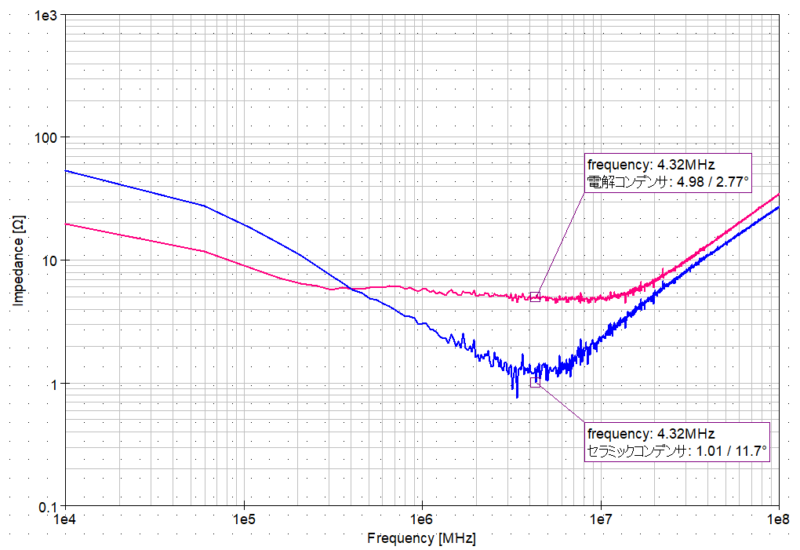

電解コンデンサ 220nF

ESRは、コンデンサの種類によって値が大きく異なり、特に電解コンデンサにおいては

ESRが大きくなる傾向があります。

実際に 220nFの電解コンデンサのインピーダンス特性を見てみると、セラミックコンデンサと比較して波形は大きく違っていることがわかります。

このように電子部品は、高周波において部品定数として規定されているようなインピーダンスとなることはほとんど無く、抵抗がコンデンサの性質示したり、コンデンサがコイルの性質を示したりと周波数によって挙動が変わってしまいます。

そのため、高周波の回路を設計する場合には、周波数特性を加味した等価回路で考えることが重要になります。

電子部品の等価回路

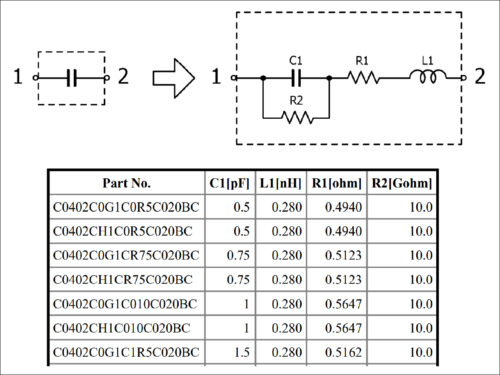

回路設計時に等価回路モデルを使用する場合、自分で部品をモデリングするか、あるいはメーカーの推奨値を使用します。

出典:TDK

出典:TDKモデリングにあたっては、各部品のインピーダンス特性を測定して定数を決める方法もありますが、リード線 1mmあたり 1nH といった経験則に基づいてモデリングすることもあります。

もちろん、経験則だけではモデリングの精度は低くなりますが、寄生成分を考慮していないよりはかなりマシな結果が得られます。

また回路シミュレーターがSパラメータに対応している場合には、Sパラメータの測定結果をタッチストーンフォーマットで保存することで、そのデータを使ってシミュレーションできます。

ここでは NanoVNAでタッチストーンフォーマット(S2P)のデータを保存し、それを無料の回路シミュレータ QucsStudioを使ってシミュレーションしています。

先ほどインピーダンスの測定結果をグラフで表示していましたが、これも QucsStudioでデータを取り込んでからインピーダンスを計算したものです。

このように高周波回路を設計するためには、寄生成分を加味してシミュレーションすることが大切になるわけですが、そのための手段として自分自身で等価回路モデルを作る以外にも、SPICEモデルやSパラメータモデルを使うなどいくつかの方法が存在します。

どのやり方が一番良いとは言えませんが、使用している部品や設計環境に応じて最適なものを選ぶことが重要です。

おわりに

今回は、電子部品の高周波特性について解説しました。

寄生成分は目に見えないため難しく感じてしまいがちですが、等価回路の視点で部品の構造を捉えることで各部品の高周波での挙動を少しずつ理解できるようになります。

そのため、まずはインピーダンス特性をもとに自分自身で等価回路モデルを作ってみて、それぞれの寄生成分がインピーダンスにどのような影響を与えるのかを確認してみることをオススメします。

様々な部品をモデリングしていると、部品ごとにおおよその感覚がつかめてきますので、ぜひチャレンジしてみてください。

こちらの書籍も参考になります。

(2026/02/18 17:57:18時点 Amazon調べ-詳細)

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。