ダイオードの基本

ダイオードは様々な回路で使用されていますが、それぞれの回路において異なる特徴を持ったダイオードが使用されていることもあって、ダイオードの役割を正しく理解することは意外と難しいものです。

そこで今回は、ダイオードの代表的な特性と各ダイオードの特徴について解説します。

動画はコチラ↓

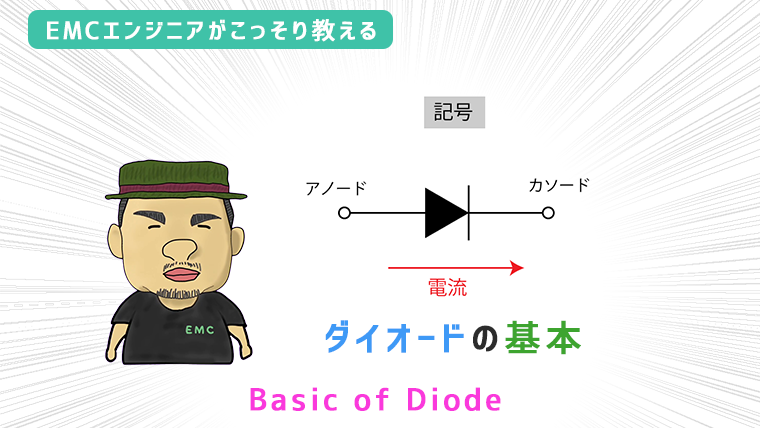

ダイオードとは

ダイオードは、電流を一方向のみに流すという性質を持ちます。

極性

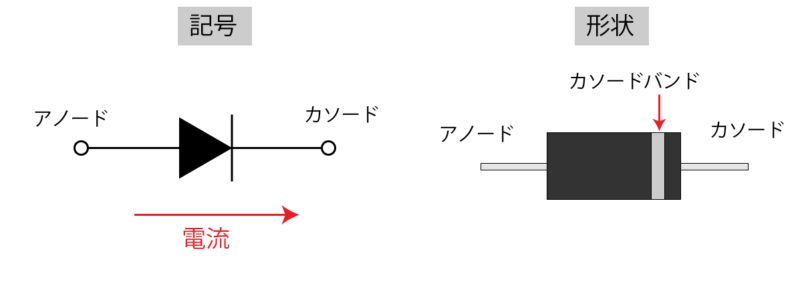

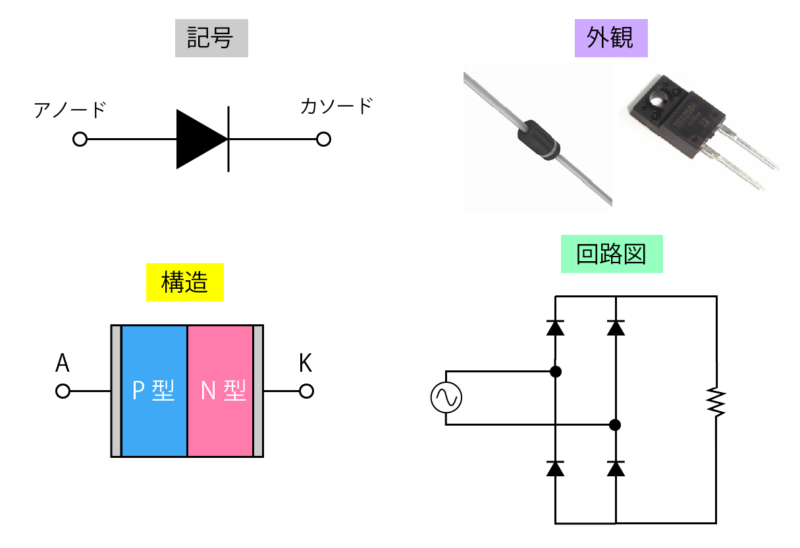

ダイオードは、アノードとカソードの2つの電極から構成されており、基本的にはアノードからカソードへと電流を流します。

アノードとカソードの見分け方に関しては、三角の向きが電流の流れる向きとなっており、この図においては左側がアノード、右側がカソードとなります。

リード付きにおいては、カソード側に直線がマーキングされており、これをもとにアノードとカソードを見分けることができます。

用途

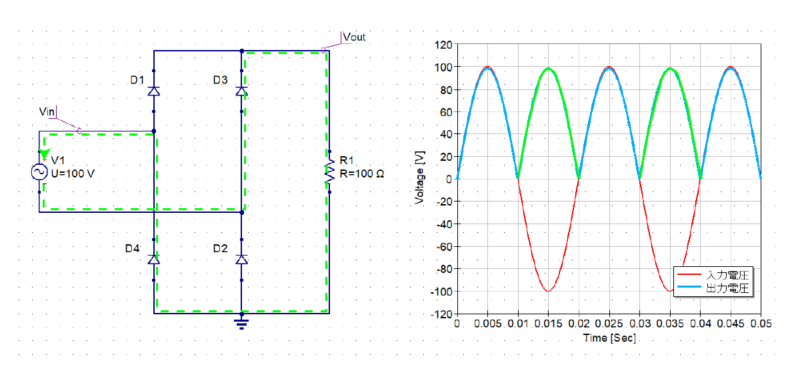

ダイオードは様々な場面で利用されていますが、代表的な回路として整流回路があります。

整流回路は交流を直流に変換するための回路で、私たちの身の回りの電子機器のほぼ全てに搭載されている回路です。

この整流回路において、ブリッジ構造と呼ばれるダイオードを4つ組み合わせた回路が使用されています。

例えば商用の100Vの交流電圧が加えられたとすると、ダイオードは一方向のみに電流を流す性質持つため、電圧がプラスの間はD1からD2を通る経路で電流が流れます。

そして、マイナスの電圧の間はD3からD4を通る経路で電流が流れます。

このとき負荷から見ると、常に一方向から電流が流れています。これはつまり、常に一方向の電圧が掛かっているということで、交流電圧が直流電圧に変換されたということを意味しています。

このようにダイオードの性質を上手く組み合わせることで、交流の電気を直流の電気に変換することができます。

実際の使われ方

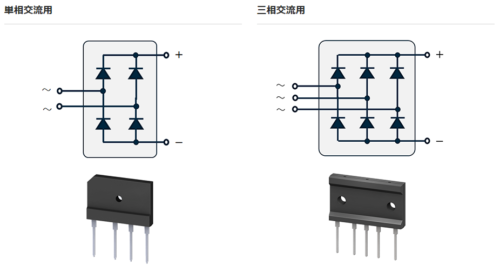

実際の回路においては、にダイオードを4つ並べて使用することは少なく、内部でブリッジ回路が構成された「ダイオードブリッジ」が使用されます。

ダイオードブリッジは、交流入力と直流出力の計4端子の部品で、多くの整流回路では実装スペースを削減するためにダイオードブリッジが使用されています。

ダイオードの特性

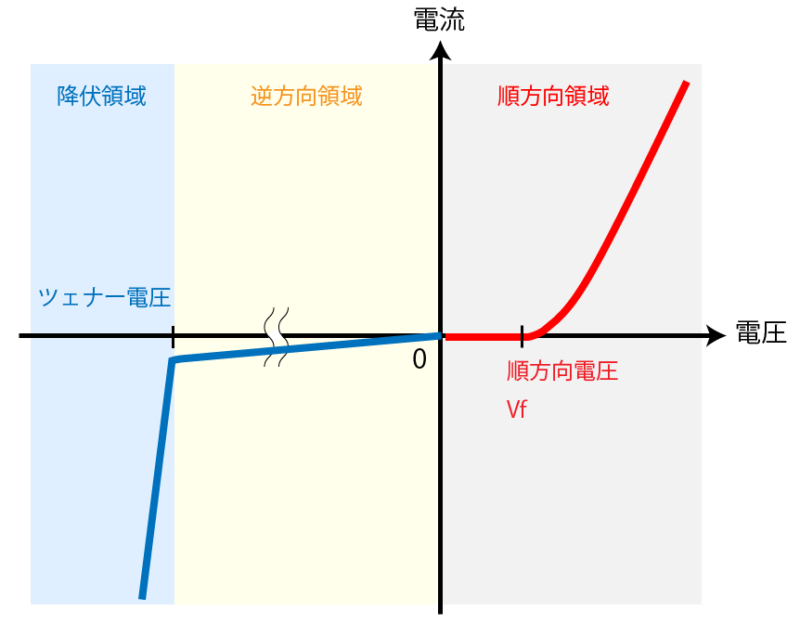

ダイオードの特性は、電流-電圧特性(I-V特性)として表されます。

I-V特性 は、アノードからカソードへ掛かる電圧を「正」とした場合の特性をプロットしたものです。

このグラフにおけるダイオードの特徴は3つあります。

順方向領域

プラスの電圧を掛けたときに、一定の電圧までは電流が全く流れませんが、ある電圧以上になると電流が流れはじめます。

この電流が流れはじめる電圧を「順方向電圧 Vf 」と呼び、一般的なダイオードにおいてはおおよそ 0.6 ~ 0.7 V になります。

ダイオードを使用する場合には、順方向電圧分の電圧降下が必ず発生するため、電圧の低い信号に対してダイオードを使用する場合には注意が必要です。

逆方向領域

ダイオードは、一定のマイナスの電圧であれば電流はほとんど流しません。

これはまさに、ダイオードが一方向にのみ電流を流すという性質そのものを表しており、このようにカソードからアノードへ掛ける電圧のことを「逆方向バイアス」と呼びます。

そして逆バイアスを掛けたときに、僅かながらですが流れる電流のことを「リーク電流」と呼びます。

この2つの用語は、整流回路においては重要ではありませんが、その他の用途では重要になることがあります。

降伏領域

マイナスの電圧が一定以上になると、マイナス方向へ急激に電流が流れはじめます。

この急激に電流が流れ始める電圧のことを「降伏電圧」や「ツェナー電圧」と呼びます。

ツェナー電圧は、順方向電圧と比較してマイナス方向へかなり高い電圧であるため、一般的な用途では超えてはならないのですが、ツェナーダイオードにおいては、このツェナー電圧による降伏を積極的に利用することで定電圧を出力する機能を実現しています。

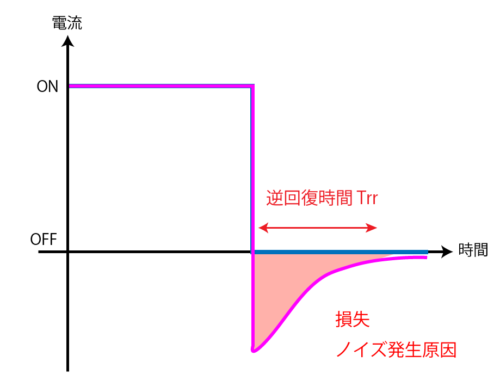

動特性

ダイオードにはI-V特性のような定常状態の挙動を示す「静特性」の他に、実際の回路中での特性を表す「動特性」があります。

この動特性の中で重要なものに「逆回復時間」があります。

逆回復時間は、ダイオードが導通状態から電流が遮断されるまでの時間のことで、この期間に流れるは損失となって素子の発熱や効率の低下を招くとともに、ノイズを発生させる要因になります。

そのため基本的には、逆回復時間が短いほうが好ましいのですが、耐圧や許容電流などとの兼ね合いもあるため、用途に応じて適切な種類のダイオードを選定することが重要になります。

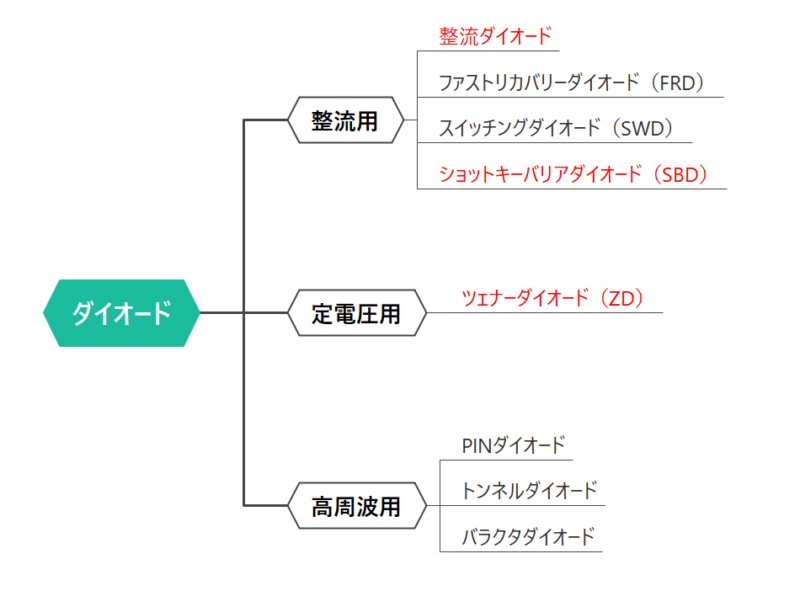

ダイオードの種類

ダイオードの種類は、大きく3つの種類「整流用」「定電圧用」「高周波用 」に分類することができ、そこから更に用途に応じて細かく分類されていきます。

ここではこのうち「整流ダイオード」「ショットキーバリアダイオード」「ツェナーダイオード 」の3つのダイオードの特徴について紹介します。

整流ダイオード

整流ダイオードは、その名の通り商用周波数の交流を整流するためのダイオードで、電源回路の1次側に使用されます。

耐圧が高いことが特徴で、実際に使用するときにはダイオードブリッジとしてパッケージングされるものを使用することが多いです。

出典:新電元工業

出典:新電元工業ダイオードブリッジは、「単相交流用」と「三相交流用」のそれぞれモデルが存在するため、アプリケーションを選ばず様々な電源回路で使用されています。

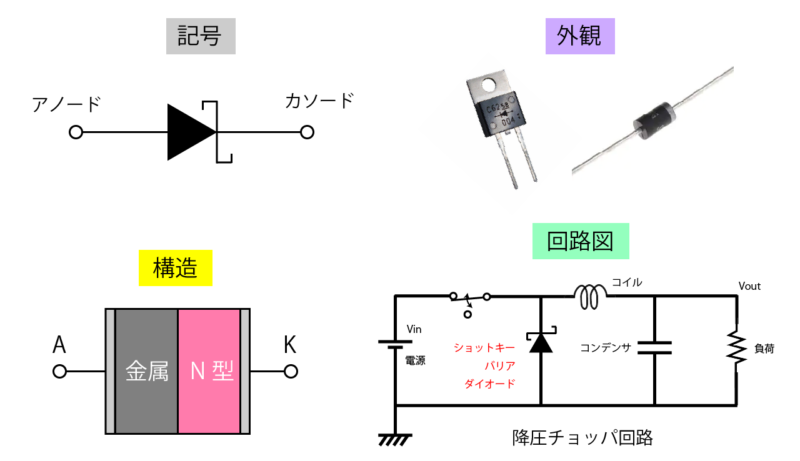

ショットキーバリアダイオード

ショットキバリアダイオードは、金属と半導体によって構成されたダイオードです。

整流ダイオードと比較して、順方向電圧が低く、また逆回復時間が短いという長所を持ちますが、一方でリーク電流が大きかったり、耐圧が低いという短所も存在します。

主な用途としては、DC/DCコンバータやAC/DCコンバータの2次側の回路に使用されることが多いです。

これらの回路では、スイッチング周波数が数10kHz以上であることがほとんどですが、逆回復時間が短いため、整流ダイオードと比較して損失を大きく低減することができます。

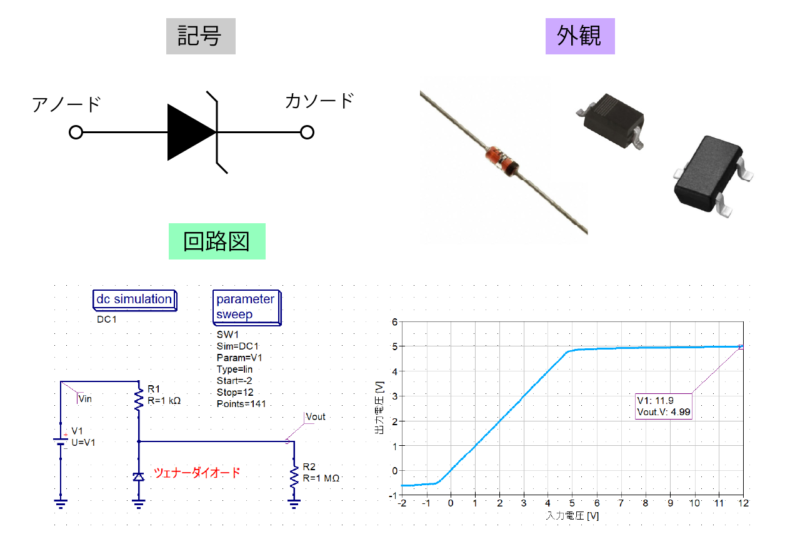

ツェナーダイオード

ツェナーダイオードは、他のダイオードと比較して「ツェナー電圧」がかなり低く設定されているため、逆バイアスを掛けたときに容易にツェナー電圧に達するようになっています。

例えば12Vを5Vに変換する場合には、ツェナー電圧が 5V のツェナーダイオードを選択し、電流制限用の抵抗を介して逆バイアスをかければ、容易に5Vの電圧を出力することができます。

この他にも、一定以上の電圧をクリップしたい場合にもツェナーダイオードは有効で、サージや静電気から回路を保護するための「TVSダイオード」もツェナーダイオードの一種となります。

ダイオードの選び方

それぞれのダイオードには「長所」と「短所」があり、各ダイオードとも特徴が明確だからこそ種類が多く存在しています。

そのため実際に使用する際には、まずは用途ごとにおおよその種類の目安を付けて、その上で回路の仕様に合ったダイオードを選択するというのが一般的な選定手順になります。

おわりに

今回は、ダイオードの代表的な特性と各ダイオードの特徴について解説しました。

ダイオードは電子回路の教科書でも序盤に登場するため、比較的単純な部品として思われがちですが、いざ使用するときにはどのように選ぶべきかが意外とわからない部品でもあります。

今回紹介した特性の意味や分類については、部品を選定する上でおおよその目安として活用できるものなので、ダイオードを選定する際には参考にしてみてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。