【分解調査】可変アッテネータの中身

この記事では、アマゾンで販売している高周波用の可変アッテネータの原理と中身について解説しています。

動画はこちら↓

可変アッテネータとは

可変アッテネータは、減衰量を変化させることができるアッテネータのことで「ステップアッテネータ」とも呼ばれます。

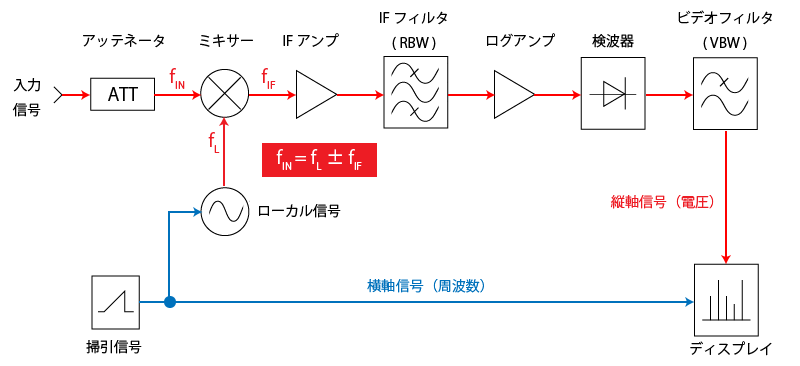

身近な使用例としては、スペクトラムアナライザなどの計測器において、入力段の保護を目的として使用されています。

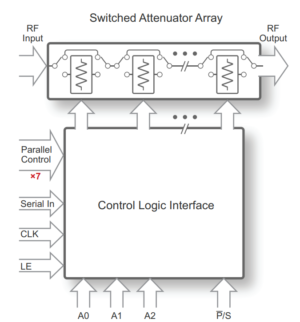

この可変アッテネータは、複数のアッテネータがスイッチを介して直列に接続された構造となっており、スイッチを切り替えることで減衰量が調整できるようになっています。

例えば今回分解調査を行うアッテネータにおいては「減衰範囲が 0 ~ 31.75 dB」「減衰ステップが 0.25 dB」となっていますが、この性能を実現するにあたっては以下の7つのアッテネータを組み合わせる必要があります。

- 0.25 dB

- 0.5 dB

- 1 dB

- 2 dB

- 4 dB

- 8 dB

- 16 dB

実際にこれらの組み合わせを表にしてみると、それぞれのアッテネータの有無によって

減衰量が 0.25 dBの間隔で変化していくことが見て取れます。

また合計で 128通りの組み合わせがあるため、7ビット分の信号を制御することによって減衰量を調整できるということもわかります。

ただし実際に使用するにあたっては、各アッテネータの減衰量の精度やインピーダンスの不整合が全体の性能に影響を与えるため、精度が要求される測定においては使用するのが難しいという一面も持ちます。

調査対象

今回はアマゾンで販売している可変アッテネータを調査します。

製品のスペックとしては以下とのとおりです。

- 動作周波数:LF-6GHz

- 減衰調整範囲:0-31.75dB

- 減衰ステップ:0.25(dB)

- 挿入損失:≤1.5dB

- VSWR:≤1.4

- 減衰精度:最大±0.25dB

- 定格電力:≤1W

- コネクタフォーム:SMA(メス、オスネジ、メス穴)

- 温度範囲:-10℃〜+ 50℃(動作時)

- 入出力インピーダンス:50Ω

簡単な実験用途であれば、十分使えそうなスペックと言えます。

操作方法

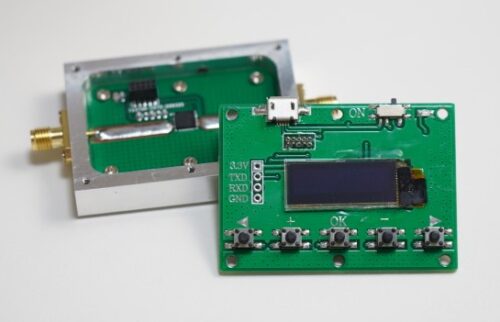

この可変アッテネータは、マイクロUSBで電源を供給する仕様となっており、上部のスライドスイッチで ON・OFFを切り替えます。

減衰量については、下部のタクトスイッチによって調整できるようになっており、中央が OKボタン、その両サイドが減衰量の増減ボタン、両端が桁数を制御するボタンとなっています。

操作感としては使いやすいとは言えませんが、直感的に制御することができます。

制御方法

有機ELパネルの横に「3.3V」「TXD」「RXD」「GND」と印刷されており、ピンヘッダーなどを立てたりすることで、シリアル通信によって減衰量を制御することもできるかと思います。

特性評価

アッテネータの評価については、以前の格安アッテネータの記事の中で減衰量に相当する S21 を測定しましたが、S11 も測定した方が良いのではとのご指摘を頂いたので、今回はリターンロス S11についても測定します。

減衰特性 S21

S21は、アッテネータの両端を NanoVNAのそれぞれのポートに接続して測定します。

測定結果から、減衰量の小さい方から順に徐々に減衰量が大きくなっていくことが見て取れます。

減衰量の値については、おおよそ ±0.5dBくらいの範囲に収まっています。

ちなみに減衰量が大きいほど波形の変動が大きく見えていますが、これはそれぞれの減衰量がスルー(0dB)との差分をとっているためで、生データにおいては減衰量が大きくなるほど波形の変動が小さくなっています。

そして減衰量が更に大きくなっても波形の傾向としては同じです。

減衰量が大きくなるほど設定値との差が若干大きくなり、おおよそ ±1dBくらいの精度となっています。

スペックが 0.25dBステップであるのに対して、精度が ±1dB というのは若干大きい気もしますが、設定値に応じて減衰量がきちんと上下するため、絶対レベルが求められる測定以外では十分に使用できるかと思います。

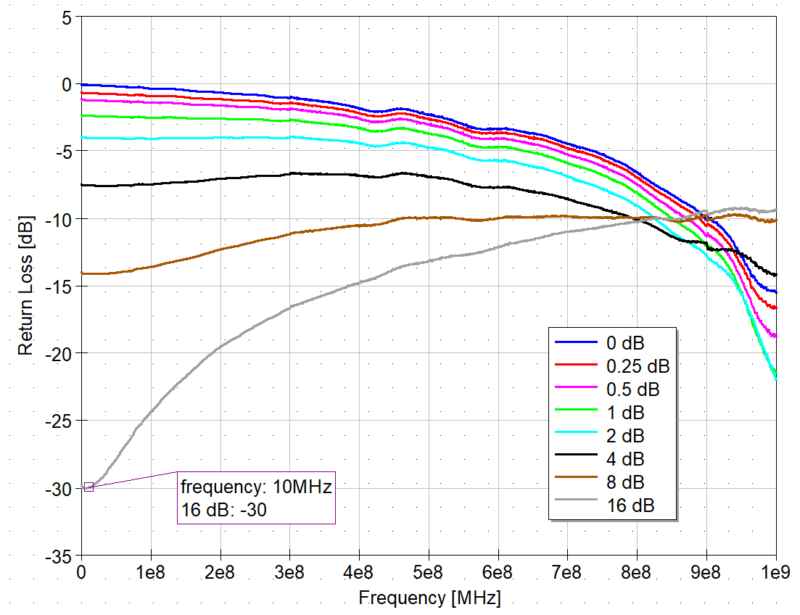

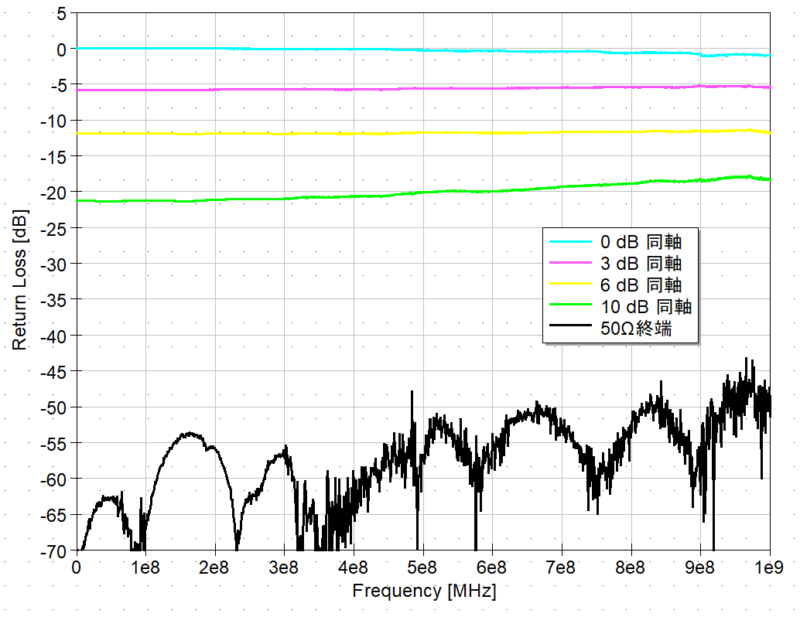

反射特性 S11

S11は、アッテネータの片方の端子をオープンにした状態で測定します。

オープン終端であるため、設定値の2倍の減衰量が得られるというのが理想になります。

実際の測定値を見てみると、10MHz以下においてはおおよそ理想通り 2倍の減衰量となっていますが、10MHz以上の周波数においては周波数が高くなるに従って減衰量が徐々に小さくなり、900MHz以上ではアッテネータ無しよりも反射が大きくなります。

これはアッテネータの入力インピーダンスが周波数に応じて変化しているためで、このことからこの可変アッテネータは 10MHz以上の周波数において VSWRを改善するようには機能しないということがわかります。

固定アッテネータとの比較

以前調査した格安のアッテネータと同じ減衰量で S11 を比較してみます。

「固定」と書かれている格安アッテネータの方が、リターンロスが小さくなっています。とはいえ、この格安アッテネータも 30dBにおいて -40dBのリターンロスしか得られておらず、理想通りの性能は得られていません。

同軸アッテネータとの比較

同じように同軸タイプの固定アッテネータとも比較してみます。

同軸タイプは、規定された減衰量に対しておおよそ 2倍の減衰量が得られています。このことからVSWRを改善するためには、同軸タイプのアッテネータを使用すべきということがわかります。

内部構造

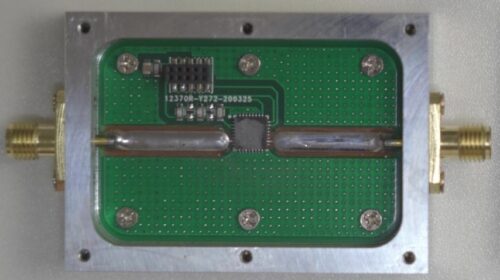

この可変アッテネータは、基板の外周のビスを取り外すことで2枚の基板に分かれます。

上下2枚の基板が、ピンを通じて接続されています。

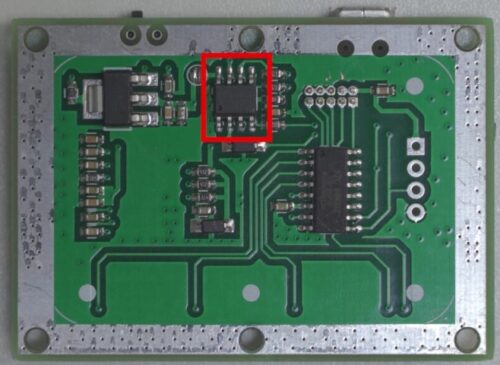

基板①

上の方の基板は、ディスプレイの表示と減衰量の制御が主な役割となっています。

これらのほとんどの機能は、最もサイズが大きいマイコン「STC15W408AS」によって制御されていると思われます。

また中央には「PL-2303SA」という USB-シリアル変換ICが搭載されています。

このデバイスのデータラインがマイクロUSBコネクタとつながっているため、マイクロUSB端子からも減衰量が制御できるのかもしれません。

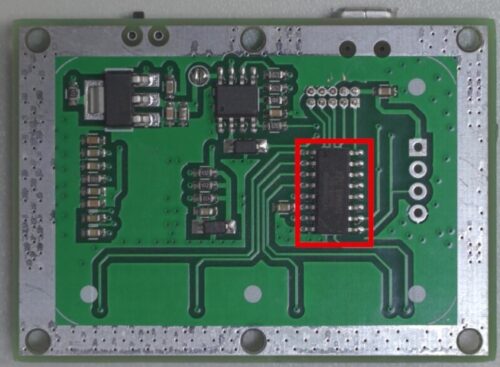

基板②

下の方の基板は、中央のデバイスに対して両側からマイクロストリップラインが接続された構造となっています。

この中央のデバイスが可変アッテネータです。

デバイス表面はグレーっぽく変色しており、どうやら意図的にパッケージの表面が削られていて、型式がわからないようになっていました。

そのため確証は持てませんが、Digikey にて似たようなスペックのものを探してみると「Peregrine Semiconductor 」というメーカーに同じようなスペックの部品「PE43712」が存在しました。

減衰量のスペックとしては、1GHz以下の周波数においては ±(0.2dB + 1.5% of attenuation setting) となっており、例えば設定値が 10dBにおいては ±0.35 dBとなるようです。

そしてリターンロスについては、入出力のポートそれぞれが 13dB となっており、このスペックからも VSWRの改善には適さないということがわかります。

ちなみにこのデバイスは、メーカーのホームページからタッチストーンフォーマットの

Sパラメータデータをダウンロードすることができ、このデータと実測データを比較してみるとS21においては同じような結果が得られます。

タッチストーンファイルを使ったシミュレーション方法はこちらの記事を参照ください。

おわりに

今回はアマゾンで販売されている「可変アッテネータ」をテーマにして、可変アッテネータの原理・性能・構造について解説しました。

この可変アッテネータの性能としては、信号を減衰することが目的であれば実用上問題ないレベルだと思いますが、VSWRの改善には使えないということには注意してください。

とはいえ 4,000 ~ 5,000円で販売されているものなので、コスパという意味では非常に優れたものだと思います。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。