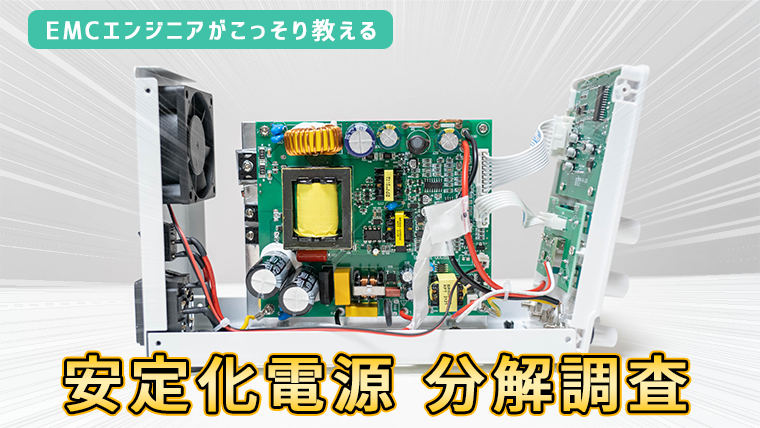

安定化電源(Kungber | SPS3010)分解レビュー

安定化電源は、電子工作をする上で無くてはならない実験道具の1つです。

今回は、ブラックフライデーセールにて購入した Kungber製の安定化電源「SPS3010」の機能と中身について解説します。

動画はこちら↓

開封

今回購入した安定化電源は Kungberというメーカーの 30V / 10A出力が可能な安定化電源で、型式は「SPS3010」というものになります。

箱を開けてみると、日本語表記の取扱説明書が入っています。取説自体はかなり簡易的なものなので、はじめに一度読むだけで十分かなといった印象です。

そして付属品には、電源コードと出力用のケーブルが付属しています。

安定化電源の本体については、ビニールで包装されていてぱっと見ではかなりキレイな印象です。また重量もかなり軽いです。

そして裏面には、電源コードを接続するためのコネクタと電源を ON, OFFするためのスイッチ、さらには冷却用の空冷ファンが配置されています。

また電源コネクタの下側にはヒューズが内蔵されていて、万が一ヒューズが切れた場合もメンテナンスできるようになっています。

少し気がかりな点としては、電気用品安全法の認証マークがないということです。

一応 CEマークや FCCのマークが付いているので大きな問題はないかと思いますが、もしかすると日本の規制を満足していない可能性もあるので、このあたりは自己責任で使用する必要がありそうです。

USB給電

この安定化電源の特徴の一つとして、通常の電源出力の他に USB給電用の出力端子を備えていることが挙げられます。

USB給電のスペックは、5V / 2Aとなっているので、最大で 10W までの給電に対応したものになります。

実際に最大 45Wの給電に対応したタブレット「Galaxy Tab S7」を接続してみたところ、5V / 1.77A (9W 程度)とスペック通りの電力で給電されました。

このUSB給電は、電子工作において簡易的に 5V電源が得られるので非常に重宝するかと思います。

定電流モード(CC)

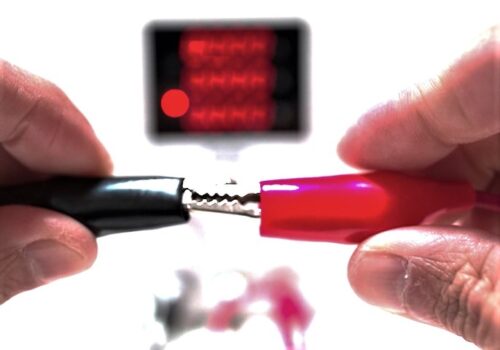

今回は付属しているケーブルを使用して、動作検証を行いました。

動作検証にあたっては、ケーブル同士を短絡した状態にして定電流動作させます。

定電流で動作している場合は、ディスプレイの CCの下のランプが点灯し、左側の「A」と表示された方のつまみで電流値を調整することができます。

2つのつまみは、上側は大体の調整を行う「COARSE」、下側が微調整を行う「FINE」となっていますが、どちらもつまみの感度がかなり高い印象です。

この安定化電源は、最大で 10Aまで出力することができますが、付属のケーブルを短絡して 10Aの電流を流した場合には、730mVの電圧降下が発生します。

そのためフル負荷で使用する場合には、この分の電圧降下に注意する必要がありそうです。

定電圧モード(CV)

定電圧モードで動作させる場合は、ディスプレイの CVのランプが点灯します。

この定電圧モードにおいては、出力電圧が 0Vの状態でもテスターでは 1mV程度出力されています。

1mV程度なのでこれで感電することはありませんが、微小ながらの電圧が出力されてしまうことは知っておくと良いかと思います。

0V出力における挙動

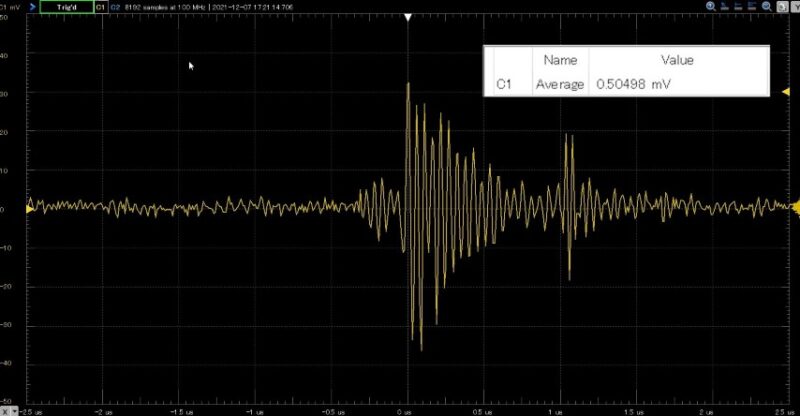

ちなみに微小な電圧がが出力される理由は、安定化電源の出力波形を見ればわかります。

この安定化電源は、出力が 0Vのときでも内部のスイッチング回路が動作し続けており、スイッチングのデューティー比が完全に 0%にならないために微小な電圧が出力されます。

実際に波形においても、電圧波形が最大で ±40mV程度に変動しているのが見て取れますが、平均値としてみるとほぼ 0Vとなるために安定化電源では 0Vと表示されます。

電圧精度

安定化電源の精度としてはそこそこといった印象で、表示電圧とテスターの計測値はほぼ同じような値を示します。

また電圧波形については、リップルはそこまで大きくありませんが、スイッチングノイズが若干残っています。

スイッチング周波数はおおよそ 75kHzとなっており、だいたい 13us間隔でこのスイッチングノイズが発生します。

このスイッチングノイズに関しては、負荷が大きかったり、あるいは負荷の変動が大きい場合にはさらに大きくなる可能性があることに注意が必要です。

スイッチングノイズが問題になる場合には、ローパスフィルタを取り付ける必要があるかもしれません。

ただし 75kHzのノイズをカットするローパスフィルタとなるとかなり大型化してしまうため、必要性については用途によって変わってくるかと思います。

分解調査(概要)

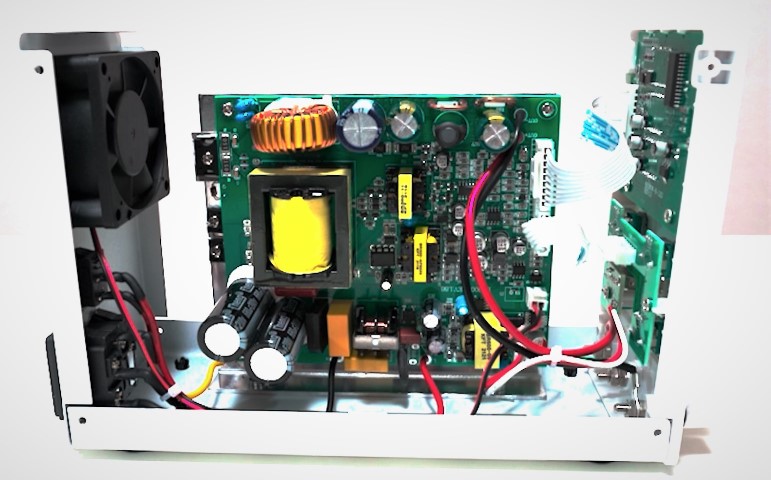

安定化電源のケースは、側面のネジで固定されているだけなので簡単に分解できます。

ネジを取り外して、上蓋のケースを取り外すと安定化電源の中身が現れます。

まず左側にある電源コネクタから交流電源が供給されます。

正面の大きな基板が安定化電源のメインとなる電源基板で、この電源基板の中のスイッチング回路が動作することで、一定の出力電圧、あるいは出力電流が供給されます。

右側には2枚の基板が固定されていて、上側の基板が本体正面の 7セグのディスプレイをコントロールする役割を持ち、下側の基板がつまみによってフィードバックを与える役割を持っています。

またその下には出力用の端子も実装されており、ここから制御された電圧、電流が出力されます。

分解調査(プリント基板)

プリント基板はネジで固定されていますが、入出力ケーブルについてははんだ付けによって固定されています。

半田付けの様子としては、そこまで粗悪な印象を受けないので、品質面についてはそこそこ安心して使用できると思います。

発熱が大きい FETと ダイオードについては、基板裏面の金属シャーシに放熱するために熱伝導用のグリスとシートが使用されています。

ダイオードに放熱パッドがないのは少し気になりますが、熱対策もある程度考慮して設計しているようです。

回路構成

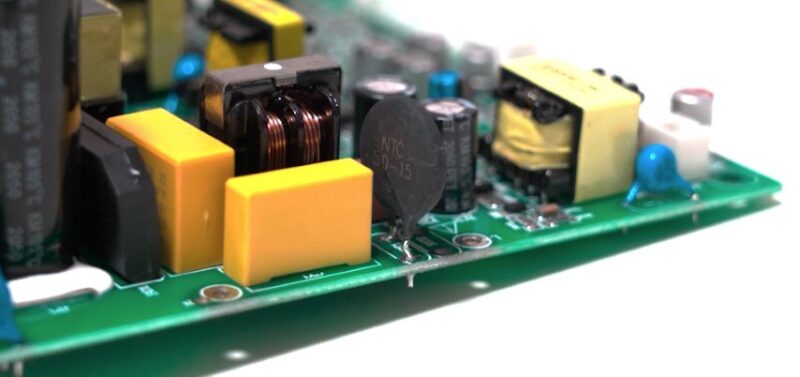

スイッチング回路について入力側から見ていくと、入力段には一般的な LCフィルタと NTCサーミスタ、バリスタが使用されています。

NTCサーミスタは突入電流を防止するため、バリスタは雷サージから保護するために部品で、それぞれ電源基板の信頼性を高める働きを持ちます。

そして MOS FET とショットキーダイオードは、フェアチャイルドや台湾セミコンダクターに同じ型式のものがあり、おそらくはそれらの特性をマネて作られたコピー品かとおもいます。

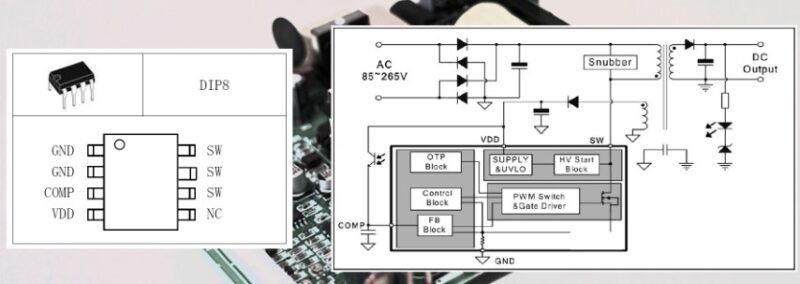

またこのスイッチング回路は、絶縁型のスイッチング回路となっており、制御には中国の深センにある「Feasta」というメーカーの「FSD22A」というデバイスが使用されています。

内部で使用されている部品については若干怪しいところもありますが、中身の構成としては非常にシンプルで、実装についてもキチンとされている印象です。

ひとまず定格の範囲内で使用する限りは、問題なく使用できるでしょう。

おわりに

今回は Kungber製の安定化電源「SPS3010」についてレビューしました。

Amazonで¥7,000程度で販売されている安定化電源ですが、機能と品質面から考えると非常にコストパフォーマンスの高い商品だと思います。

電子工作用の安定化電源を探している方にはおすすめです。

安定化電源の動作方式について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

今回は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この電源300Wのスイッチング電源のようですが、PFC回路とか放電回路は内蔵されてますか?