電磁界シミュレーションの方式と特徴

近ごろは開発期間が短くなっていることから、電磁界シミュレーションを利用してEMC設計に力を入れる企業が増えているようです。

さらに最近のツールは統合環境として、回路シミュレーションや熱シミュレーションまで連携できるになっています。

このようにツール自体は多機能化することで進化していますが、一方で電磁界シミュレーションの方式自体は以前から変化していません。

電磁界シミュレーションの方式は3つの方式に分類することができます。

- モーメント法

- 有限要素法

- FDTD法

現代の電磁界シミュレーションソフトはこれらの方式(ソルバー)単体ではなく、複数のソルバーを提供していることがほとんどです。

今回の記事では、これら3つ方式のそれぞれの特徴について紹介します。

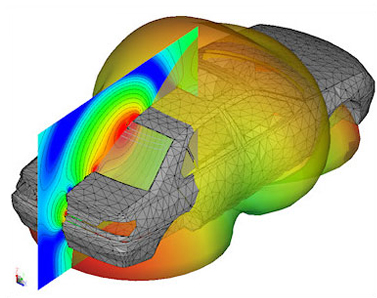

モーメント法 (MoM)

モーメント法 出典:FEKO

モーメント法 出典:FEKOモーメント法はアンテナのシミュレーションに使用される方式なのでEMC設計に利用することは少ないです。

金属の構造体の解析が得意で、少ないリソースで計算できるため計算機の能力が低い初期に最も普及しました。

一方で、材料特性を有する誘電体などの解析は不得手です。

解析は周波数領域にて行われます。

単一の周波数や狭帯域の応答を求める場合には、非常に有効です。

対象物を周波数の波長と比較して非常に短い長さ(メッシュ)に分割して解析を行います。

解析空間のうち境界値だけを計算するため、体積に対する表面積の比が小さい場合には、メモリ量やCPU時間などのリソースを効率よく使用することができます。

モーメント法の代表的なソフトウェアとしては「EMC Studio」「FEKO」「S-NAP/Field 」「Momentum」などがあります。

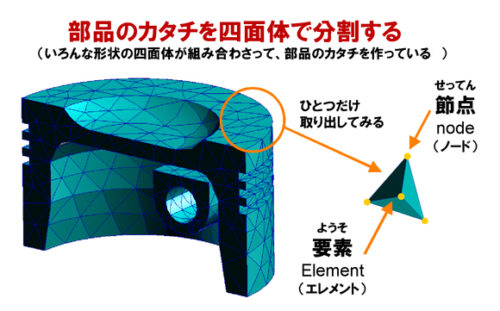

有限要素法 (FEM)

有限要素法のメッシュ 出典:MONOist

有限要素法のメッシュ 出典:MONOist有限要素法は電磁界シミュレーションに限らず、様々な分野で活用されている解析です。

解析対象の全体積に対してメッシュを切るので、材料特性を加味してシミュレーションすることができます。

メッシュの形状は三角形、または四面体です。

寸法を小さくすることで、どんな形状に対しても精度よくメッシュを切ることが可能です。

有限要素法も解析は周波数領域で行われます。

モーメント法よりも広帯域での解析に向き、かつ材料特性に周波数特性を持たせることも可能です。

ただし、メッシュ量がモーメント法と比較して桁違いに多いので、規模の大きい解析には高性能なマシンが必要になります。

有限要素法_HFSS 出典:サイバネットシステム

有限要素法_HFSS 出典:サイバネットシステム代表的なソフトウェアとしては「ANSYS HFSS」があります。

恐らく電磁界シミュレーションのシェアが最も高いソフトウェアでしょう。

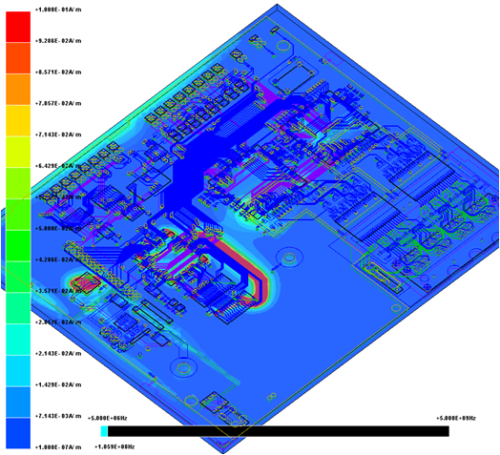

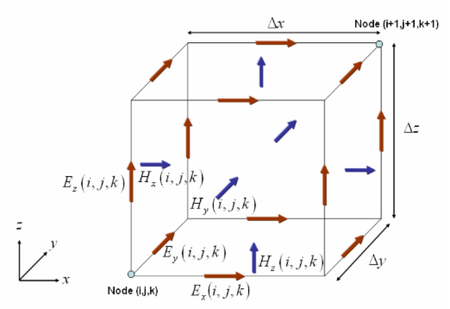

FDTD法

FDTD法は「有限領域時間差分法」と訳され、その訳通り時間領域で解析を行います。

前記の2つの方式と異なり、過渡的な応答に対しても解析できます。

またデータをフーリエ変換すれば、周波数領域のデータを取得することもできます。

FDTD法ではYeeセルという格子状のセルで、解析空間すべてにメッシュを切ります。

電解と磁界は空間中に交互に配置され、時間軸上で交互に計算されます。

FDTD法も広帯域の解析に適しています。

広帯域の解析にはパルス性の信号を印加するので、時間ステップが短くなりその分解析時間が長くなる傾向があります。

ただし、他の方式と比較すると収束するまでの時間は短いといわれています。

代表的なソフトウェアは「CST MW STUDIO」です。

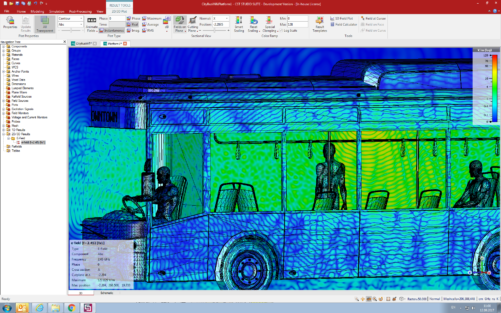

MW STUDIO 出典:DASSAULT

MW STUDIO 出典:DASSAULT有限要素法のHFSSと並んで、最もメジャーな電磁界シミュレーションソフトです。

おそらくEMC設計にかかわるシミュレーションであれば、上記2つのソフトウェアいずれかですべてが完結するでしょう。

おわりに

EMC設計で使用される電磁界シミュレーションの3つの方式について紹介しました。

シミュレーターは目に見えない電磁界を見える化してくれる便利なツールです。

ノイズ対策のおいては、原因の特定や改善策の検討など様々な用途で活用できます。

一方で、モデリングが適切でなければ、方向性をミスリードしてしまうこともあります。

シミュレーションにおいて最も大切なこと。

それは ”何のためにシミュレーションするのか” ということです。

目的なくシミュレーションしたところで、その結果の妥当性を見極めることができなければ意味がありません。

まずは簡単なモデルから、ひとつずつ積み上げてモデリングの精度を高めていきましょう。

今回は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。